2017年9月24日@実践女子大学「産休中&働くママ向け講座」

2017年9月24日に渋谷区の実践女子大学で「産休中&働くママ向け講座」を開催いたしました。

今回のテーマは「共働き家族の未来を創る」。

午前・午後の2部制で、当日は427名(午前の部は157人のママパパ+73人の赤ちゃん、午後の部は137人のママパパ+60人の赤ちゃん)にご参加いただきました!

イベント概要

【日時】2017年9月24日(日) ※午前/午後 2部(入れ替え)制

午前の部:育休復帰後ママパパ講座 9:30~12:30(9:00 受付開始)

午後の部:育休中&復帰後ママパパ講座 13:30~16:30(13:00 受付開始)

【会場】実践女子大学 渋谷キャンパス(東京都渋谷区東1-1-49)

【定員(先着)・受講料】

●午前の部

・パパ/ママ/子ども(60組)4,000円

・ママのみ(50人)2,500円

●午後の部

・パパ/ママ/子ども(70組)4,000円

・ママのみ(50人)2,500円

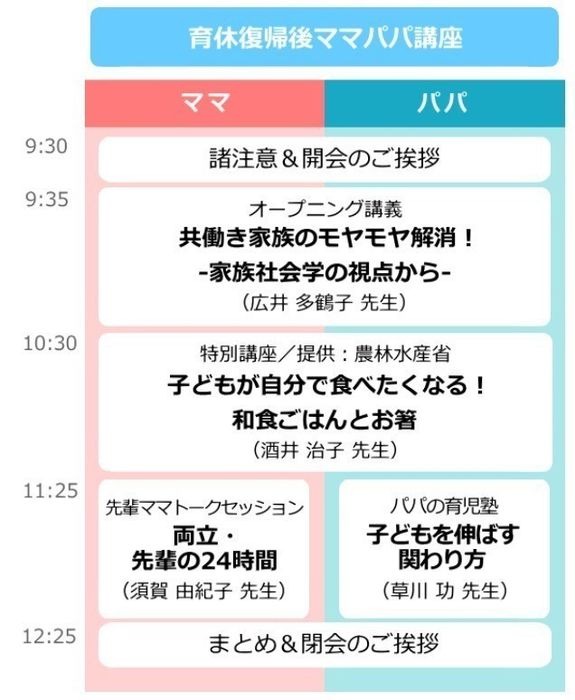

【午前の部】プログラム

午前の部は、育休復帰後のご家族向け。先生方の講義や先輩ママのトークセッション、食育講座やパパの育児塾などから、両立生活のヒントを学びました。

参加したママ・パパからの声(午前の部)

「久しぶりの大学での講義形式で、日々の悩みや思っていることに関連したセミナーを受講できる事、また同じ環境のママ達に囲まれ(意識の高いパパたちも含めて)こうした雰囲気を味わえるというのは本当に貴重な機会で刺激になります。」

「前回講座を知ってから連続で参加しています。興味深いテーマ、そしてパパを育児参加させる貴重な機会でもあり、迷いや不安の多い育児を振り返り、様々な先生のお話から明日のヒントをもらい、また育児頑張ろうという気持ちにさせてもらえます。」

オープニング講義【共働き家庭のモヤモヤ解消!~家族社会学の視点から】

「様々なデータにより、私たちの子育てを肯定していただけて、とても勇気づけられました

」

特別講座【子どもが自分で食べたくなる!和食ごはんとお箸】

「もともと、和食中心の食事を心がけていますが、献立に自信がありませんでした、講座を受け、頑張りすぎていたところもあったので楽しみながら食育を考えていきたい、実践していきたいと思いました。」

【先輩ママトークセッション】両立・先輩の24時間

「他の人のタイムスケジュール、家事の割り振り方は参考になりました。自分の毎日の家事や日課を夫に明らかにしたことがないので、今日いただいた資料を見せて「みんな頑張っているんだよ」と共有したいと思います。」

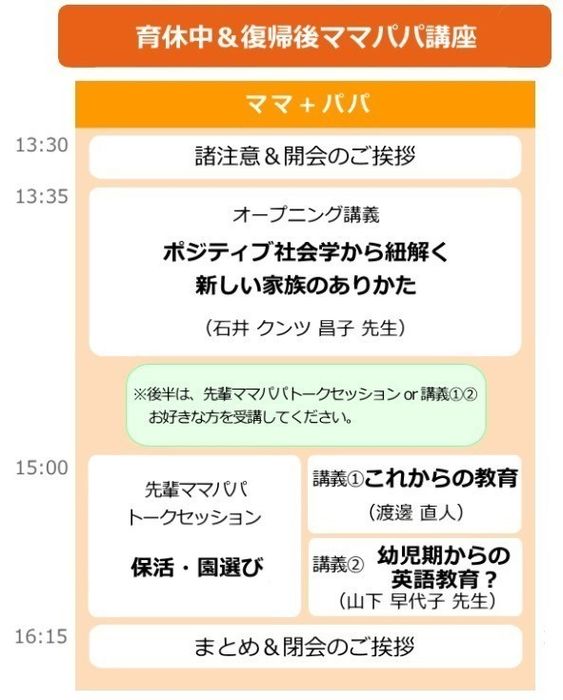

【午後の部】プログラム

午後の部は、産育休中のご家族向けです。家族社会学の講義にはじまり、先輩ママパパの保活体験談や教育など学びの多い1日となりました。

参加したママ・パパからの声(午後の部)

「4月復帰を目指しており、夫婦で話し合うと「どうせ私が家事育児両方やるのよねー」で会話が終わっていました。これはよくないと思い聴講にきました。今日、このイベントをきっかけにあらためてプランニングしたいと思います。」

【オープニング講義】ポジティブ社会学から紐解く 新しい家族のありかた

「夫と一緒に来て、夫婦共同で育児をすることの大切さを夫に伝えられてよかった。仕事復帰後、頑張らなければいけないと思っていた気持ちが楽になった、夫と一緒に協力し合っていきたいと思う。」

【講義】これからの教育

「今後の日本の教育がどう変わっていくのかよくわかりました。子どものために親が何をするべきか、その時その時で情報を正しくキャッチして判断していこうと思います。」

【先輩ママパパトークセッション】保活・園選び

「保活・園選びはもちろん、1日のタイムスケジュールを具体的に複数ケース教えていただけたのが良かった。朝と、お迎え後の時間の使い方のイメージを描くことができた。保活については複数自治体、パパ、ママ、4名の様々な意見が聞けて貴重だった。」

当日の様子

午前の広井多鶴子先生のオープニング講義。家族社会学の視点で共働き家庭のモヤモヤ解消!を目指します。ひさしぶりの教室でアカデミックな講義スタートです。

午後の石井クンツ昌子先生の「ポジティブ社会学」。先生のご家族や海外エピソード満載のエネルギッシュな講義、近くのママ・パパとのワークなどがありました。

たまひよカレッジはお子さま連れで参加できる学びの場です。家族3人で学ぶ姿が印象的でした。

実践女子大学の学生さんたちがカレッジの運営に協力してくれました。優しい学生さんのサポートで赤ちゃんもごきげんに!

プログラム詳細(午前の部)

共働き家族のモヤモヤ解消!ー家族社会学の視点からー

育児と仕事の両立を求められ、慌ただしい日々。自分が育った家庭や自分が思い描いてきた家庭のイメージとのギャップに戸惑うこともあるのでは?

・子育ては親だけの責任?

・共働きは子どもがかわいそう?

など、共働き家族が抱える疑問や課題について、様々なデータをもとに考えます。

広井 多鶴子

実践女子大学 人間社会学部 教授。

子どもの教育は、親に「第一義的責任」があるという考えは、今日ではごく当たり前のことですが、歴史的に見ると、必ずしもそうとは言えません。こうした考えがいつどのように形成されてきたのかを、歴史社会学的および家族社会学的に研究しています。

特別講座「共働き家族の食育講座 子どもが自分で食べたくなる!和食ごはんとお箸/提供:農林水産省」

「どんなに忙しくても、子どもにちゃんとした食事を食べさせたい、健康に育てたい!」は、ワーキングペアレンツみんなの願望。その願望をかなえる「カンタン、栄養満点 和食レシピ」を取り上げて、1才からの子どもの食育について考えます。また、子どもの好き嫌いはどうすればいい? スプーンやお箸の使い方はいつどう教えればいい?など、「食育」に関するQ&Aにも、酒井先生がお答えくださいます。

酒井 治子

東京家政学院大学現代生活学部教授。

女子栄養大学大学院博士後期課程修了。博士(栄養学)。山梨県立女子短期大学助教授、2004年より同大学准教授を経て、2016年より現職。専門は食・栄養教育学。2013年厚生労働省 雇用均等・児童家庭局「認定こども園保育専門委員会委員」他、2016年より「子育て・若者世代への和食文化普及推進検討会委員。自治体での食育推進計画策定委員など。

先輩ママトークセッション「共働き家族の両立法 先輩の24時間」

夫との家事育児の分担はどんな感じ?子どもが病気になったときどうしてる?自分の時間はどうやってつくってる?今後の働き方はどう考えている?異なるタイプの先輩ママの体験談から両立のノウハウを学ぶ。

須賀 由紀子

実践女子大学 生活科学部 教授。

専門は、レジャー論、生活文化論。人と人とのつながりを紡ぎ、日々の暮らしを自分らしく丁寧に生きることこそ大切と考えて、暮らしとその受け皿となる地域コミュニティを豊かに創造するための様々な活動を、市民の皆様・学生とともに行っています。

保育園児パパための育児塾 子どもを伸ばす関わり方

子どもの能力を伸ばすには? 医学的観点から、子どもの発育発達にそった、パパならではの遊び方、かかわり方を学ぶ。また、共働き夫婦だからこそ知っておきたい、保育園と家庭との育児の連携や補完についてもお話しいただきます。

草川 功

聖路加国際大学臨床教授・聖路加国際病院小児科医長。

東京医科大学卒業。大学付属病院、国立小児病院、米国ピッツバーグ小児病院等で勤務の後、聖路加国際病院の小児救急部門、新生児部門(NICU)の立ち上げに関わり、現在は、同院の医長。小児救急、母子保健、小児保健など子ども達の健康のために、病院内外で診療を続けている。

プログラム詳細(午後の部)

ポジティブ社会学から紐解く 新しい家族のありかた

職場復帰後は、家事・育児分担が重要になります。

上手く分担できている家庭や海外の事例をもとに、「ポジティブ社会学」の視点から、職場復帰後の新しい家族のありかたを考えます。また、パパをはじめ、友人や地域など周りのサポートを借りていくと、どのようなよい影響があるのかも紐解いていきます。

※【ポジティブ社会学】問題になっている事柄の原因を追究する従来の社会学から一歩進んだ、その問題に上手く対処できている事例から解決方法を探る社会学。

石井 クンツ 昌子

お茶の水女子大学 生活科学部 教授。Ph.D. (社会学)。

専門は家族社会学。日本家族社会学会会長、日本社会学会理事、日本学術会議連携会員。国連専門家会議メンバー、内閣府男女共同参画会議専門委員なども歴任。2012年には全米家族関係学会から国際的な家族研究者に贈られるヤン・トロスト賞を授賞。主な著書・共編著に『「育メン」現象の社会学』(ミネルヴァ書房)、『Family Violence in Japan: A Life Course Perspective』(Springer)など。

先輩ママパパトークセッション「保活・園選び」

いつから保活を始めたの?見学時の観点は?申し込みは何園した?通ってみてどうだった?など先輩達の実際の体験から我が家に合った園や保活方法を考える。

子どもが大人になる未来予想、求められる能力

政府がこれまでにない規模で進めている教育制度改革。子どもたちが社会に出るまでに受ける教育や学校制度、入試の変化については親世代の経験だけでは語れません。講師の解説から学び、これから子どもたちに必要な体験や教育について考える。

渡邊 直人

ベネッセ教育総合研究所 研究員。

都内編集プロダクションにて、教育専門誌の編集に携わった後、2006年に(株)ベネッセコーポレーション入社。学校向け情報誌「VIEW21」、研究者向け情報誌「BERD」の編集担当を経て、現在は教育を取り巻く政治、社会、経済情勢に関する情報収集等を業務とする。

「幼児期から英語教育?~第二言語習得理論からわかること」

日本でも小学校からの英語活動がスタートしました。子ども向けの英語教材が氾濫し、英語活動を取り入れる幼稚園や保育園も増加しています。はたして効果はあるのか?いつから始めるのがいいのか?いったい子どもに何を教えるのか?小さい子が外国語なんか習って、日本語と混乱しないのか?疑問だらけですよね。本講義では、海外の第二言語習得理論研究を紹介しながら、それらについて考えていきます。

山下 早代子

実践女子大学 人間社会学部 教授(教育学博士)。

二人の子どもが幼少時に米国テキサス州ヒューストンに4年間在住し、その間に大学院に行きました。そのときの研究テーマが、6歳だった長男の2年間にわたる第二言語としての英語習得。現在は大人になった彼が私の論文の中に自分の発したことばを見つけ、「こんな単語を知っていたんだ!」と驚いていました。言語習得の不思議を追及したことは今の私の原点になっています。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い