ほおっておくと怖い「お口ポカン」。親子で楽しく実践できる年齢別の対策、教えます! 【専門家監修】

ふとしたときに赤ちゃんを見ると、お口が開きっぱなしになっていること、ありませんか? 赤ちゃんのお口が開きっぱなしになる「お口ポカン」状態は、さまざまなトラブルの原因につながる、口唇閉鎖不全症(こうしんへいさふぜんしょう)の可能性があります。「お口ポカン」のリスクや予防策を知って、さまざまなトラブルを未然に防ぎましょう!

山口大学医学部卒業。2006年、福岡市博多区に「みらいクリニック」を開院。息育、口呼吸問題の第一人者として全国を講演で回り、一般向けから専門家向け、幼稚園・小学校から行政・企業向けなど幅広いジャンルの講演を行う。著書に『口の体操「あいうべ」』(マキノ出版)、『正しく「鼻呼吸」すれば病気にならない』(KAWADE夢文庫)など。

「お口ポカン」を放置すると、こんなリスクにつながるかも⁉

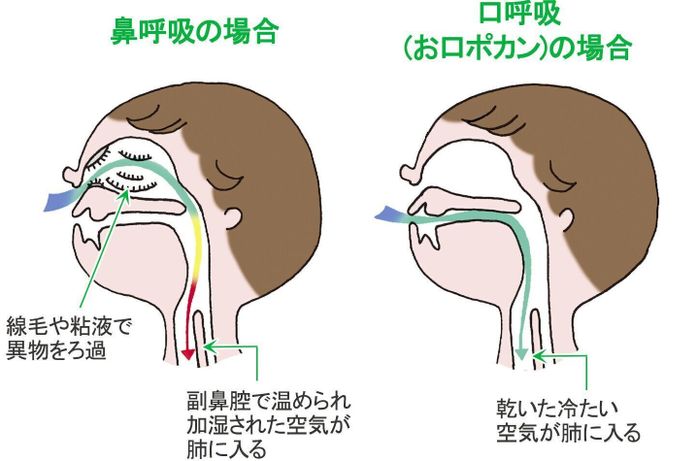

通常、人は鼻呼吸をしているのですが、「お口ポカン」の状態になると口呼吸になります。鼻呼吸は、空気中のゴミやウイルスが線毛や粘液で吸着し、ろ過された空気が適度な湿度と温度が加わった状態で体内に入ります。一方、口呼吸は口から取り入れた空気がそのままダイレクトに体内に入ります。これがさまざまなリスクの原因になります。

「お口ポカン」による主なリスク

【リスク1】 風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる

鼻呼吸だと空気中の病原菌が鼻の線毛や粘液でブロックされますが、口呼吸は空気中の病原菌がダイレクトに肺に入ってしまうため、感染症にかかりやすくなります。

【リスク2】 鼻が詰まりやすくなったり、いびきをかきやすくなる

赤ちゃんのころから口呼吸ばかりしていると、鼻の機能の成長が促されません。そのため鼻が詰まりやすくなったり、いびきをかきやすくなったりします。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などの病気にもかかりやすくなります。

【リスク3】 むし歯になりやすくなる

口呼吸で口が開いている時間が長くなると、口内が乾いて唾液の働きが低下し、口臭やむし歯の原因になりやすくなります。むし歯は将来的に歯並びや顔の形にも影響してきます。

コロナ禍も関係がある⁉ マスクのせいで「お口ポカン」が増えている

最近では、新型コロナウイルス感染症防止のための、日常的なマスクの着用による息苦しさから、口呼吸になっている子どもが増加している点も指摘されています。

うちの子は大丈夫? 「お口ポカン」のチェック方法

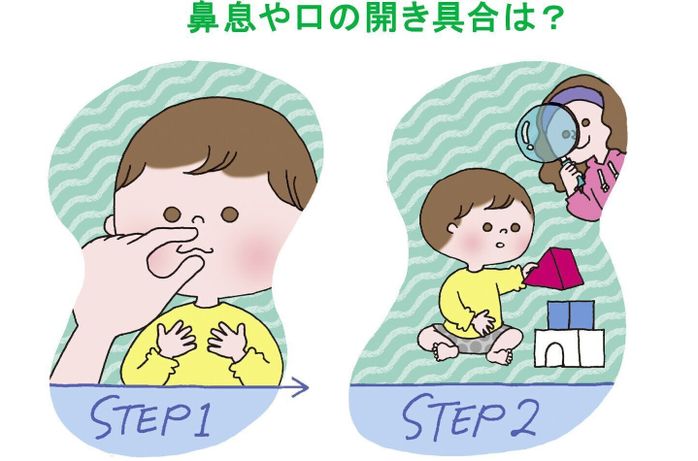

「お口ポカン」をチェックする方法を今井先生に教えていただきました。

「まず、鼻から空気を吸って、鼻から息を吐いているかどうかをチェック。お口を軽くつまんで鼻の下に指をあて、鼻息の有無を確かめてみてください。次に、子どもが遊びに夢中になっているときなどに、口が開いている状態が30秒程度続いていないかどうかを観察して。口が開いたり、閉じたりしているなら、鼻でも呼吸できているということなので心配ありません。ずっと口が開いている場合、鼻呼吸ができていないというサインです」

かわいいからと見過ごしがちな「お口ポカン」の主な原因って?

【原因1】風邪などで鼻が詰まって、口呼吸になっている

鼻詰まりの症状がよくなれば、口呼吸だけでなく、鼻でも呼吸できるようになるので、あまり気にすることはありません。

【原因2】口周りの筋肉が未発達

新生児から離乳完了期ごろまでは、口周りの筋肉が未発達なので、寝ているときや遊びに集中しているときなどは口がポカンと開きやすくなります。とはいっても、ずっと口が開いているのは不自然な状態。先に紹介したチェック方法で確認し、30秒以上開いていることが多いなら、後ほど紹介する「お口ポカン」対策を試してみてください。

【ここもcheck!】抱っこの姿勢が悪いことが原因のことも

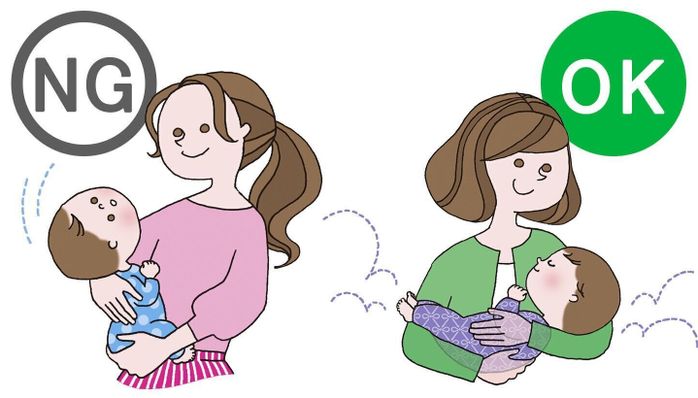

赤ちゃんの首が反る状態で抱っこする習慣がつくと、首の後ろや肩まわりの筋肉が収縮してしまいます。すると、口の中で舌が正しい位置に収まらず、口が開きやすくなることがあります。

首がしっかりすわる時期までの正しい抱っこのしかたは、おでことあごとおへそが一直線になり、首からおしりにかけて丸いCカーブになるような横抱き。このとき、首だけが腕の外側に反らないように、また、赤ちゃんの体がV字に折れないように注意しましょう。

首がすわったあと、たて抱きをするときも、赤ちゃんの首が後ろに倒れないように、注意することが大切です。

赤ちゃんの発達に合わせて進められる! 親子で楽しくできる「お口ポカン」対策

食事編「形状や固さを見直して、噛む力を育てる」

離乳食は赤ちゃんの発達や歯の生え具合に合わせて、やわらかいものばかり食べさせず、少しずつ、食材の形状や固さを変えて、噛む力を育てていきましょう。9~11カ月ごろからは、手づかみ食べができるスティック状の食材がおすすめ。前歯で噛みきり、舌で奥歯の歯茎に運んで、噛む練習を促します。

奥歯で噛めるようになる2才ごろからは、おやつにキシリトールのタブレットを取り入れても。噛む力を促しながらも、キシリトール以外の糖質が使われていないので、むし歯の原因になりません。そのとき「食べるときは、お口を閉じて食べようね」と話しかけることも大切です。

遊び編「遊びながら、舌や口周りの筋肉を育てる」

舌や口周りの筋肉は、親子で遊びながら育てることができます。赤ちゃんの時期からできる遊びの一つとして「いないいないばあ」がおすすめ。楽しく声かけしながら「ばあっ!」と大きく口を開けて表情を変えて。赤ちゃんも大きく口を開けて笑ったり、まねをしたりして楽しめます。

少し大きくなってきたら「にらめっこ」もトライ。子どもがまねしやすいよう、「あっぷっぷ」と大きく口をふくらませて見せてあげて。成長するにつれて、風船をふくらませたり、シャボン玉を吹いたりと遊びはどんどん広がります。どれも、口周りのトレーニングとしても有効です。

3才ごろになったら、「あいうべ体操」も楽しめます。食後に約10回、一日30回程度を目安に地道に続けると、舌の力がつき、自然に口を閉じることができるようになります。

●あいうべ体操のやり方

(1)「あー」と口を大きく開く

(2)「いー」と口を大きく横に広げる

(3)「うー」と口を強く前に突き出す

(4)「ベー」と舌を突き出して下に伸ばす

(1)~(4)を1セットとし、1日30セットを目安に、毎日続けます。

“噛む力”を育てるのに役立つ、キシリトールって何?どういいの?

キシリトールはシラカバやカシなどの樹木や植物から作られる成分で、砂糖と同じくらいの甘みがありますが、むし歯のリスクを減らす効果があります。

人の口の中には無数の細菌が住んでいて、むし歯の原因菌の一つであるミュータンス菌も、ほとんどの人の口にいます。ミュータンス菌は口の中の糖分をエサとして繁殖し、むし歯の原因となる酸をつくり出すのですが、キシリトールには、このミュータンス菌を減らし、その状態を保つ働きがあります。

子どもが好む甘みがありながら、むし歯のリスクを減らす効果もあるキシリトール。

2才ごろからは食後やおやつのあとにタブレットを習慣に。もっと大きくなって、食べ物をしっかり噛めるようになってきたら、ガムを取り入れても。ガムを噛むことで舌や口周りの筋肉を鍛えるのにも有効です。また、フーセンガムを膨らませることは、噛むことに加えて舌を動かしてガムをまとめる・伸ばす、口をしっかり閉じるなど、繊細な動きと筋肉運動を楽しみながら行えるため、口周りのトレーニングとして有効だと考えられます。

協力/株式会社ロッテ

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い