子どもの興味をかきたてる、表紙から想像できない展開の絵本

このタイトルにこの表紙。

きっとこんな感じのお話しだろうな……と、なんとなく想像しながらえほんを開きませんか?

それが予想外の展開だと、おどろきますが、嬉しいですよね。表紙の絵とタイトルからは予想していなかった「まさか」の展開のものをえほん教室主宰中川たかこさんと集めました。

中川たかこ

なかがわ創作えほん教室主宰

メリーゴーランド増田喜昭氏に師事。

個人の創作えほん教室主宰19年目。高校、中学、専門学校などでえほんの読み解き方、えほんの創り方の講師として活動中。

え、そういう話なの!?読み聞かせしている大人もドキドキしてください!

えほんを選ぶとき、何をきっかけにして選びますか?表紙の絵?タイトル?話題性?

ぜひ読んでほしい、開いてみたらびっくりな絵本を紹介します。

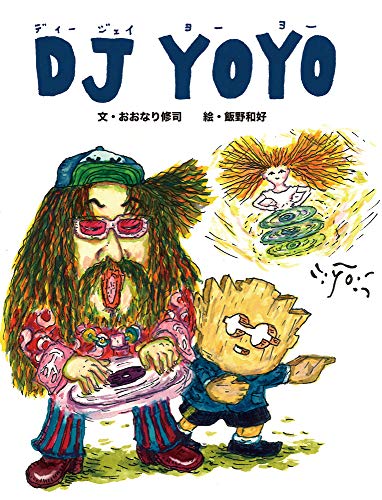

距離感がめちゃくちゃ近いDJ YOYOが起こしに来る!

飯野和好先生が絵を、おおなり修司さんが文を書かれたこの新作!

手にしたときは「え!?」横文字のタイトルのえほん?とおどろきました。

まずタイトルでおどろき、そして絵が「ねぎぼうずのあさたろう」の絵からずいぶんタッチが違うので、そこもおどろき……二度おどろいて、ページをめくると……

おねぼうな男の子が、居心地のいい布団のなかですやすやと眠っています。

ページの右側には、二度見してしまうくらいの派手な格好のもじゃもじゃひげ、もじゃもじゃ頭にキャップをかぶり、ピンクのサングラスをかけた男の人。

1960年代ラブ&ピース、ヒッピースタイルのDJのようです??!!

このDJ、男の子の「またきみかよー」という言葉から、どうやらときどき枕もとに現れるようで、DJ YOYOは男の子の文句もどこふく風、彼のリズムが始まります。

「YOYO もうおきろYO!」

絵は、右手で「4」を作り(YOYOのよん、かな)左手でレコードを回すDJ姿。

カッコいい……と表現するのが正しいのか、迷惑なのか、この時点で予想をはるかに越えてしまって、もうすべてを受け入れよう……という気持ちになってきます。

「はやく おきないと ちこくするYO!」

YOYOは、軽快なリズムで男の子を起こそうとします。YOYOとしては良かれと思ってしていることです。決して嫌がらせではありません!

このえほんを手にしたときにいちばん初めに気になったのは、飯野先生の絵のタッチです。

ねぎぼうずのあさたろう、くろずみ小太郎、日本絵本賞を受賞した、みずくみに。

これらの作品に共通する大胆な色づかいと筆づかい、迫力のある自然の風景から一転しての、透明度の高い、白の空間が映える構図で描かれています。

もしかしてこれは、飯野先生がYOYOのヒッピースタイルと、飯野先生ご自身の作画時代を合わせて描かれたのではと思いました。

そう思ったはいいが、推測で記事を書くのも失礼かと、意を決し、飯野先生に確認をさせていただいたところ、これまた目からうろこのお話しが聞けました。

まるでぴったりマッチしていると思っていたおおなり修司さんと飯野先生の絵。

こちら、全くの文字原稿のみから絵を描き起こされたそうです。

「YOYO もうおきろYO!」

「やはくおきないと ちこくするYO!」

最後まで、このような短い言葉だけしか書かれていないなかで、このロンドンポップヒッピースタイル(飯野先生命名)のYOYOや、YOYOの周りで共にリズムにのるキャラクターが生まれたのです。

書いて良いよと許可をいただいたのでもう少しだけお伝えすると、ここに出て来る板の擬人化キャラクターは、男の子の机に並んでいる「板小僧の冒険」というえほんから飛び出したもの。空を飛ぶ女の子は? 不思議の国のアリス!

板小僧は、飯野先生の古くからのキャラクターだそうで、こちらもヒッピースタイルが流行った時代からやって来てくれました。

今、2019年のリアルタイムでえほんを手にした子どもたちは、このもじゃもじゃおじさんがなぜこんな格好をしているのか、DJってなんなのか、そんなことがわからなくても、読み聞かせのリズム、キャラクターのインパクトで大ウケです。

ベッドサイドのみという空間で、ラストシーンまで展開していきますが、狭いはずなのに広く感じる構図と、鮮やかな色づかいのなか、無遠慮に近づくYOYOから目が離せません。

男の子のパジャマの模様、布団の模様、勉強机に並んでいる本。

細かく描かれた絵のなかに、文字で書かれていないたくさんの情報がもりだくさんに詰まっています。そこから男の子の趣味や性格までも読み取れる気がしませんか?

えほんの面白さはまさにここだと思います。

何気ない絵のなかに込められた仕掛けや想いに気づいたとき、読み終えたえほんは読者の心に住み続け、毎日に寄り添って生き続けるのではないでしょうか。

さてさて、YOYOは男の子を起こすことができたのでしょうか?

DJ気分で「YO!YO!」とのりのりで読み聞かせを楽しんでくださいね!

同じ絵本を何度でも読んで欲しいのは人間の子だけではないのです。

「なぜ同じ本を何度も読んでほしがるのだろう」

と、首をひねったことはないですか?

あなたのお子さんであったり、友人の子どもであったり、読み聞かせ会などに遊びに来る子でもいいのですが、子どもに近い距離にいる大人はいちどはそういった場面に遭遇しているのではと思っています。

とおい昔を思い出すと、わたしは同じえほんを何度も何度もくり返し読みました。

結末がわかっていても、です。

なので、何度も読んで欲しい子どもたちの気持ちはわかります。

わかるのですが。

でもね……やっぱり読んでいるこちらも疲れてしまうのはしかたがない。

そう感じるのは何も人間だけではないのです。

「もっかい!」というタイトルのこのえほん。

表紙には可愛らしい子どもの竜が描かれています。

見返し(表紙をめくったすぐ裏)には、子どもの竜がはみがきをしてお風呂に入り、寝る準備をしている絵が描かれています。

そして、おはなしはこう始まります。

「そろそろ、おやすみの時間です」

真っ赤な表紙のえほんを大人の竜に差し出して、えほんを読んでほしいとせがむ竜の子。

大人の竜はふところに竜の子を抱き寄せ、えほんを読んであげます。

微笑ましいですね。

そのえほんの内容は……

真っ赤で怖い竜のセドリックは、寝るのが大嫌いで、あばれまわったあげく、トロルたちをいじめたり、おひめさまをパイにして食べたり(!!!)やりたいほうだい。

そして最後にきまって「あした、もういっかいやるからな!」と言うのです。

なんとまあ、いじわるでひどい竜のおはなしですね。

その本を読み終えた大人の竜に「もっかい?」と子どもの竜はもう一度えほんを差し出します。

そう、これが「もっかいループ」の始まりです。

大人の竜は、自分も眠くなっていますので、2回目の読み聞かせからおはなしをはしょり始めます。

真っ赤で怖い竜のセドリックのくだりまでは真面目に(?)読んであげますが、ここから先は、トロルたちに「いじめてごめんね」とあやまり、仲良くなりました、と話をむりやり終わらせます。

それを聞いていた子どもの竜は「もっかい!」と、部屋を出ていこうとする大人の竜のしっぽをひっぱります。

半分寝ぼけたままの大人の竜はそれでもなんとか読んであげようとします。

セドリックは真っ赤で怖い竜、ここから先は完全にオリジナルのシナリオに変更です。

だって、眠って欲しいんですもの。

大人の竜の気持ちも、何度もおはなしを聞きたい子どもの気持ちもわかります、わかりますけど、子どもはやっぱり気が済むまで読んで欲しい!!

そんな子どもの竜の思いがどんどん強くなり、もっかい!もっかい!と訴えます。

もっかいもっかい!

言うたびに、あのえほんの中の真っ赤な怖い竜のようになっていき・・・!?

「え!?うそ!?」

と声が出る結末になっています。

このえほんは、いくつもいくつも仕掛けがあり、遊び心がいっぱいです。

紙のえほんだからこその仕掛けで、これは電子えほんでは不可能だと言い切れます。

タイトルページも「もっかい!」にちなんで、2枚あります。

何度もめくったり戻ったりして、イラストをぜひ見比べてほしいです。

特にラストシーンは「紙だからこそ」の意味が読んでいただくと二重三重の意味でわかっていただけるかと思います!

おどろきがいっぱいのこの本ですが、何度も何度も同じ本を読んで何が楽しいのだろう?それより、いろんなおはなしをいっぱい読んだほうがいいのではと思うのは、大人の余計なおせっかいなのです。

だって、何度読んでもそのお話しは、その子にとって新鮮で、何度だっておどろけて、何度だって感動できて、何度だって笑えるんです。

読むたびに新しい発見をしているからです。同じではないのです。

「もっかい!」とせがまれたら、ぜひ読んであげてください。

でないと……このえほんの子どもの竜のように……おっとこれ以上は言えません!

大好きだよ、あなたが誰だったとしても

子犬のガストンは、四人きょうだい。

フィッフィー、フッフ、ウッララー、そしてガストン。

プードルかあさんはお上品に歩くこと、お上品に水を飲むことを子どもたちに教えます。

でもガストンだけはあまり上手にできません。

でも平気、プードルかあさんは「もう少し、そのちょうし」と優しく励ましてくれます。

プードルかあさんと、プードルのきょうだいたち。

みんな、丸い頭に小柄な身体。キャンキャンという高い声。

ガストンだけはなにもかも違っていました。

しかくい頭に立った耳、声はバフンバフン!

でもそんなこと、プードルかあさんもきょうだいたちも気にしていません。

ガストンだって気にしていません。だって、とっても愛されているから。

そんなある日のこと、公園に遊びにいったプードル家族は、ブルドックの家族と出会います。

ブルドックかあさんと、四人の子どもたち。

ロッキー、リッキー、ブルーノ、そしてアントワネット。

「こんにちは、はじめまして。おなまえは?」

お互いの家族が見つめ合います。

おや……?

プードルかあさんの子、ガストンはブルドックかあさんにそっくり。

ブルドックかあさんの子、アントワネットはプードルかあさんにそっくり。

「まさか……」

ガストンとアントワネットは、見つめ合います。

そして、二人が出した結論は、お互いの「姿かたちが同じきょうだいと、そのかあさんのところにいく」でした。

ガストンとアントワネットは、「見た目」がぴったりの家族のもとを選んだのです。

その日から、ガストンとアントワネットは見た目だけならぴったりの家族のもとで暮らし始めます。

なぜなら、ガストンはブルドック、アントワネットはプードルなのですから、きっとそれが正しいのです。

本当に?

この絵本は、表紙に花柄の黄色い肘掛け椅子が描かれ、そこに白くて丸い目のたいそう愛らしい子犬がちょこんと座り、こちらを見ています。

思わず、内容も読まずにその可愛らしさだけで買ってしまったえほんでした。

なので、まさかの展開に、わたし自身がびっくり。

「え、そういう話!?」

血のつながり、家族、きょうだい・・・もしかしたら、それらではない関係性まで、考えさせられるおはなしです。

そしてどうしてこんなことになったのか。

入れ替わった二匹のことを、このあと家族はどう受け止めるのか。

「見た感じ、ぴったりでした」と表現される本当の家族へと戻ったシーン。

血のつながりだけではない、仲間や友人関係。クラスメイトなどあらゆる関係性のことに置き換えられる気がします。

このえほんは、そういった日常にある関係性について、問いかけているのだと思っています。

ガストンとアントワネット、幸せだと感じる日々を自分自身で選ぶことができるでしょうか。

すべての結末は、えほんにきちんと描かれています。

さいごまで、読んでみてください。

また、このえほんの絵の「黒」は、別の版で刷られていて、黒い色がとても鮮やかです。

カラー印刷の絵のところに黒色が沈まないので、まん丸の目や、にっこりした口もとがくっきりと目に飛び込みます。

小さい子でもくっきりとした表情が読み取りやすく、より感情移入しやすいのではないでしょうか。

印刷のひと工夫も注目してもらえるとより楽しいかと思います。

ぜひ、本屋さんで気になるえほんを手に取ってみてください。

そしてそのおはなしを読んでみてください。

実は、ここに紹介したえほんだけでなく、たいていのえほんは「え!?ほんとに!?」とおどろく仕掛けがあるんです。

まっさらな気持ちで子どもみたいに、えほんを手に取ってみてください。

やられた!とおどろく気持ち良さは、なかなか楽しいものですよ。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い