たまひよ妊娠・出産白書2021 PART2「出産・育児・仕事をめぐる母親の意識」

「たまひよ」は、2020年秋に、全国の乳幼児をもつ母親約2,000人を対象に、「生活・意識調査」を実施しました。本調査では、新型コロナウイルス感染症による影響、産前・産後での不安や負担、配偶者の育休を含めた育児環境、育児をしやすい社会環境など幅広いテーマについて母親の声を調査・分析しています。「たまひよ妊娠・出産白書2021」として、調査と分析の結果を3回シリーズで発表します。第2弾のテーマは「新型コロナウイルス感染症の出産育児への影響」、第2弾「出産・育児・仕事をめぐる母親の意識」第3弾「男性育休・育児参加の実態」のテーマで発表していきます。

調査設計

調査名:たまひよ妊娠・出産白書2021

調査手法:インターネット調査

調査エリア:全国

調査対象者:20~39歳の女性、0~18カ月の第1子がいる母親

調査サンプル数:N=2060

子ども月齢で以下の通りグループ分け

0~5カ月(20年5~10月 緊急事態宣言で解除前後、解除後に出産)706s

6~11カ月(19年11月~20年4月 新型コロナウィルス感染拡大前~拡大期に出産)752s

12~18カ月(19年5月~10月 新型コロナウィルス感染拡大前に出産)602s

調査サマリ

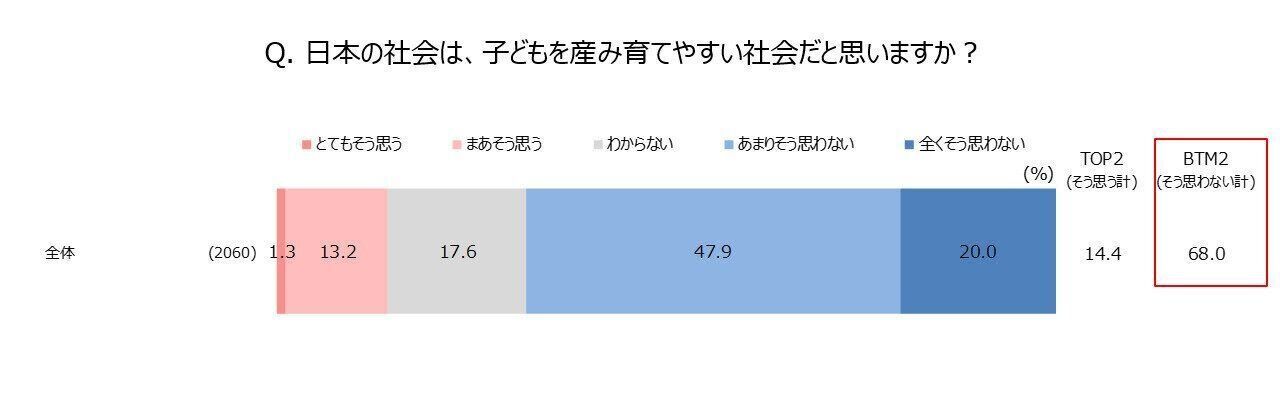

日本は「子どもを産み育てやすい社会だと思わない」母親が約7割

これは年齢、世帯年収等に関係なく同様の傾向 主な理由は経済的な負担や職場環境の配慮不足など

もうひとり以上こどもがほしい8割弱

周囲のサポートがある人、配偶者やパートナーの支援がある人ほどほしい傾向に

母親の8割強は就業意向を持っており、配偶者の考えも凡そ同様

「産後仕事はせず、育児や家事に専念する」といった専業主婦志向は14.6%で、8割強は就業意向があり、母親の就業意識は高い。現在専業主婦で、このまま専業主婦を志向する人は31.4%

仕事復帰に向けての職場の支援・配慮を十分と感じる人は4割に留まる

現在、正規社員で働く人でも「支援配慮を純分と感じる」は5割にとどまっている。

産後、仕事再開にあたって不安を感じる人は8割

現在の雇用形態に関わらず、総じて不安を感じられている

子育てを「楽しい・幸せを感じる」人は9割強とほぼ全員。一方で自信のなさや、「孤独感を感じる」人も約3割

調査詳細

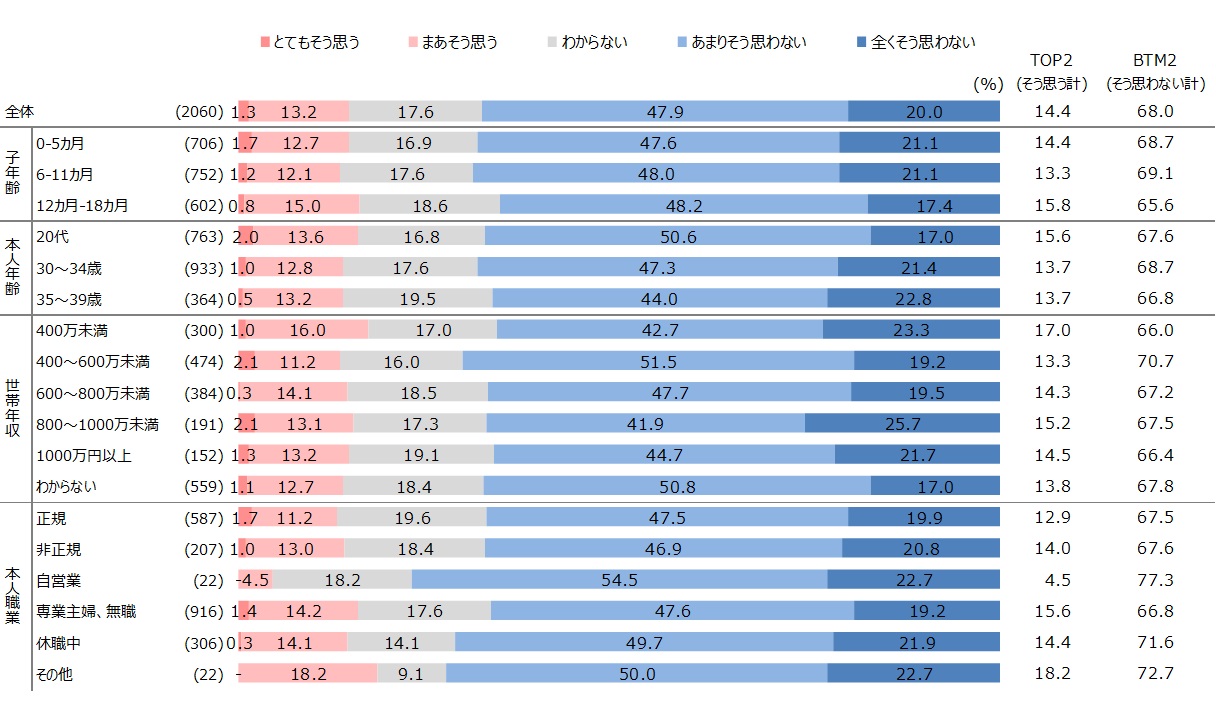

日本は産み育てやすい社会と思わない約7割。すべての属性で感じている

・日本社会を「出産・育児がしやすい社会」と感じる割合は、14.5%と1割程度と極めて低く、「しにくい社会」と思う人が7割を占める現状である。

・これは年齢、世帯年収等に関係なく同様の傾向となっている。特に自営業でしにくいという回答が高い

Q. 日本の社会は、子どもを産み育てやすい社会だと思いますか?

※画像クリックで拡大表示可

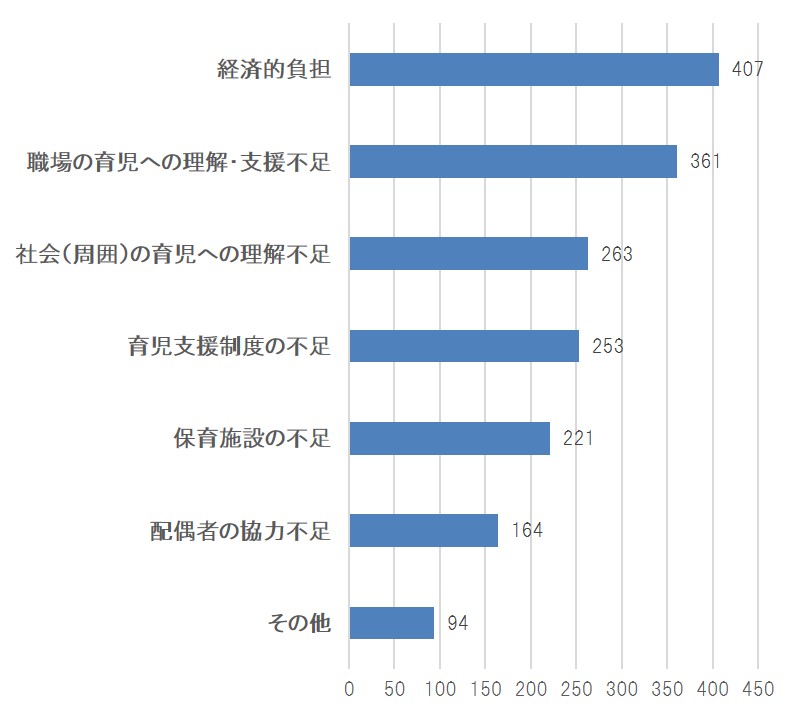

産み育てにくい理由は、経済的負担と職場環境が2大要因。

経済的理由に次いで、職場環境についての理解や制度・配慮の少なさに対する声が多くあった。

経済的負担が重いため共働きせざるをえないが、女性偏重の家事育児負担に変化がないことへの声もみられた

Q産み育て安い社会だと思わない理由は何ですか(FA分析より、MA人数)

※画像クリックで拡大表示可

子どもは、あと1人以上ほしい約8割弱

・子どもを「あと1人以上」欲しいと思う人が76.1%と8割弱を占める。

・「欲しいが難しい」が11.3%と1割ほど存在しており、今が理想はわずかで、理想としては2人以上を希望している人が大半といえる。

Q. 今後の家族計画についてお伺いします。あと何人、こどもがほしいとお考えですか?

※画像クリックで拡大表示可

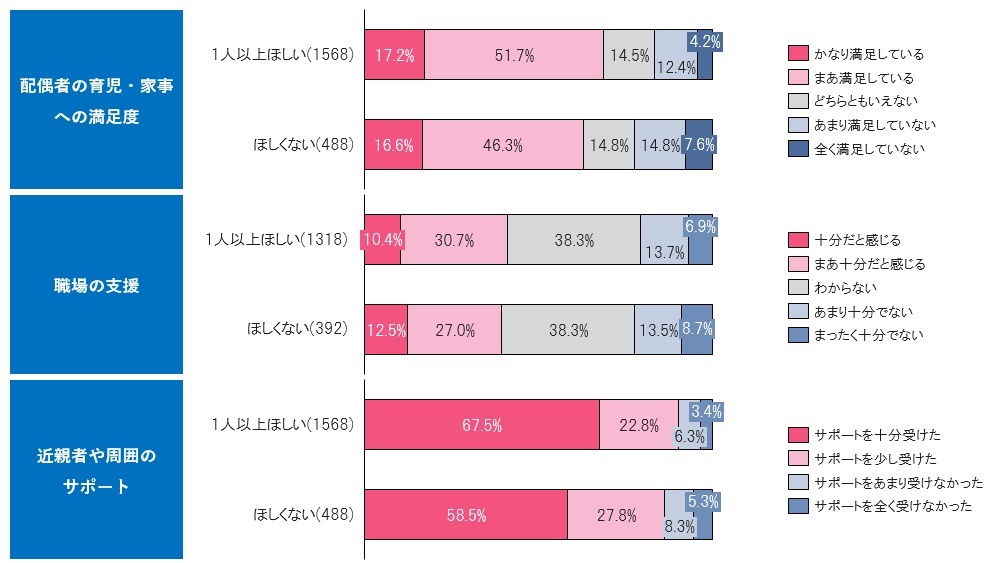

“産み育てにくい”と感じる人の傾向

・産み育てにくいと感じる層ほど、職場の支援を十分と感じておらず、近親者や周囲のサポートも十分に受けていない

※画像クリックで拡大表示可

今後“子どもがほしい”と考えている人の傾向

・配偶者の育児・家事参加や、周囲のサポートがある人ほど、子どもがほしいと考える傾向

※画像クリックで拡大表示可

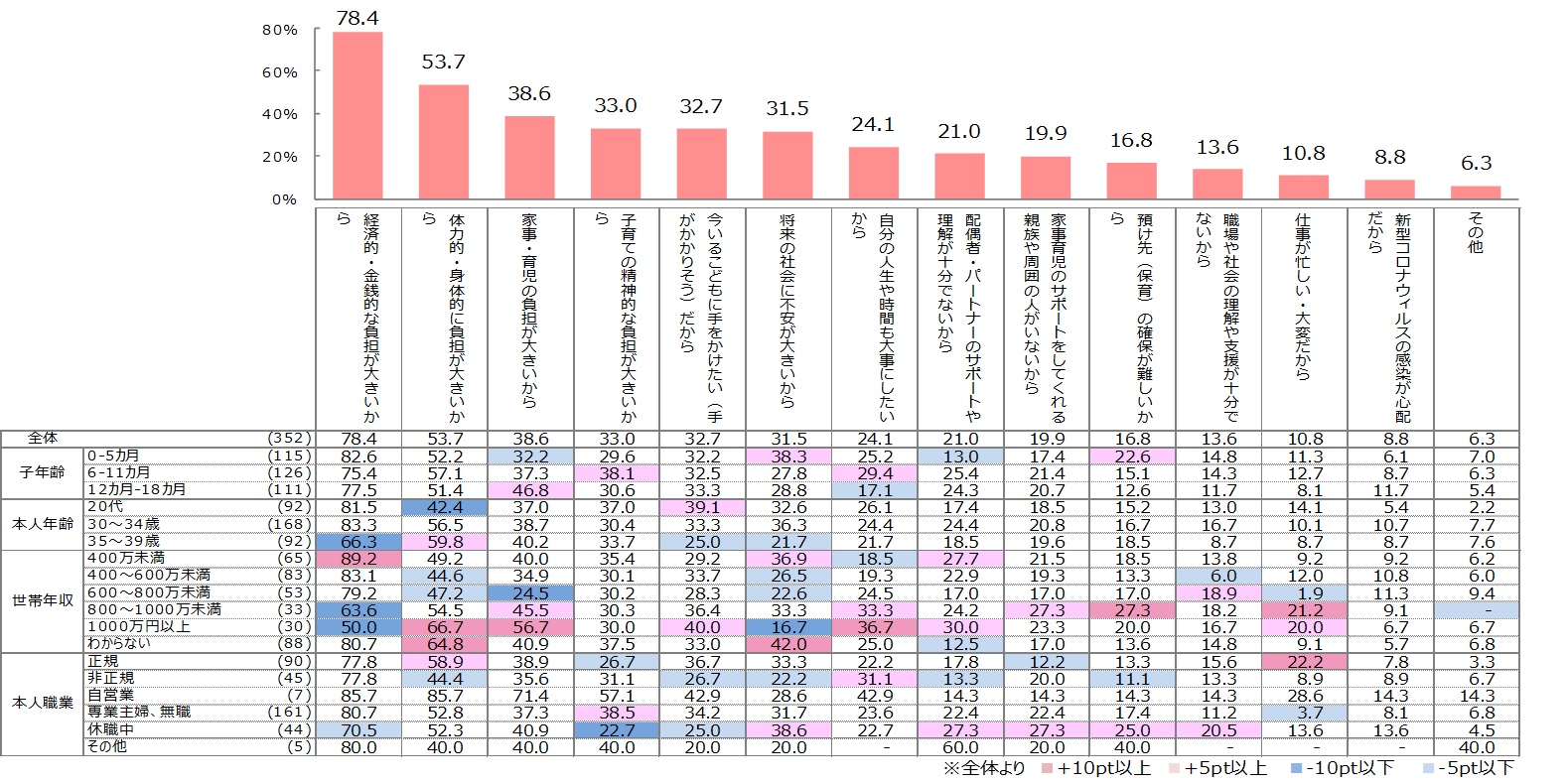

これ以上こどもが欲しくないの理由は、経済的負担>体の負担>家事育児負担

・ほしくない層3割。理由トップは「経済的・金銭的な負担が大きいから」が8割近くを占める。世帯年収の高い層ではその割合はやや低くなるものの、上位の理由としてあがる点は共通といえる。高齢の人中心に「体力的・身体的に負担が大きいから」(53.7%)、「家事・育児の負担が大きいから」(38.6%)が上位に挙がる。

・世帯年収別にみると、年収1000万円以上の世帯では、経済的負担より身体的負担、家事育児の負担が相対的に高い点も特徴となっている。

Q. 前の質問で「0人(今の人数が理想的)」「0人(もっと欲しいが難しい)」とお答えになった理由としてあてはまるものをいくつでもお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

産み育てにくいと感じる具体的理由

■子どもが泣いていると嫌な顔して見られることがある。子どもが熱で保育園から電話がかかって来た時など、職場の人に陰口を言われる。

■小さな子どもを連れていると見知らぬ人に育て方について小言を言われるなど、日本では子どもに対して周囲からの理解や歓迎が受けられないと感じることがある。

■男性が仕事を休めなかったりも多く休みずらいこともあって結局母親がすごく家事育児どちらともの負担を感じていると思う。

■自分のように妊娠を機に退職して仕事を改めて探そうにも、専業主婦が保育園に入園しづらすぎて社会復帰できない

■例えば育休取得に否定的である会社などが存在している事実が、男性であるという理由だけで父親は責任を問われることがないことを示している。

■働き方は変わっているのに育て方は変化していない男性の育児参加は名ばかりだし、少子化対策とは言うが経済的負担は大きい妊娠にも子育てにも理解のない職場、人が多い

■保育園がなかなか入れないし、フルタイムと子育ての両立は大変だから短い時間で仕事に戻りたいがそうすると保育園は入りにくくなり認可外にいれるしかなくなるが今度は収入がたりなくなる

8割は就業意向あり。働き方に対して、配偶者との考え方は一致

・「産後仕事はせず、育児や家事に専念する」といった専業主婦志向は14.6%で、フルタイム/パートタイム、正規/非正規、復帰時期で分散した結果ではあるものの、8割強は就業意向があり、母親の就業意識は高い。この傾向は配偶者の考えもほぼ同様といえる。

・現在専業主婦でも、このまま専業主婦を志向する人は31.4%にとどまり、就業への意向は高い。

Q. 出産後の仕事のしかたについて、今の時点であてはまるものをお選びください。

Q. 配偶者・パートナーは、あなたの出産後の仕事のしかたについて、どのように望んでいますか?(いましたか?)

※画像クリックで拡大表示可

復帰にむけ職場の支援・配慮が十分と回答は4割。 正規社員でも、5割

・仕事復帰に向けての職場の支援・配慮を十分と感じる人は4割に留まる。高年収ではやや高い

・「わからない」も4割弱あり、現段階ではわからない、他と比較ができないなどの理由も推測される

Q. 産後仕事復帰にむけて、職場の支援や配慮は十分だと感じますか?(感じましたか?)

※画像クリックで拡大表示可

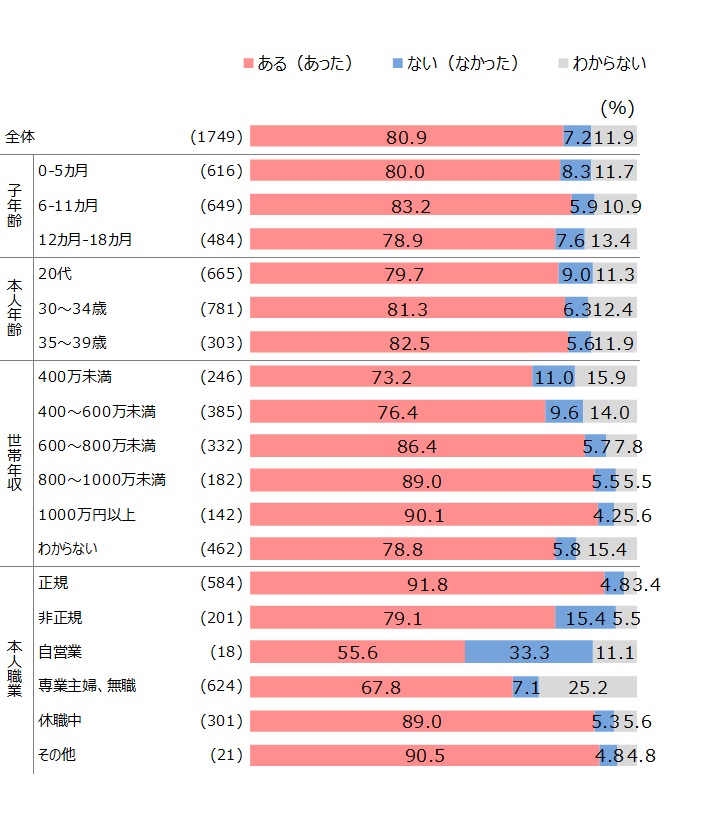

仕事再開への不安感じる8割。理由は、女性偏重の家事育児との両立。

・産後、仕事再開にあたって不安を感じる人は8割。年齢が上がるほど体力的な不安を感じる傾向に。20代が42%に対し、35代後半は56%が体力や体調に不安と回答

・現在の雇用形態に関わらず、総じて不安を感じられている様子である。

・不安に感じるポイントは「育児と家事や仕事との両立ができるか不安」が82.0%で最も多くなっている。以下、「保育園が希望通りは入れるか」(65.0%)、正規社員でも希望通りにいかない現状を反映

Q. 産後に仕事を再開する(始める)ことに対して、不安はありますか?(ありましたか?)

※画像クリックで拡大表示可

Q. 前の質問で「ある(あった)」とお答えのかたにお伺いします。その理由はどんなことですか?あてはまるものをいくつでもお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

仕事再開にむけての準備は保活がトップ。預け先確保問題は全属性で大きい

・仕事再開に向けて行っている準備は、「保活」が85.7%で最も多く、「復帰後の生活の想定やシミュレーション」が46.6%で続く。正規社員中心に高い。専業主婦は保育園に入りづらい、保活ができない現状がうかがえる

Q. 産後に仕事を再開することにむけて、どのような準備をする予定ですか?(準備をしましたか?)

※画像クリックで拡大表示可

職場の支援が不十分と感じる具体的な理由や望む支援への声

不十分と思う理由や、会社にどんな支援を希望するか具体的に教えてください。

■男性社員が9割で、子育てをした事のある女性が1人もおらず家で子どもと寝てるだけと思われていたため。産後すぐからいつから復帰するのかと、しつこく言われた

■急な休みは取りにくく、残業も多い。残業代はつかない。

■女性は特に、出産によってキャリアに影響が出る。出産後も子どもの急な発熱などによって早退する様なことがあれば、会社の理解なしに正社員として働き続けるのは難しい雰囲気

■上司は早く帰れと言うが早く帰れない量の仕事量。3時までのパート職員がいつも5時まで仕事をしていること自体、子育てをしている人への配慮がない。

■育休を取った前例がないのでどういう対応になるか不安。子どもが熱が出ても急に休みにくい上に、働いてる側としては休めない時もある。戻るにしても時短勤務を求めるが時短勤務にすると同じ部署の人にしわ寄せがいき、時短勤務をお願いしづらい。

■妊娠前の仕事に戻るのは難しいと分かっているにも関わらず妊娠前の仕事をしないと雇えないと言われた。柔軟な対応が出来るようにして欲しい。

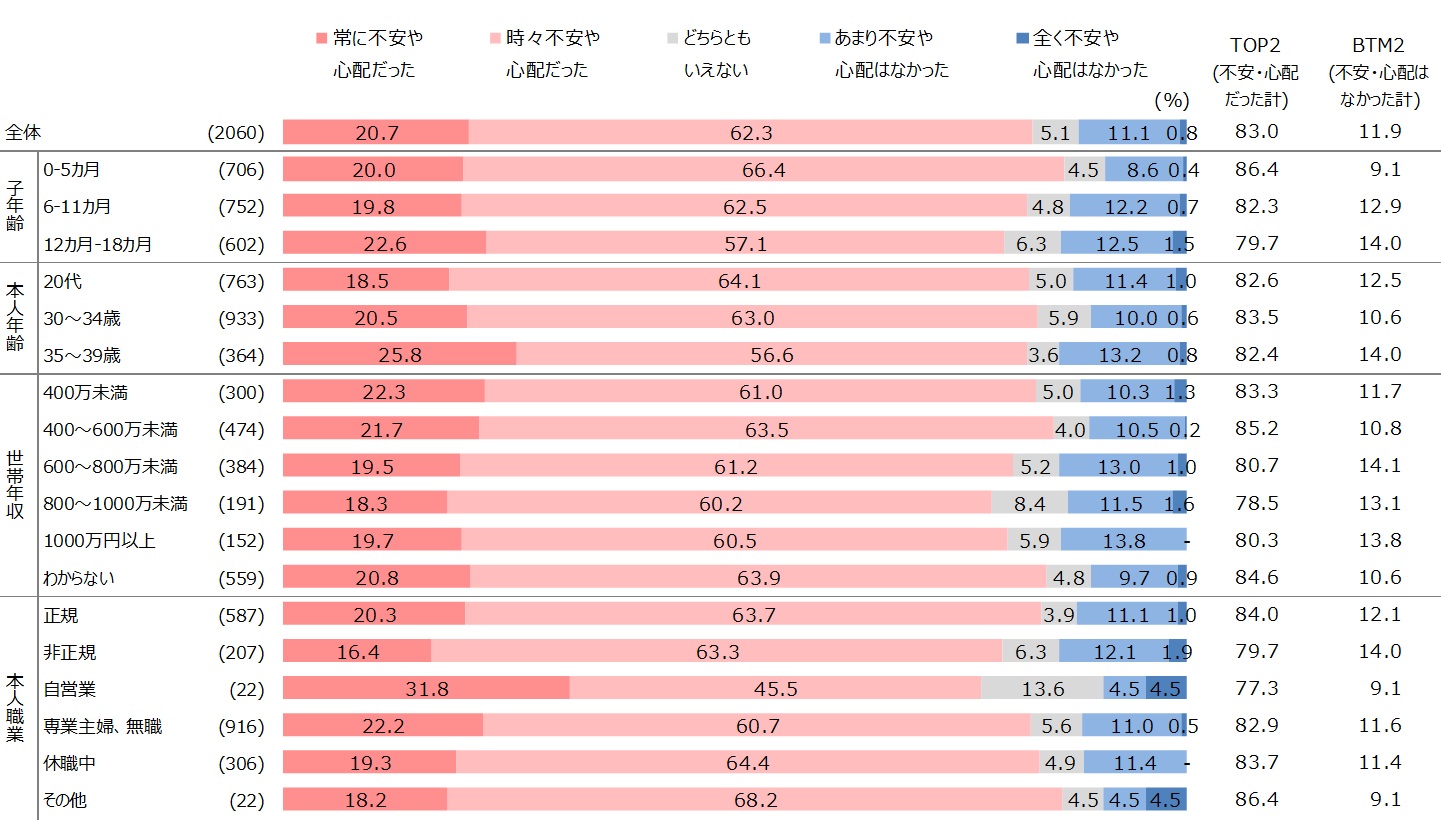

コロナ禍関係なく妊娠中はいつでも不安。

・妊娠中に不安・心配を感じた人(常に+時々)は83%。

・これは子どもの年齢:新型コロナウィルス感染拡大前後での出産か否かに関係なく、いずれの母親でも8割前後となっている。

・属性別では、母親年齢35-39歳や自営業でやや不安・心配度が高くなっているが、どの属性でも不安・心配度が高い点は共通といえる。

Q. 妊娠中のお気持ちについて以下もっとも近いものをお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

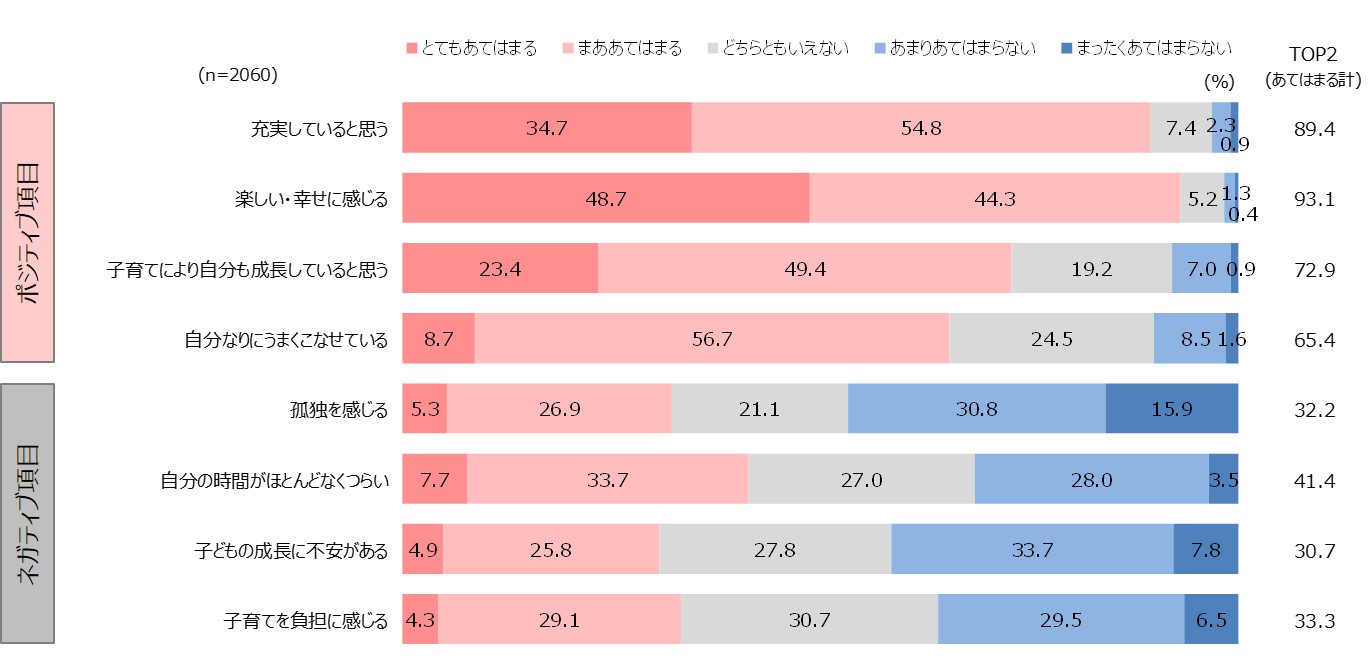

子育てに幸せを感じる人が多い一方で孤独感もつ人3割

・子育てを「楽しい・幸せを感じる」人は9割強とほぼ全員。「充実していると思う」も約9割と高い。

・不安意識項目については、「自分の時間がほとんどなくつらい」が約4割。「孤独を感じる」「子ども成長に不安がある」「子育てを負担に感じる」人はいずれも3割前後。

Q. 子育てについてお伺いします。現在、以下のことにどのくらいあてはまりますか?お気持ちに近いものをそれぞれお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

Q. 子育てについてお伺いします。現在、以下のことにどのくらいあてはまりますか?お気持ちに近いものをそれぞれお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

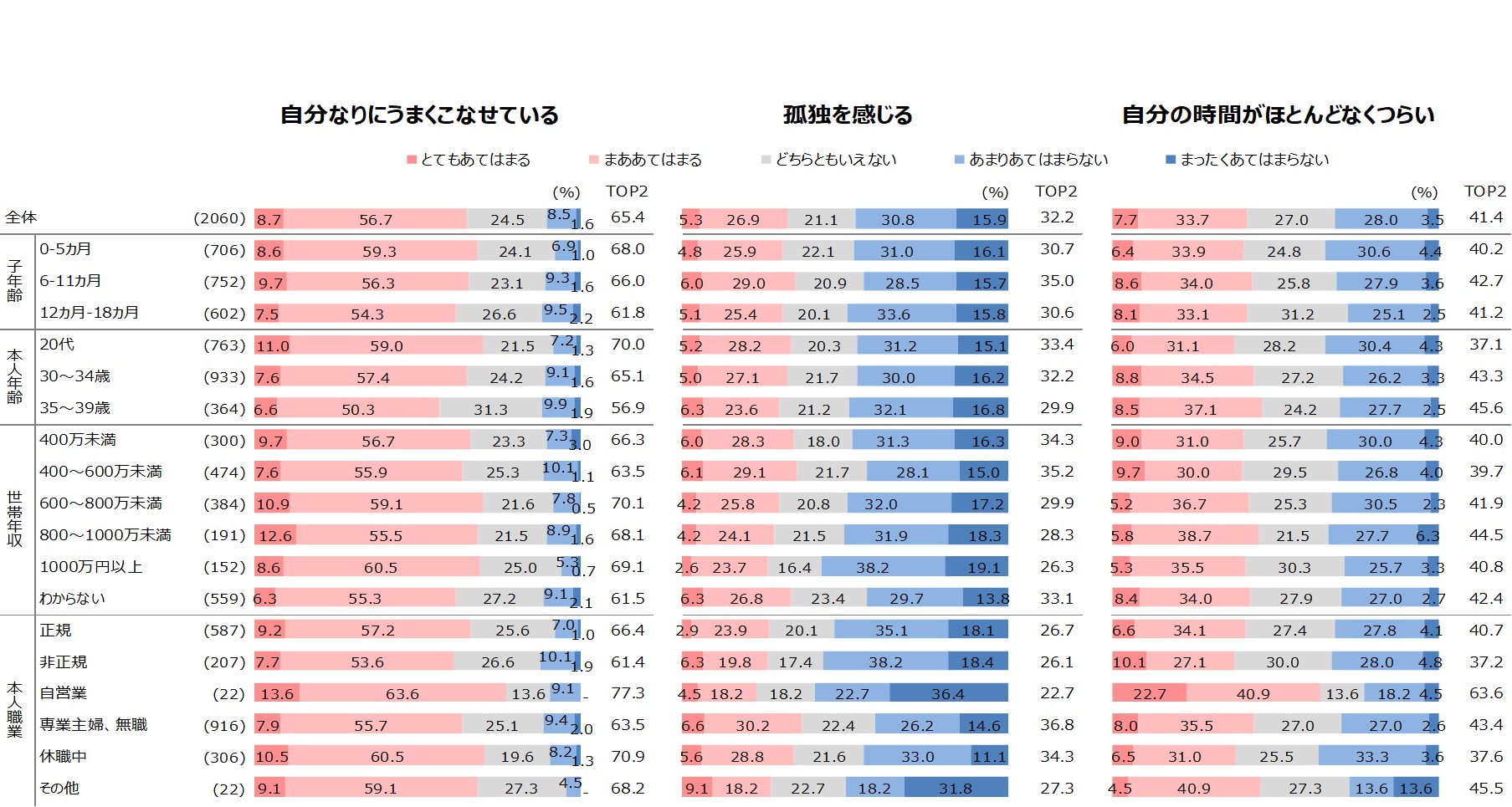

20代の母親ほど、充実、楽しいと回答

・「充実していると思う」「楽しい・幸せを感じる」は20代の母親ほど、「とてもあてはまる」と回答した人が多い傾向。子年齢でみると5か月以下のほうが多い。

・専業主婦では「孤独に感じる」割合が相対的に高くなっている点が特徴。

Q. 子育てについてお伺いします。現在、以下のことにどのくらいあてはまりますか?お気持ちに近いものをそれぞれお選びください。

・自営業ほど自分の時間がない、子育てに負担を感じると回答する割合が相対的に高い

Q. 子育てについてお伺いします。現在、以下のことにどのくらいあてはまりますか?お気持ちに近いものをそれぞれお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

今年に入ってから関心を持った妊娠・出産に関するニュース

・「産後うつ」が64.0%で最も多く、以下「不妊治療保険適用拡大」「ポテサラ論争」「新型コロナウィルスの妊婦・母子感染関連」「出産費用のゼロ」が5割台となっている。

Q. 今年、妊娠・出産関連で関心をもったニュースをいくつでもお選びください。

※画像クリックで拡大表示可

■ポテサラ論争(子ども連れの母親が総菜コーナーでポテトサラダを買おうとしたところ高齢の男性に「母親ならポテトサラダくらい作ったらどうだ」と言われたという出来事を、見かけた人が、SNSに投稿し話題になった)

■イクメンのフリだけ夫(イクメンと言われていた芸能人のスキャンダルなど)

妊育期に周囲の理解不足感じた経験

妊娠、出産について家族や職場・周囲の人の理解配慮不足を感じたりつらいと感じたエピソードがあれば具体的にお書きください。

■つわりがひどいなかでそれでも必死で働いていたとき、義父母から「気分転換に仕事行って金もらえるなんて気楽でいいな」といわれた。

■切迫流産になって仕事を休んだ時に嘘をついているのではないかと疑われた。

■子どもが生まれてすぐに、兄弟は考えてるのかと聞かれ今は一人だけでいいと言ったら

それは可哀想。兄弟を産んだ方がいいという考え方を押し付けられて不愉快だった。

■旦那が子供を積極的に見てくれず、旦那はよく休日に趣味に遊びに出かけるのに、私は育児からの休みはなく、自分の時間もなく日々育児と家事におわれている。

■マタニティマークをつけていても優先席で全く席を譲ってもらえない。特におじさんは寝たふりをするし、若い人は若い人で携帯を見て気づかないふり。

■コロナで立ち会い出産や、面会ができず落ち込んでいる時に、面会ができないことを不満げに家族から言われ更に落ち込んだ。

■職場でつわりがきつくて休むと嫌な顔をされたり、子どもが産まれたら仕事を続けるのは難しいのではないかと退職を勧められた。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い