5つ以上当てはまったら要注意!学力や運動能力にも影響する、口腔機能の成長が遅れているサインとは?【歯科医師】

愛知県刈谷市のやまむら総合歯科で院長を務める山村昌弘先生は、2003年の開業以来、多くの子どもの歯や口まわりの成長を見守ってきて、子どもの口腔機能の低下を強く感じているそうです。

山村先生に口腔機能の発達が未熟な子どもの特徴やくせ、行動について聞きました。『子どもをぽかん口にさせないために』シリーズを全6回でお届けします。今回は4回目です。

増え続ける口呼吸の子どもたち。呼吸が浅くなり学力や運動能力にも影響が

――食べ物を口に取り込む、かむ、口の中で移動させる、飲み込む、声を発するといった子どもの口腔機能が低下しているということですが、どういう状態なのでしょうか。

山村先生(以下敬称略) 口腔機能が正しく発達していない子どもにはいくつかわかりやすいサインがあります。その中でも最も顕著なのが口呼吸です。口やあごまわりの筋肉が成長していないため、唇を閉じるのが苦手だからです。私の肌感覚では、クリニックに来る子どもの7割くらいは口呼吸をしているように感じます。

――口呼吸は、子どもにどのような影響を与えるのでしょうか。

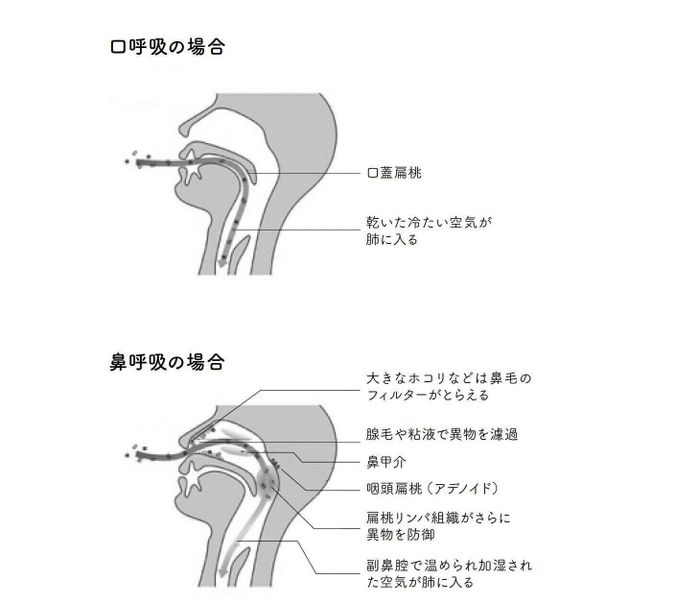

山村 本来、人の体は鼻で呼吸するようにできています。鼻からのどへつながる鼻腔は、内部が短い毛と粘膜で覆われ、鼻から吸い込んだ空気に含まれる小さなゴミや細菌、ウイルス、化学物質が体内に入らないように護る役割をしています。肺にきれいな空気を送り込む、いわば空気清浄機のような役割をしているのですね。

ところが口呼吸をしているとその役割をしてくれるものがありません。細菌やウイルスなど空気中の異物を直接取り込んでしまい、感染症にかかりやすくなったり、化学物質によるアレルギーを起こしやすくなったりします。

また、鼻呼吸をしているときは、冷たく乾燥した空気が温められ、加湿されて肺に送り込まれますが、口呼吸ではフィルターの役割をするものがないために、乾いた冷たい空気がそのまま肺に入ってしまいます。すると、肺の収縮が悪くなり呼吸が浅くなってしまうのです。呼吸が浅いと体内に取り込む酸素が少なくなるので細胞まで十分な量が運ばれません。そのため筋肉や臓器の機能低下や免疫力の低下にもつながってしまうのです。

そして浅い呼吸は、子どもの学習能力や集中力にも関係します。浅い呼吸を繰り返していると体内から必要な二酸化炭素が排出されます。体内にはある程度の二酸化炭素が必要なため、不足すると気力や意欲が低下してしまうのです。

【チェック】口腔機能が発達していないサイン

――口呼吸以外にはどんなサインがあるのでしょうか。

山村 普段の様子はもちろん、食事中や就寝中にもサインがあります。以下は代表的なサインです。わが子に当てはまるかチェックしてみてください。

【食事中の様子】

□口を開けて音を立てて食べる

□飲み込めずにいつまでもかんでいる

□飲み込めずに吐き出す

□口を閉じて食べられない

□何度かそしゃくしないといけない食べ物が苦手

【就寝中の様子】

□口を開けて寝る

□いびきをかく

□歯ぎしりをする

□寝起きが悪い

【普段の様子】

□唇がゆるみやすい

□鼻がつまりやすい

□上唇と下唇の間から歯が見える

□歯並びが悪い

□出っ歯

□口臭がある

□風邪をひきやすい

□目の下にクマができやすい

□舌足らずな話し方をする

□猫背、体幹が弱い

□ろうそくを吹き消せない

――当てはまる項目がいくつあると注意が必要でしょうか。

山村 一つでも当てはまるものがあれば口腔機能の遅れを疑ってほしいですが、あえて数を出すなら5つ以上で要注意です。

口腔機能の発達の様子がいちばんわかるのが食事中です。唇をしっかり閉じるのが苦手なために、食事をするときにくちゃくちゃと音を立てたり、食べ物をぽろぽろこぼしたりすることが多くなります。また、かむ力がないためにかたい食べ物やかまないと食べられない物が苦手です。奥歯ですりつぶすことができないために、飲み込めずに吐き出してしまうこともあります。逆にかまずに丸飲みしてしまうこともあります。

舌も上手に使えないので一カ所でかみ続けたり、ほとんどかまずに飲み込んでしまったりすることが多くなります。すると、舌の上で食べ物の味を感じる機会が減ってしまうので、薄い味を感じ取れなくなることもあります。そのため、濃い味ばかりを欲しがって好き嫌いが多くなる傾向があります。

――ほかにもわかりやすいサインはありますか。

山村 就寝時も特徴的です。呼吸が浅いために夜、何度も目を覚ましたり、いびきをかいたりして熟睡できてない子が目立ちます。

呼吸が浅くなる原因は、舌が下あご側に落ちた、低位舌(ていいぜつ)と呼ばれる状態になっているからです。わが子が低位舌かどうかは、舌を見てみてください。舌のふちがギザギザになっていれば低位舌の可能性があります。低位舌の子は、舌を下の前歯に押し付けるのがくせになっているからです。

舌が上あごについた正しい位置にあれば、のどに向かう気道が確保されて呼吸がしやすくなります。しかし低位舌になっていると舌が気道を押しつぶすような状態となり鼻呼吸がしづらくなり、口で呼吸しようとしてしまうのです。

こういった口呼吸で寝ている子どもは睡眠が浅く、十分な休息がとれていません。ですから寝起きが悪かったり、日中眠くなって昼寝を長時間したり、集中力が欠けて機嫌が悪くなったりもします。

口腔機能の遅れに子どもは気づかないからこそ、親の気づきが大切

――チェックリストで思い当たる項目がある場合はどうすればいいでしょうか。

山村 おそらく、一つも当てはまらないという子はいないのではないかと思います。

ですが、これまで私が子どもたちの歯や口まわりの成長を見て感じているのは、矯正前に子どもたちが自ら不調を訴えることはありません。口をぽかんと開けている子も、口呼吸しかできない子も、飲み込み方に問題を抱えている子も、本人たちはそれが普通なのです。「口呼吸が苦しいよ」「くちゃくちゃ食べているのを治したい」とは言ってはきません。

だからこそ、親の気づきが大切なのです。わが子の口腔機能について見つめ直し、一度、口腔機能に詳しい歯科クリニックで健診を受けてみてほしいと思います。現在、2歳の時点で口をぽかんと開ける子が2割に満たなくても、12歳では4割の子が口をぽかんと開けた状態になってしまっているような状況です。気づいたときに治してあげたいと思っても、すでに口腔機能の成長は終わりに近づいています。口腔機能の発育は10歳でほぼ完成してしまうからです。

リストにあげたような行動をするとき、親として「しつけないといけない」とこれまできつく注意していたこともあるのではないでしょうか。子どもたちはわざとしているのではなく、口腔機能の遅れから、自然とそういう行動になってしまうのです。できないことをしかられるのは子どもにとってつらく、自己肯定感を下げかねません。

一度注意してできるなら問題ありませんが何度注意してもできないときは、口腔機能の遅れも想定してみてください。何事にも自信をもって取り組み、前向きに生きることのできる大人に成長するためにも、わが子の口腔機能にできるだけ早く目を向けてほしいと思います。

お話・監修/山村昌弘先生 取材・文/岩﨑緑、たまひよONLINE編集部

山村先生は、口呼吸は現代病、と話します。戦後の食文化の欧米化、乗用車や便利な道具による運動不足、スマホの低年齢化などさまざまな要因が複雑にからんでいるといいます。

そして、子どもの口腔機能で気になることがあれば口腔機能に詳しい歯科クリニックに相談してほしいと言います。対処が早ければ早いほど最善の解決策が見つかりやすいそうです。

山村昌弘(やまむらまさひろ)先生

PROFILE

歯科医。医療法人志朋会やまむら総合歯科・矯正歯科理事長・院長。大型歯科医院を経て愛知県刈谷市で開業。2023年に日本口育歯科医院認定。一女一男のパパ。

●記事の内容は2023年12月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

『自信のある子を育てるお口のトレーニング』

心身の健康における口腔機能の重要性や6歳から始める筋機能矯正について紹介。/1760円(幻冬舎メディアコンサルティング)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い