命の危険を覚悟し、エンディングノートを書いて出産、女の子のママに。車いす生活では立って抱っこできないもどかしさも【脳性まひのママ体験談】

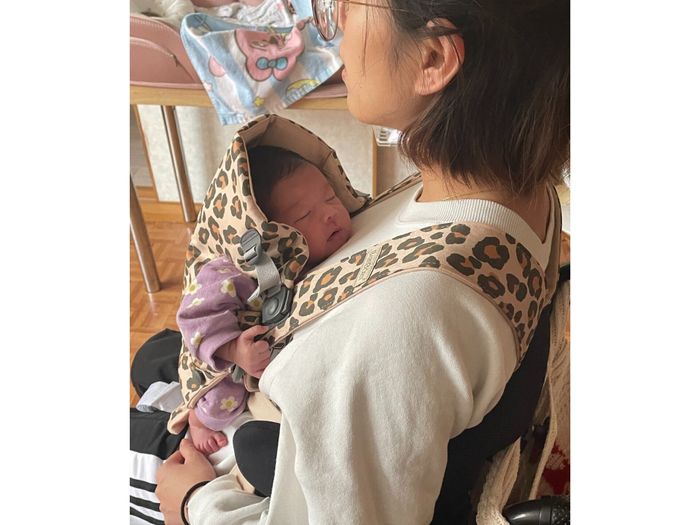

脳性まひのため車いすで生活をおくる千葉絵里菜さん。2021年に開催された東京パラリンピックではNHKの障害者キャスター・リポーターを務め、現在は北海道でラジオパーソナリティとしても活躍しています。2024年2月に女の子を出産してママになった絵里菜さんに、出産のこと、ママになって思うことなどについて聞きました。

全3回のインタビューの最終回です。

「命の危険が伴う」出産に向けて、エンディングノートを準備した

絵里菜さんは生後1カ月で「胆道閉鎖症」という命にかかわる難病と診断され、1歳のころに母親の肝臓を移植する手術で命をつなぎました。その後に脳性まひがあることがわかり、幼児期から車いすでの生活を送っています。2021年に東京で出会った夫と結婚し、2022年には絵里菜さんの実家がある帯広へ引っ越し。そして2023年5月に待望の赤ちゃんを妊娠していることがわかりました。

「待ち望んでいた赤ちゃんを授かることができましたが、妊婦健診に通っていたクリニックで医師から『出産には命の危険が伴う』と言われてしまいました。

私は赤ちゃんのころに胆道閉鎖症の治療のために生体肝移植手術をしていて、その影響で、腹膜に癒着があることがわかっていました。医師の説明は『出産時に腹膜の癒着がはがれて大量に出血をしてしまう危険性や、子宮破裂することも考えられる』というものでした。私の体の状況で出産をすることは母体が危険な状況になりかねない、というのです。それでも、私は赤ちゃんを産むことをあきらめたくありませんでした。

そこで、万が一のことが起こったときのために、エンディングノートを準備することに。夫にもほかの家族にも黙って、1人のヘルパーさんにお願いして、ノートに書くことを手伝ってもらいました。私だって正直考えたくはなかったけれど・・・夫や家族や周囲の人に、こういう覚悟で出産に臨みます、だから何かあったらよろしくお願いします、という気持ちを伝えないといけないと思いました。もしも私が死んでしまったら、赤ちゃんは地元の帯広で育ててほしいということなども書きました」(絵里菜さん)

絵里菜さんは準備したノートを戸棚に隠しておき、出産予定日の数日前に、出産入院先の病院から夫に連絡してノートを見てもらったのだそうです。

「出産予定日の2日前くらいに夫にテレビ通話をして『この棚にノートが用意してあるから見て』と伝えて読んでもらいました。夫には私の出産で命に危険があるかもしれないことも話していたんですが、2人でいるときにその話題にお互いに触れないようにしていました。あんまり考えたくなかったのかもしれません。ノートを見つけたときの夫の表情は、なんともいえない驚いた様子でした。それを見て、口下手な夫だけど実はすごく心配したり、考えたりしてくれていたんだな、と感じました」(絵里菜さん)

いろいろな出産の可能性を探した結果、計画和痛分娩に

絵里菜さんは妊娠31週まで帯広の自宅近くの産婦人科に妊婦健診に通い、妊娠32週以降は、出産するために札幌の病院に入院することになりました。

「地元の病院では、出産は命に危険を伴うリスクがあるかもしれないと言われていたんですが、札幌の病院の主治医の見解はまったく違いました。『帝王切開分娩になるとしても癒着している部分は切らない場所だから、まったく心配はいらない』と言ってくれ、これまでの不安が吹き飛ぶほど、安心させてくれました。

さらにその先生は『脳性まひがあるからといって帝王切開にしないといけないわけじゃないし、経膣分娩できるかもしれない』と、出産のいろいろな可能性を一緒に探してくれました。リハビリの先生も一緒になって、あお向け、両手両足をついた体勢など、どんなものがいいか、といろんなことを試した結果、分娩台での計画和痛分娩をすることになりました」(絵里菜さん)

出産予定日は2月下旬でしたが、脳性まひによる手足の不随意運動がある絵里菜さんの分娩のために、産科医、麻酔科医、リハビリテーション科医がチームになって臨むため、チームの医師たちがそろう日程で出産が予定され、2月13日となりました。

「私は脳性まひの影響で、不随意運動といって体が勝手に動いてしまうので、リハビリの先生も一緒にいてくれて、出産の体勢を見てくれたり、足をおさえてくれたりしました。

2月13日から促進剤を入れて、バルーンを入れて、陣痛を起こすことから始まりました。でもその日は本陣痛にならずに断念。翌日の14日、大きいバルーンを入れて子宮口を開くようにしたんですが、この処置が本当に痛すぎました。そのバルーンが抜けたら陣痛間隔が短くなったんですが、このときの陣痛もものすごく痛かったです。そこから麻酔を打ってもらったら、やっと痛みが半減しました」(絵里菜さん)

お祭りみたいに楽しく、親しまれる子になってほしい

そして、2024年2月14日の夕方、体重2552g、身長47.6cmの女の赤ちゃんが生まれました。

「私は、赤ちゃんが生まれる前から泣いてしまっていたんです。一度子宮外妊娠になってしまったあとに私たちのところにまた赤ちゃんがきてくれたこと、妊娠してからずっと赤ちゃんを産むために頑張ってきたこと、赤ちゃんもおなかの中で頑張ってくれたんだろうな、ということ、いろんな思いで涙が止まりませんでした。 先生や看護師さんたちは『まだ生まれないよ』『もう泣いてるの!?』と驚いていました(笑)

あまりにも泣きすぎてしまって、生まれた瞬間は涙で赤ちゃんが出てくるところが見られず、そのことが今、唯一の後悔です。ずっと、ずっと会いたかった赤ちゃんに会えた、うれしい気持ちで胸がいっぱいでした。夫は『頑張ったね』と言ってくれ、彼も涙を流していました。

この子を中心にお祭り騒ぎみたいに楽しく過ごせるといいな、という願いを込めて茉里(まつり)と名づけました。 みんなの太陽みたいな存在になって、親しまれる子になってくれたらうれしいなと思います」(絵里菜さん)

立って抱っこできないから泣きやまないのかな、と悩んだことも

脳性まひのために緊張すると声が出にくくなることなどもあったため、産前産後の入院中は、ヘルパーさんにも付き添い入院をしてもらった絵里菜さん。産後入院中には、リハビリ科の先生、産科の助産師さんも一丸となって、どうやったら赤ちゃんの世話をできるかを一緒に考えました。

「産後に退院したのは、出産から約1週間後の2月22日でした。帰宅してから産後1カ月の間は、夫や母など家族に赤ちゃんのお世話を手伝ってもらっていましたが、3月末からはヘルパーさんにお願いしての育児を開始しました。重度訪問介護という制度の中に子育て支援も組み込まれているんです。

たとえば、ヘルパーさんがする子育て支援は、ミルク作り、授乳のセッティング、げっぷ出し、おむつ替え、抱っこのセッティング、茉里の体位交換などなど。ヘルパーさんは私主体で私が育児をしやすいようにサポートしてくれています。今は8人のヘルパーさんが曜日や時間を交代しながら7時から22時までいてくれて、みなさんと一緒に茉里を中心に生活が回っている感じです」(絵里菜さん)

妊娠初期には「障害のある自分に子育てができるのか・・・」と苦しい思いをしたこともあったという絵里菜さん。実際に子育てをしてみた感想は「大変さを上回るうれしさがある」と満面の笑みを浮かべます。

「まだ生後2カ月だから、実際笑っているわけではないだろうけれど、私が抱っこしたらほほ笑むような顔をしてくれたり、かわいい声を出してくれたり、私が抱っこすると泣きやんでくれたりすると、たまらなくうれしいです。今はベッドに夫と娘と3人で寝てるんですけど、朝起きたときに娘が隣にいるなんて、本当に夢みたい。すごく幸せを感じます。

でも産後すぐの時期は、夫やほかの家族がぱぱっとお世話できることを、『私はできない』と寂しく思ったり『もうちょっとこうしてあげたいのに、できない』などと悲しくなってしまうこともあって、夫にあたってしまったことも・・・。娘が泣きやまないときには、私が車いすで立ってゆらゆらできないから泣いちゃうのかも、と考えてしまったりもしました。それは、出産する前からわかっていたことだけれど、やっぱりつらかったです。

そのつらさは今も乗り越えてはいないけれど、この体の私が私。茉里にとっても、この体のママが当たり前になるから、私自身がまずは、自分の心のコントロールをできるようにならなきゃいけないなって、思っているところです」(絵里菜さん)

家族やヘルパーさんたちとみんなで娘を育てたい

絵里菜さんは「自由に何の縛りもなく育ってほしい」と茉里ちゃんへの思いを語ります。

「これから先、親に障害があることで、周囲からみたら娘はヤングケアラーに見えることがあるかもしれません。でも、私の介護のために娘に我慢をさせたくはないんです。娘がヤングケアラーと呼ばれないように、娘自身もそう感じないように生活していきたいなって心から思っています。

そのために重度訪問介護の制度はフル活用するつもりです。今は、私に1人、茉里に1人のヘルパーさんが介助についてくれています。 これから茉里が歩くようになって公園遊びに行くときに、私1人では遊具で遊ばせられないから茉里に我慢をさせるのは違うな、と思うんです。そこはヘルパーさんに茉里との公園遊びをお願いするつもりでいます。そうやって、家族やヘルパーさんや周囲の人たちの手を借りながら、私たち夫婦を中心にみんなで娘を育てていくことができたら、と思っています」(絵里菜さん)

お話・写真提供/千葉絵里菜さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

障害があるからこそ、万全の準備をして出産に臨んだ絵里菜さん。ママ1人ではなく「みんなで子育て」をすることは、障害の有無にかかわらず、私たちみんなにとって大切なことではないでしょうか。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年5月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い