脳性まひの娘と発達障害の息子の子育て。「全部私が悪い」という思いが「自分を責めても何も生まれない」に変わるまで【先天性サイトメガロウイルス感染症・体験談】

吉田美知代さんは、自閉スペクトラム症の2歳の長男の育児に奮闘し始めたころ、第2子を妊娠。妊娠7カ月のとき、おなかの赤ちゃんが育っていない原因がわからないとのことで総合病院に入院することになりました。2003年2月14日、33週のときに1090gの極低出生体重児として生まれた陽菜さんは、生後2カ月で先天性サイトメガロウイルス感染症と診断されます。

陽菜さんが生後3カ月で退院する際に医師から「どんな障害が出るかわからないけれど、普通の育児で大丈夫です」と言われますが、その後の生活は普通とはほど遠いものでした。全2回のインタビューの後編です。

ほかの子とちょっと違うと思いつつも、「普通の育児」を心がけた

サイトメガロウイルス感染症は、いわゆるヘルペス感染症の一種です。大半が成人までに感染を経験するごくありふれたウイルスで、免疫が低下しているなど特殊な状態を除けば、ほとんどが無症状で終わり、治療を必要としません。

しかし妊娠中に感染すると、胎盤を通して胎児が感染し、難聴や発達の遅れなどのリスクが高まる場合があることがわかっています。

今から22年前に、生後2カ月で先天性サイトメガロウイルス感染症と診断された陽菜さんは、生後3カ月でNICU(新生児集中治療室)を退院します。

「陽菜との生活が始まりました。ミルクを飲ませるのは毎回1時間かかりました。口を動かすけれどうまく飲めない。疲れて、そのうち寝てしまうんです。

乳児健診で相談すると、スタッフの人たちは陽菜に上手に飲ませていて『お母さん、こうやるんだよー』と言われる。けれど、家に帰ると飲まない。いろんな種類の乳首を試したことを覚えています」(吉田さん)

そして生後5カ月のとき、懸念されていたてんかん発作が起こります。陽菜さんは退院時に、NICUの医師から「脳波では点頭てんかんの波が出ているので発作をよく観察すること」と言われていたのです。

「そのころから体を突っ張らせて、変な動きをするなぁと思うことがありました。その日は陽菜をスイングラックに寝かせて、私は台所で洗い物をしていたんです。すると視界の端っこでスイングラックがすごく速い動きでガタガタガタッと揺れているのが見えて。なになに!?と思っていたら、数秒でピタッと止まりました。陽菜の様子を見ると寝ています。今から思うと意識を失っていたのかもしれません。病院で診察を受けると『おそらく、てんかんです』と言われました」(吉田さん)

その日から抗てんかん薬を開始。心配な一方で、陽菜さんの首がすわるなど発育は順調のように見えました。

「乳児健診には必ず行っていました。違和感があっても『小さく生まれたからね~』となって‟要、経過観察“になりますが、何も言われません。

ただ、体がかたくて強いそり返りがあり、スーパーなどのショッピングカートの子ども用椅子に乗せられない、おすわりができない、寝返りをしない、など今から思えば…な状況がいろいろありました。でも出産後、NICUを退院する際、医師から『普通の育児でいい』と言われていた私たちは“これが、早く生まれたわが子にとっては普通なのかも”とフィルターをかけてしまったんです」(吉田さん)

保健師のすすめで病院を受診。脳性まひ の診断をうける

陽菜さんが1歳を過ぎたある日、定期訪問の保健師さんから「いい病院があるから、一度診察してもらっては?」とすすめられます。

「娘を連れて、夫と一緒に病院へ診察を受けに行きました。医師が陽菜をくるくる回したり、いろいろな動きをさせたあと、『病名をお伝えしますね。陽菜さんは脳性まひです。ミルクが上手に飲めないのも、口にまひがあるからでしょう』と言われたんです」(吉田さん)

吉田さんはこのときの話を、淡々と、ときには笑顔で話してくれましたが、当時は相当に打ちのめされたそうです。長男の発達障害に加え、つらい現実を受け入れることができず、‟私は障害がある子しか産めない“‟全部私が悪い”‟なんで私ばっかり“と何もかもが嫌になり、未来に希望を抱けませんでした。

「陽菜は身体障害者1種1級と認定され、訓練入所をすすめられました。そこでさまざまな検査をした結果、左耳がまったく聞こえていないこともわかったんです。

夫が『生まれたときは聞こえていたんです』と出生時の検査結果を見せると『成長するにつれ、聞こえなくなっていったのでしょう』と先生から言われました」(吉田さん)

NHKの報道で知った先天性サイトメガロウイルス感染症の全容

大きな転換を迎えたのは2012年5月、NHKのテレビ番組で報道された先天性サイトメガロウイルス感染症の特集でした。陽菜さんが9歳のときです。

先天性サイトメガロウイルス感染症は専門家の間では研究は進んでいましたが、専門分野でないと詳しくない医師もいるそうで、吉田さん親子のところには正しい情報がなかなか届いていませんでした。

「陽菜の病気についてずっとモヤがかかっていたのですが、番組を見てそれがぱぁっと晴れたような感じでした。

サイトメガロウイルスがごくありふれたウイルスであること、上の子が保育所で感染し、その子から母親が感染する例が多いこと、障害の出方もさまざまで陽菜は重いほうの症状であることなど、私が知らなかった、知りたかった情報がありました。

同時に、私は出産当時、間違った知識と説明(※1)を受けていたことを知ったんです。そのときは、怒りよりも救われたというか、安心したことを覚えています。

すべては『知らなかった』ことが原因です。正しい知識が大事だと、本当に痛感しました。

世の中の人に正しく知ってほしい、多くの人に私の経験を知ってもらいたい。そうすることで、母子感染で悲しむ家族が減るのではないかと、先天性サイトメガロウイルス感染症、患者の会に参加したいと強く思いました」(吉田さん)

2012年9月、同じく母子感染症である 先天性トキソプラズマ感染症の娘さんをもつ渡邊智美さんの声かけにより、先天性トキソプラズマ感染症&先天性サイトメガロウイルス感染症の患者会「トーチの会」が設立され、吉田さんも活動に加わります。

※1 陽菜さんが1歳になるまで、吉田さんも陽菜さんもサイトメガロウイルスを出し続けているため、感染を広めないためにも妊婦さんのいる場所へは近づかないでください、と医師に言われたことなど。(前編記事の内容より)

お友だちと過ごすことや、ダンスと歌の動画が好きな22歳の明るい女性

陽菜さんは22歳になりました。

「現在の陽菜のMRIの所見は大脳皮質に異常が見られ、とくに前頭葉にシワがない状態とのこと。今もてんかん発作があり、十分なフォローが必要です。

上半身は左側・下半身は右側に強い硬縮があり、ずりばいができた時期もありましたが、今は身体機能の衰えから自力で移動することは難しくなりました。

12歳のころから高熱を出すようになり、17歳でサイレント・アスピレーション(不顕性誤えん)と診断されたため、胃ろう造設術を受けました。そのあとも誤えんによる窒息が起きたため、18歳で喉頭気管分離術を実施。現在は人工呼吸器を24時間、使用しています。

子どものころは、発声のみで会話はできなかったものの表情や態度で感情を表現。知的理解は1歳程度と言われていましたが、今はiPadのアプリを使用して意思疎通ができています。文字の入力はできませんが、簡単な言葉や写真の選択で私にやってほしいことを伝えたり、YouTubeの動画を楽しんだり、という感じです。

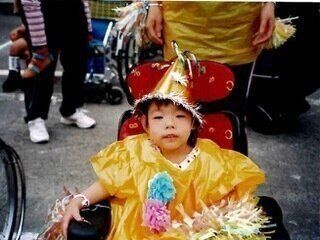

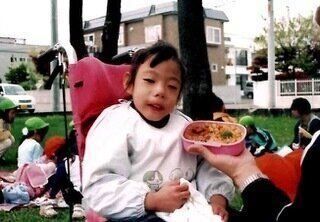

陽菜はとても明るい性格です。だれとでも仲よく過ごすことができるし、お出かけが大好き。家族でのディズニーランド旅行では最高の笑顔で、楽しいことを表現してくれています。

支援学校に在学中、先生の服装が寒そうに見えたようでひざかけをすすめたり、私がイライラしているとわかっているようだったり、空気を読むんですよね(笑)。個人的な感覚では、今の知的理解は3~4歳ぐらいかな、と思っています」(吉田さん)

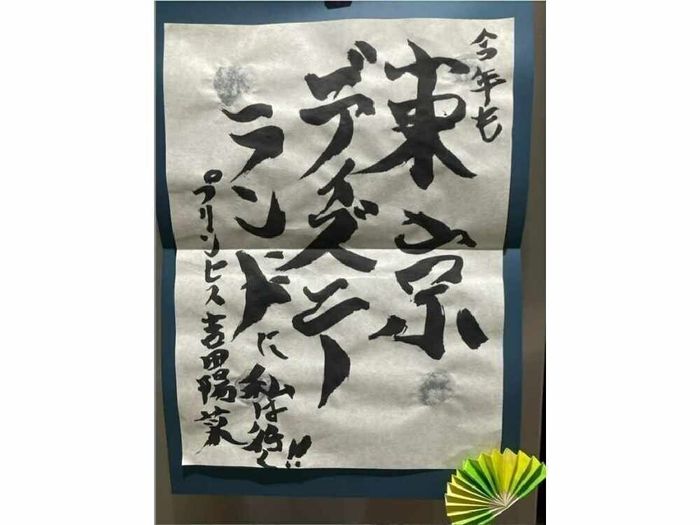

トーチの会に参加しつつ、福祉の仕事につきたいと46歳で大学入学、NPO法人も設立

吉田さんは2016年、44歳のときに独学受験で保育士資格を取得。もっと福祉のことを知りたいと、46歳で東北福祉大学(通信課程)に入学し、社会福祉士資格を取得。51歳で精神保健福祉士を取得しています。

「私は現在、相談支援事業所の相談支援専門員として働いています。

また私自身の経験から、重症心身障害児者のコミュニケーション支援や支援機器に興味があったので、支援機器の活用研修や相談対応を行うNPO法人を、同じ立場である母親たちとともに設立。休日を利用して活動しています。

トーチの会では主に患者会ブースの展示活動を担当しています。関係する学会に出展し、先天性サイトメガロウイルス感染症は書籍に載っている病名ではなく“今、あなたと話している私の娘が当事者なんです”と、直接お伝えすることも大切だと思っています」(吉田さん)

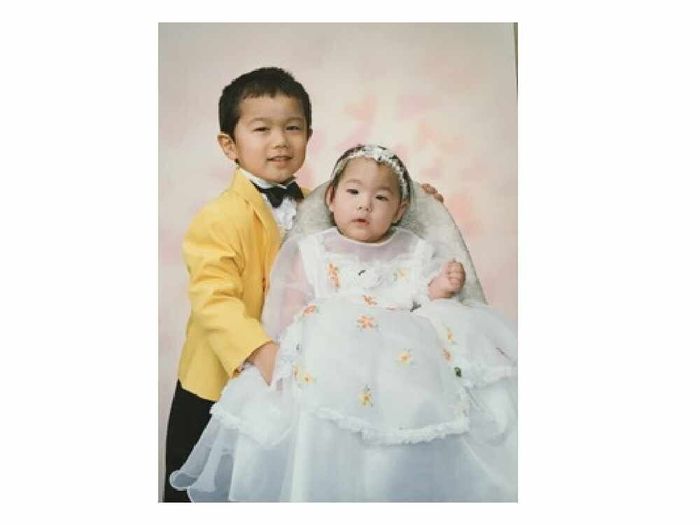

バイタリティーあふれる活力源は、2人の自慢のお子さんたちだと言います。

今でも「私を含めて、知らなかったことが悔やまれる」

「今も自分を責める気持ちは消えていないし、私が感染していなければ、陽菜はどんな女性に育ったんだろうと思うことはあります。子ども2人に障害がありますから大変なことも多いです。でもマイナスに感じることはありません。

子どもたちが気づかせてくれることが多く、とくに陽菜を通してすてきな方々と出会うことができ、いろんな活動をするようになりました。今の私があるのは、間違いなく息子と陽菜のおかげです」(吉田さん)

そして過去について思うのは「私を含めて知らなかったことが悔やまれる」と、吉田さんは言います。

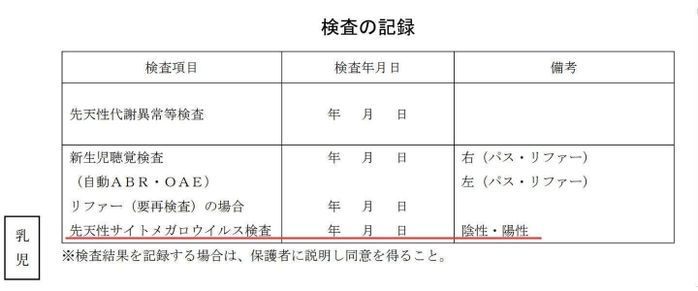

「2025年4月から母子健康手帳に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査結果を書き込む欄が記載されました。これをきっかけに、未感染の妊婦さんへの注意喚起や、赤ちゃんの早期発見につながってほしいと願っています。

ただ、先天性サイトメガロウイルス感染症児も含めて、この世には赤ちゃんの数%はマイノリティーとして誕生します。障害や病気があることは決して喜ばしいことではないけれど、社会にはその子どもと家族を支えるシステムがある、排他されることはなくちゃんと受け皿がある、ということを知ってほしいと思います」(吉田さん)

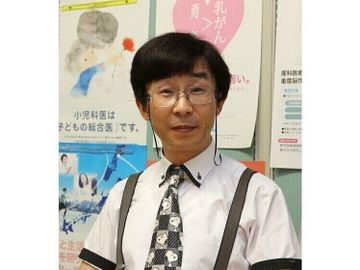

「トーチの会」顧問で小児科医の森内浩幸先生に話を聞きました。

【森内先生より】過剰に怖がるのではなく、正しい知識で予防を心がけましょう

国内の研究で、胎児の320人に1人がサイトメガロウイルスに感染し、そのうちの約2割は生まれたときに何らかの異常があり、最初は異常なしだった赤ちゃんの中からも、1~1.5割は遅発性に症状が出ていることがわかっています。年間出生数にもよりますが、年間約700人の赤ちゃんに何らかの症状が出ていると推測され、これはダウン症候群の3分の1くらいの頻度です。

症状は流産、死産、脳や視力、聴力への障害で、症状の重さは人それぞれ。陽菜さんのように生まれたときには聞こえていたのに、成長に従い難聴になる例があることもわかっています。

実は2023年より治療薬(抗ウイルス剤)が保険診療で使えるようになり、症状の進行を抑え込むことが可能になりました。ただし生後2カ月以内の治療が望ましいとされています。

2025年4月から、母子健康手帳の新生児検査欄に先天性サイトメガロウイルス感染症の項目が新しく加わったのも早期発見・早期治療を目的としたものです。

難聴は最も多い症状のひとつであり、新生児聴覚検査で難聴疑いのお子さんを見つけることができますが、通常の流れだと、難聴の確定診断が下るのは生後何カ月も経ってからです。先天性サイトメガロウイルス感染症の尿による診断確定は生後21日まで(その後は特殊な方法となる)ですから、抗ウイルス療法の機会も失います。そのため、新生児聴覚検査でリファー(要再検査)となった時点で、生後21日を越えないうちに、ウイルス検査を行うよう母子健康手帳にその項目が加わったのです。

ワクチンがないので完全に感染を防ぐことは難しいですが、サイトメガロウイルスの感染力は決して強くありません。妊娠中の方は以下を注意するといいでしょう。

●上の子のお世話(とくにおむつ替えや食事の世話)のあとは、手洗いをしっかりする

●子どもとの食器共有をやめ、子どもの食べ残しは食べない

この2つを心がけるだけでも、妊娠中に感染する可能性を下げることができます。

知らないがために感染に対して無防備であったり過剰に恐れたりせず(例えばお子さんにハグしたり、おでこにキスするのはまったく問題ありません)、正しい知識をもち、先天性サイトメガロウイルス感染症を予防してほしいと思います。

お話・写真提供/吉田美知代さん 監修/森内浩幸先生 取材・文/川口美彩子 たまひよONLINE編集部

吉田さんは自身の体験を振り返って話してくれました。トーチの会のHPでは、妊婦さんへのメッセージやサイトメガロウイルスについての情報を発信しています。参考にしてみてください。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

森内浩幸先生(もりうちひろゆき)

PROFILE

医学博士。小児科医。長崎大学高度感染症研究センター、センター長。「トーチの会」顧問。長崎大学医学部卒。日本小児感染症学会理事長。日本ウイルス学会理事。日本臨床ウイルス学会幹事。アジア小児感染症学会常任委員会メンバーを務める。

※「トーチの会」では、母子感染症予防啓発マンガをつくるためのクラウドファンディング準備中!(2025年7月開始予定)

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2025年6月の情報であり、現在と異なる場合があります。

<続きをアプリで読む>

💬 5 ♥ 1

妊娠中だったり、もう1人考えてるママさんへ伝えたい。サイトメガロウイルス気をつけよう、という話。今日、離乳食の食べ残しのカボチャを片付けていてふと思い出した。生まれてすぐの新生児聴覚スクリーニングで引っかかった息子.....

💬 0 ♥ 18

右耳の聞こえない我が子ですがこの度サイトメガロウイルス検査が陽性であることがわかりました。きっと母子感染でしょう私が初感染だったのか、再発だったのかは分かりませんが、子には大変申し訳無いことをしました。今はまだ.....

💬 0 ♥ 39

※上記の投稿は、アプリ「まいにちのたまひよ」ルームに投稿されたものから引用しており、アイコン画像やユーザ名など一部編集しています。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い

サイトメガロウイルス感染症についてです。恥ずかしながら32週にして、サイトメガロウイルスが子どもの唾液やうんちから感染することを知りました😭今、上の子が1歳半になるのですが何度か食べ残しを食べたり、おむつ替えのとき.....