1000g未満で生まれた赤ちゃん。生後72時間は命の危険と隣り合わせ。脳出血した、たくちゃんのお母さんの決意~新生児医療の現場から~【新生児科医・豊島勝昭】

早産や低体重で生まれた赤ちゃん、お産の途中で具合が悪くなった赤ちゃん、生まれつきの病気がある赤ちゃんたちは新生児集中治療室(NICU)で治療を受けます。テレビドラマ『コウノドリ』(2015年、2017年)でも監修を務めた神奈川県立こども医療センター周産期医療センターの豊島勝昭先生に、NICUの赤ちゃんたちの成長について聞く短期連載。第5回は赤ちゃんが脳出血を起こしてしまう場合と、NICUでの対応について聞きました。

脳室内出血をした、たくちゃんのお母さんの決意

――これまでの連載で、小さく生まれた赤ちゃんは体の機能が未成熟なためにさまざまな合併症が起こりやすいと聞きました。さまざまな合併症が生じた患者さんについても教えてください。

豊島先生(以下敬称略) 予定日より4カ月ほど早く生まれたたくちゃんという男の子がいました。たくちゃんは、生後間もなく脳室内出血が起きて、さらに腸の手術も必要だったため、神奈川県立こども医療センター(以下神奈川こども)に転院してきて、おなかの手術を受けて生命の危機をいったん乗り越えました。

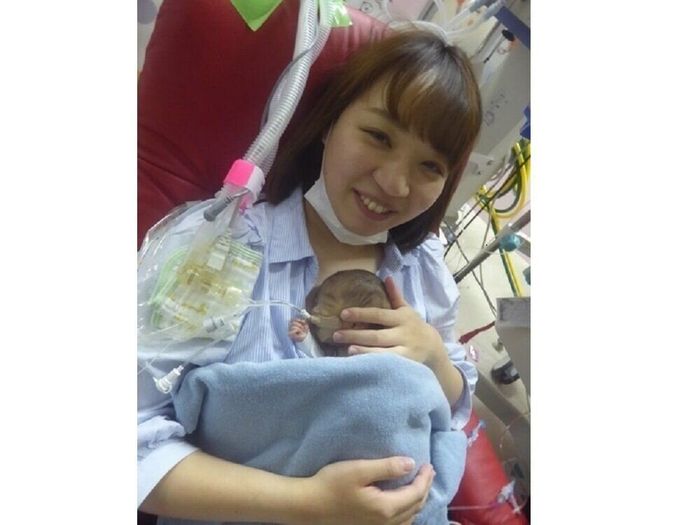

しかし、たくちゃんは生後2カ月のときに重症な感染症にかかり、再び命が危険な状態になりました。私たちもできる治療はすべて尽くした気がした状況で、天に回復を祈る気持ちでした。もしかしたら、回復しない可能性もある。ご家族に抱っこされることで感染症を乗り越える可能性もあると考えて、保育器から出てのカンガルーケアを提案しました。お母さんは希望して、心配しながらも抱っこできたことを喜び、優しげな表情でたくちゃんを励ます光景が印象的でした(上の写真)。

たくちゃんの頑張りをみんなで応援しました。家族やスタッフの願いがたくちゃん自身と天に届いたように、たくちゃんは一命をとりとめました。

たくちゃんは腸の手術後の後遺症だけでなく、脳室内出血に続く出血後水頭症が進行していきました。神奈川こどもを退院したのは生後8カ月のときです。退院後も繰り返しの手術が必要で、生活するためには複数の医療的ケアが必要でした。それでもたくちゃんのお母さんとお父さんは「障害があることは覚悟している。これまでいろんなことを乗り越えてきたから、たくちゃんが生きやすいように家族みんなで大切に、一緒に生きていきたい」と、たくちゃんと一緒にNICUを卒業する喜びを伝えてくれました。

脳室内出血は命にかかわる事態や、発達に影響が出ることも

――小さく生まれた赤ちゃんは頭の中に出血が起きやすいのでしょうか?

豊島 1000g未満で生まれた超低出生体重児は、心臓などの機能が未成熟なため、生まれたあと3日間ほどは血圧が非常に不安定です。脳の血管が弱いために、血圧の変動が起きると脳の血管が破けて脳にある部屋である脳室に出血が流れ込む脳室内出血が起きることがあります。そのため生後3日、72時間ほどは、慎重に血圧が変動しないようにスタッフみんなで慎重に見守っています。

――赤ちゃんが脳室内出血を起こしてしまうと、どういう状態になるのでしょうか?

豊島 大きい脳室内出血を起こすと、命にかかわる事態になります。命は救えたとしても、脳性まひの原因になって、歩くことなどの運動が難しくなったり、発達に影響が出たりすることがあります。

脳室内出血をしたあとに、たくちゃんのように水頭症という状態になることがあります。脳や脳から続く背骨の中の神経には脳脊髄液が循環していますが、脳室内出血によって髄液が流れづらくなって脳室内にたまってしまうと、脳室がだんだん大きくなります。大きくなった脳室が脳室の外側にある脳を内側から圧迫することで、脳が薄くなってしまったり、頭全体が大きくなっていきます。脳への影響が大きい水頭症の進行を止めるために、脳室内にたまった脳脊髄液を体外やおなかに流すための脳外科手術が必要になります。

発達への影響がある脳室内出血をできるだけ防ぐために、低体重で生まれた赤ちゃんの血圧や心臓の機能が安定するよう、心臓超音波検査をこまめに行いながら診療しています。NICUのスタッフみんなでとくに生後3日間を慎重に、血圧が変動しないように注意深く診療や看護します。

――それでも脳室内出血が起きたら・・・?

豊島 どんなにNICUスタッフが願いを込めて診療しても、脳出血は起きることがあります。なんとかできなかったかとスタッフもつらい微力さを感じる状況です。

重症の脳性まひで寝たきりになったお子さんもいますが、神奈川こどものNICUに入院して、大きな脳室内出血を起こした超低出生体重児で、現在は成人して神奈川こどものスタッフのとして一緒に働いている人たちもいます。

脳室内出血が起きたら、次はそれ以上進行しないようさまざまな治療を行います。その子と家族が一緒に生きていくなかで感じる生きづらさを少しでも減らしたくて、脳室内出血の進行を止めるために私たちもしっかり治療をし、退院後の家族の生活も応援し続けています。

保育器はお母さんの胎内のような役割

――NICUに入院する赤ちゃんたちは保育器で診療されていますが、保育器にはどのような役割があるのでしょうか?

豊島 お母さんのおなかの中で、赤ちゃんの体の機能が成熟するのは妊娠36週ごろと言われます。早産となり体重1500g未満で生まれる赤ちゃんたちは、まだ外の環境に適応できるような体の準備ができていません。内臓や血管だけでなく皮膚も薄いために、自分で体温調整ができません。未成熟な皮膚から水分も蒸発しやすい状態です。

保育器は、お母さんのおなかの中のように、赤ちゃんを周囲の環境から守る役割を果たすものです。温度と湿度をコントロールし、赤ちゃんの体温をおよそ36度に保つことができます。感染対策の意味もあります。妊娠週数で数えると34週くらいまでは閉鎖型の保育器から出られる

ことが多いです。

保育器に入っている赤ちゃんは、自分で呼吸が難しい場合には人工呼吸器で呼吸管理をします。さらに、血圧や心拍、血中酸素濃度などをモニターで確認しています。小さく生まれた赤ちゃんは具合が悪くなっても自分の言葉で伝えることができないので、このような保育器や医療機器で赤ちゃんの健康管理をしています。

低出生体重児のカンガルーケア

――保育器に入っている赤ちゃんは家族とどんなふうに触れ合うのでしょうか。

豊島 以前は、人工呼吸器などがはずれて閉鎖型の保育器を出られるくらいまで赤ちゃんの状態が安定してから、家族とのカンガルーケア(親子が直接肌を触れ合って抱っこすること)などをしていました。家族はそのような状態になるまで1カ月半〜2カ月くらいの間、生まれた赤ちゃんを抱っこすることができなかったんです。赤ちゃんのそばにいるけれど、自分の赤ちゃんを保育器越しで見ることしかできない、それは、赤ちゃんにとっても家族にとっても大きなストレスだと考えていました。

そこで神奈川こどもでは、脳室内出血などの合併症のリスクが下がったと判断でき、赤ちゃんの状態が落ち着いていれば、生後2週間くらいから家族とのカンガルーケアを実施するようになりました。保育器から出ても、赤ちゃんとお母さんやお父さんの肌が触れ合うと、赤ちゃんの体温が下がらないことがわかっています。カンガルーケア中の赤ちゃんは、呼吸状態が安定することも多く、感染予防や死亡率の低下などの効果があるという報告もあります。赤ちゃんがまだ人工呼吸器をつけているときから、家族とスタッフで保育器から家族の胸の上への移動の練習をしたあとに、カンガルーケアをしています。

――生後2週間で呼吸器をつけていても、赤ちゃんを抱っこできるんですね。

豊島 日本各地のNICUでは安全面を重視して、人工呼吸器などがはずれてからのカンガルーケアが主流です。人工呼吸器管理しながらのカンガルーケアを行うことを心配しているNICUも多いかもしれません。

私たちのスタッフがスウェーデンのNICUに見学に行ったときには、1000 g未満で生まれた赤ちゃんでも生後5日目からカンガルーケアをしていたそうです。親子で一緒の時間を過ごし、スキンシップをすることが赤ちゃんの状態の安定や、成長にいい影響があると考えられています。もともとカンガルーケアの考え方は、1970年代に南米の国で保育器不足の対策から生まれ、救命率が向上したことから注目された経緯があります。

もちろん、赤ちゃんの状態や家族の心理面に十分に配慮して、保育器と家族の胸の間の移動を家族とスタッフでしっかりシミュレーションして行う必要があります。その上で、赤ちゃんと家族が直接肌を触れ合うことで、親子のきずなを深めるものになるとも感じています。

お話・監修/豊島勝昭先生 写真提供/ブログ「がんばれ!小さき生命たちよ Ver.2」 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

赤ちゃんがNICUに入院すると、家族と離れた状態になるからこそ、面会時間で十分に親子の絆を深めること、そのためのカンガルーケアなどのスキンシップが大切だと感じました。

●記事の内容は2024年6月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い