娘のために情報を求めて動き出した母、たった一人だった活動が波及し大きな成果に【バイン症候群・体験談】

0歳のときから発達の遅れが見られ、2歳のときに「HNRNPH2疾患」、通称「バイン症候群」と診断された鈴木希ちゃん(現在4歳)。遺伝子の突然変異が原因で、世界でも2016年に初めて報告された超希少疾患です。診断がおりてからというもの、母親の歌織さんはインスタ発信をしたり、「HNRNP疾患」の患者家族会を主催したりと、積極的に発信。

前回は診断に至るまでの経緯や歌織さんの気持ちについてお話を聞きましたが、2回目の今回は、現在ののんちゃんの様子と、診断後にアメリカの患者会とつながり日本での患者会設立に至るまでの経緯、渡米などのお話を聞きました。

インクルーシブのこども園に入園したのんちゃん。運動会にも参加!

――2歳の終わりごろにようやく超希少疾患であると診断されたのんちゃんですが、ふだんは保育園に通っているそうですね?

歌織さん(以下敬称略) はい。障害の有無に関わらず、ともに育ち合うインクルーシブ保育をうたうこども園に2歳から通園しています。見学したときに園長先生からすごく熱意を感じて、そこに決めたのですが、通っている子どもたちも本当に素晴らしくて。とくに昨年の運動会はとても感動しました。3歳以降はクラスが異年齢の縦割りクラスになっていて、クラス対抗のリレー種目があったんです。

のんちゃんは今もそうですが、ずりばいで動くことができても、歩くことはできません。なので、クラスの年長さんが主導してみんなで「のんちゃんはどうする?」と話し合ったそうです。すると「のんちゃんも参加したいと思う!」という話になったらしく…。

結局、子どもたちが相談して、のんちゃんが乗るダンボールの乗り物を作って、それに紐をつけて年長さんが引っ張りつつ、後ろからも押す形となりました。のんちゃんはその乗り物に乗りながらバトンを渡すことになったんです。これもなかなか難しかったんですけど、「ここがのんちゃんの頑張りどころだ!」とみんなが言ってくれて。ほかのクラスにはハンデをもらわないと、負けてしまうので、そのハンデも年長さんが話をつけに行き、最初はハンデを多くもらいすぎて、またそれを調整して…という工程を踏んだらしいです。

――すごい子どもたちですね!

歌織 はい。この子たち、いい管理職になるだろうなーなんて思いました(笑)! 普段も大阪という地域柄か、みんなフランクに声をかけてくれますし、園に行くと、ほかの子どもたちが「のんちゃん!」と駆け寄って、娘をぎゅーっとしてくれる。その姿を見ると、とても癒やされますし、うれしいですね。

診断がついてすぐは自ら論文検索するものの、その情報に大きなショックを受けた

――のんちゃんが超希少疾患であると判明してから、やがて患者会を立ち上げ、現在活動中の歌織さんですが、大変な道のりだったと思います。ここまでの経緯を教えてください。

歌織 まず、私自身が製薬会社に勤めていることを生かし、診断を受けた当日に家で「HNRNPH2疾患」の論文を調べました。検索すると、該当する論文が出てきて、80%ぐらいの患者さんが喋(しゃべ)ることができていない事実を知ったんです。すごくショックで、論文を読みながら、泣けてきましたね。

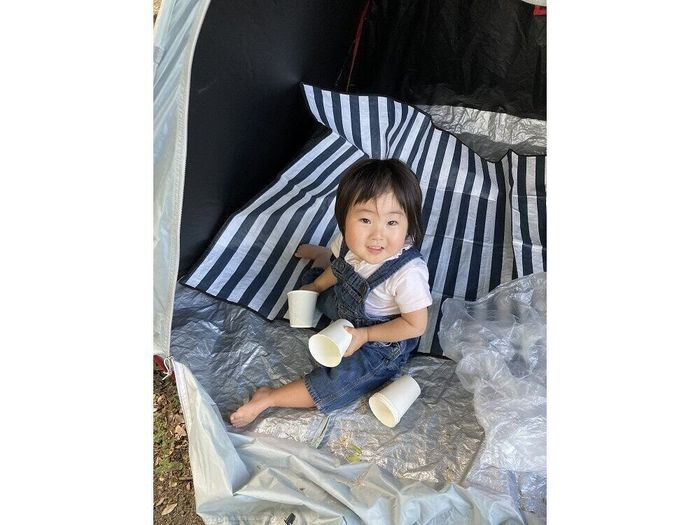

だから、ちょっとやめようと思って、いったん論文検索をすることから離れました。週末はちょうどキャンプに行く予定だったので、焚き火を見ながら、ショックを癒やしていたことを覚えています。

そこから、その翌週くらいにインスタでたまたま#HNRNP H2で検索したんです。すると、同じ疾患のある海外の患者さんに関する投稿が出てきて、さらに海外の患者会であるYBRP(Yellow Brick Road Project)のアカウントが見つかりました。インスタに公式サイトが載っていたので、アクセスしてみると、そこには役立つ情報がたくさん載っていて驚いたんです。

すぐに代表の方にメールすると、返信が来て、Facebookのコミュニティがあることを教えてもらい、入ることに。サイトに掲載されていたマップには、日本やその周辺は真っ白で、日本には患者がいないのかなと思っていましたが、実際に初めての日本人患者だったようで歓迎を受けました。

海外の患者会とつながり、自らもインスタで発信!

――海外の患者会とつながったことで、救われた部分が大きかったですか?

歌織 そうですね。これまで知ることのできた情報は「うちの子にはほとんど当てはまらないけど、一応参考にする」という程度のものばかりだったんです。それがYBRPのサイトに載っていたことは、ほぼすべてわが子に向けた情報でした。ケアをどうしていくかとか、今後はどうなるかとか、用語の説明だとかが全部書いてあったんです。さらに治療薬が現在開発中との記載があり、それも希望となりました。

――自らインスタ発信されるようになったのも、海外の患者会とつながった経験が影響していますか?

歌織 はい。海外の患者会からは「HNRNPH2疾患(バイン症候群)」の患者はのんちゃんが日本人で1人かもと言われたんですが、「確かに患者は多くはないかもしれないけど、もしいたとしたら、私みたいにここ(海外の患者会情報)までたどり着けないのでは?」と思いました。言語の壁もありますし…。なので、日本語で情報発信しようと。「同じ病気の方、誰かほかにいませんか?」という気持ちでインスタ発信を始めたんです。

インスタを選んだのは、私がインスタで検索したときに、外国人のお子さんの写真や動画がわーっと出てきて、 それがすごくいきいきした表情に見えたから。

論文に載っていた症例写真とは随分違う印象を受けました。当たり前かもしれませんが、やっぱりちゃんと存在しているんだ、生きて生活していて、しかも結構楽しそうだと、すごくポジティブにとらえることができたんです。なので、私もインスタでの発信を選びました。

ほかにもYBRPとつながったことで、のんちゃんの言語聴覚療法を始めました。もともと論文でスピーチセラピーが推奨されていることはわかったのですが、実際、どんな方法かは論文ではよくわからずで…。それがYBRPのコミュニティで聞くと、いろいろな体験談を皆さんが教えてくれました。もちろん、中には結果が出ない子もいましたが「話せなかったとしてもコミュニケーションのベースになる。今はipadなどを使ったコミュニケーションなどもできるしね」と言われて、これはやろうと。現在、訪問ST(言語聴覚士)のサービスを利用しています。

日本で患者会を立ち上げ、ほかの患者とつながりができる

――歌織さんは日本の患者会も主催していますね。立ち上げたときの経緯を教えてください。

歌織 最初は私1人だったので、すぐに患者会となったわけではないんです。JPA(一般社団法人日本難病・疾病団体協議会)という大規模な患者会組織があるのですが、知りあった別の希少疾患のご家族の方から、JPAが希少疾患交流サイトをオープン予定で、同じ疾患で横につながるためのインスタやFacebookの掲載を募集しているよと、話を聞きました。

いい機会なので「HNRNPH2疾患患者会準備室」という名前をつけ、インスタとfacebookを登録することに。会の目的として疾患の認知度をあげようと初めて学会で出展ブースを設けることなどにも挑戦しました。私のそうした活動を知った医療側のサポートもあり、少しずつほかの「HNRNP疾患」の患者さんとのつながりができてきました。

そうしたときにお世話になっている大阪母子医療センターの遺伝カウンセラー®・西村さんが「本邦での患者会設立を目指すバイン症候群の1家系について」というタイトルで、学会発表を行うこととなり、正式に患者会を名乗って設立。公式サイトも用意し、学会ではブース出展をしました。最近は初めて大規模ミーティングを行いましたが、おかげでさらにたくさんの患者さんとつながることができました。

――患者会に参加しているのは、みなさん同じHNRNPH2疾患(バイン症候群)の患者さんですか?

歌織 いえ、HNRNPファミリーという遺伝子に変異があることは共通していますが、その中でタイプがいくつかに分かれるので、別の疾患の方が多いです。ただ、原因が近い疾患なので、症状も似ているんです。

ちなみに先につながったアメリカのYBRPは、HNRNPH2遺伝子に変異が起きた疾患という同じ疾患の方が集まっています。

渡米し、ほかの同疾患の子どもたちや家族と交流を深める

――昨年はアメリカに行って、YBRPの方と交流を深めたそうですね。

歌織 そうですね。渡米した目的は、HNRNPH2(バイン症候群)のレジストリ研究の参加です。治療薬の開発がアメリカでは進んでいるのですが、その話を聞いたときにこのままでは絶対日本に入ってこないと、これまでの仕事の経験から感じました。日本は薬の承認がとても難しいのです。また、私個人がその研究を日本に持ってくるのはなかなか難しいのでこちらから行こうと!

また、普段交流しているアメリカのメンバーに会いに行く目的もあり、初めて患者の子どもたちにも会えました。のんちゃんはいちばん年下でしたが、20代後半の大人の方もいました。話せる子、歩ける子もいたし、ipadでコミュニケーションをとっている子も。もちろん、症状にはばらつきがあってそのまま参考にはできませんが、生(なま)の話を見聞きできたのが、とてもうれしかったし、楽しかったです。

ほかにもアメリカには家族で行ったので、観光しました。ちょうどコロナ明けの、海外旅行解禁のタイミングだったので、フロリダのディズニーワールドに行って、羽を伸ばしました。実は今年もアメリカに行く予定。今度はHNRNPH2の患者会であるYBRPとそのほかのHNRNPタイプの疾患の患者会であるHNRNPファミリー財団との合同の会議に参加してきます。

のんちゃんのことはファーストプライオリティ。だから行動できる

――診断がおりてからというもの、歌織さんはすごく精力的に活動されていますね。フルで働いているのに、行動力が素晴らしいです。

歌織 普段はズボラなところもあります。だけど、子どもたちのことは人生のファーストプライオリティなので、とにかくできることから進めています。

2022年4月の職場復帰以降は仕事と両立しながらです。今は週に2回、ST(言語聴覚療法)とPT(理学療法)があるので、どうしても仕事に費やす時間は限られます。仕事がフレックスタイム制なので、夫も私も中抜けして対応しています。疲れてしんどいとか、もう無理!とか思うこともありますが、仕事を辞めたいと思ったことは一度もありません。むしろ、患者会活動とは非常に社会的な活動なので、社会の一員として仕事することで身につくスキルはとても役に立ちます。これからも両方とも続けていきたいと考えています。

遺伝カウンセラー/西村夕美子さんからメッセージ

のんちゃんが遺伝子の検査でバイン症候群と確定診断されてから3カ月後には、鈴木さんはすでに日本で患者会設立に向けて精力的に活動されていましたね。その行動力と強い思いに触れ、私自身も認定遺伝カウンセラー®として大変刺激を受けています。今年の6月には初めての患者会ミーティングも開催され、多くのHNRNP疾患の患者ご家族との対面がかないました。鈴木さんの活動が着実に花開いていると感じます。

お話・写真提供/鈴木歌織さん 取材協力/西村夕美子さん(大阪母子医療センター 認定遺伝カウンセラー®) 取材・文/江原めぐみ、たまひよONLINE編集部

ほかにも障害児の福祉サービスの所得制限撤廃についても発信している歌織さん。こうしたパワフルな活動のベースには「子どもが安心して生きていける、誰もが安心して活躍し、その人らしく生きていける、格差がなく多様性のある社会になってほしい」。そんな思いがあると最後に教えてくれました。歌織さんの望む社会はきっとだれもが心地よく暮らせる社会ですね。1人の地道な行動が波及して大きな結果につながる…それを目の当たりにした今回の取材でした。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

鈴木歌織さん(すずきかおり)

PROFILE

第ニ子の希ちゃんが2歳のときに超希少疾患の「HNRNPH2疾患(通称 バイン症候群)」と診断されたことを機に、「HNRNP疾患患者家族会」を立ち上げ、活動している。製薬会社勤務のワーキングマザーでもある。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い