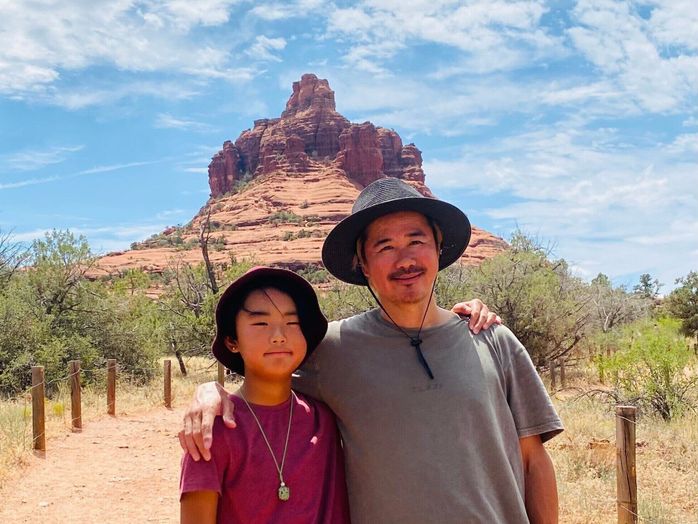

俳優・鈴木一真、11歳長男の発達障害を公表。渡米まもなく、1歳の息子から言葉と笑顔が消えた・・・。家族の10年間の道のり

国内外のドラマや映画で活躍する、俳優・鈴木一真さん。10年前、ちょうど1歳の誕生日を迎えた息子さんを連れて、家族3人でアメリカ・ロサンゼルスへ渡り、現在は日本とアメリカを行き来しながら、俳優として数々の作品に向き合っています。そして2025年、渡米から10年の節目に、自身のインスタグラムで、息子さんが発達障害であることを公表。今回は、診断がおりた当時の気持ちや、家族で取り組んだセラピーのこと、また、発達障害に対するアメリカの体制や日本との違いについて聞きました。

全2回インタビューの前編です。

いつからか言葉を発しない、無表情になってしまった息子がとにかく心配だった・・・

――息子さんが発達障害と診断されたころのことを教えてください。成長の中で、いつごろから気になる症状があったのでしょうか。

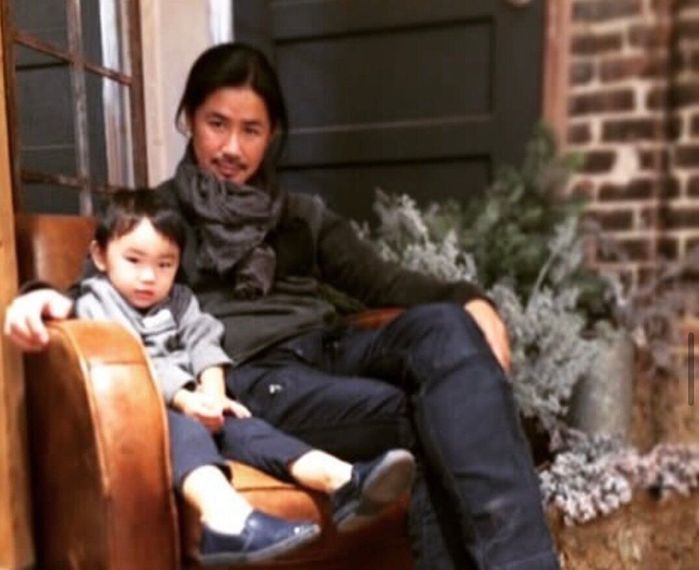

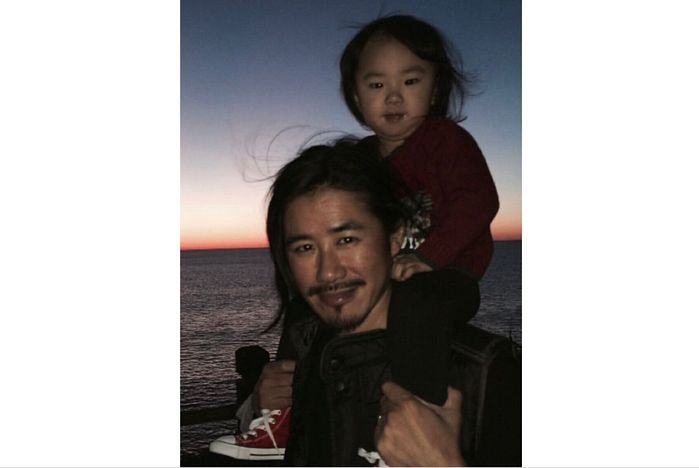

鈴木さん(以下敬称略) 1歳半ぐらいまでは、順調に成長していました。「ママ」とか「マンマ」と言葉も発していたんです。でもいつからか気づいたら、言葉を何もしゃべらなくなって、すごく笑う子だったのに無表情になっていたんです。それに以前はあまり泣く子ではなかったんですけど、突然爆発したかのように、かんしゃくを起こして泣くようになってしまって・・・。それが、渡米まもなくのころで、環境の変化もあるのかなとは思いながらすごく心配していました。

当時、私たち家族のまわりに、先輩ママ、パパさんがけっこういらっしゃって、そのことを相談したりしていたんです。すると、「心配しなくてもいいよ」とか「男の子だからしゃべるのが遅いんだよ」「きょうだいがいないから、成長もゆっくりなんじゃない?」などと言われるばかりで、自分たちも状況を軽くとらえてしまっていました。今振り返ると、自分に不安な気持ちがあるなら、一刻も早く病院に連れて行くべきだったなと思います。

――ほかの子どもとの違いを感じることもありましたか?

鈴木 当時は、幼稚園(プリスクール)に通っていました。園では、お姉ちゃんたちにすごくかわいがられていて、言葉をしゃべることができなくても、とくに困った様子はなかったんです。クレーン現象といって、欲しいものがあるとだれかの手を無言で引っ張っていき、「あれ取って」と行動で主張する自閉症スペクトラム(以下、ASD)特有の行動があるのですが、それをお姉ちゃんたちにやっていたようでした。

その行動がクレーン現象だったと理解したのは、もう少し後からです。そのときは、お姉ちゃんたちにかわいがられて、本人も楽しんでいるものだと思っていました。

ただある日、プリスクールの先生から、「ASDの可能性があるから、診断を受けてみたら?」と言われたんです。たとえば、サークルタイムと呼ばれる共同作業の時間になると、かんしゃくを起こして泣き叫んだり、ミニカーで遊ぶときにミニカーを走らせて遊ぶのではなくて、規則正しく並べたりするんです。車のベビーシートに座らせてベルトをつけるのに暴れて45分かかったことも。あとは、目を合わせないなどの症状もありました。

――それがきっかけで、病院を受診したのですか?

鈴木 まず、リージョナルセンターと呼ばれる、発達障害やASDをもつ人々とその家族を支援するための公的機関に出向きました。そこで、息子がおもちゃを使ってどういう動きをするのかなどをドクターに診てもらったら、すぐに診断が出ました。なんとそこから2週間後には、セラピーを受けることができたんです。

――受診から診断、そしてセラピーを受けるまでがすごく早いですね。

鈴木 12月中旬にASDの診断が下って、翌年の1月2日にはセラピーが始まりました。アメリカではクリスマスはとても大切なイベントですが、三が日はそこまで重視していないので、お正月にもセラピーがあるんですよ。最初は1月2日と聞いて、驚きましたけど(笑)

ロサンゼルスでは、発達障害の子どもに対して、3歳までにできる限りのことをやるというのが市の方針なんです。それで、セラピーと並行して、リージョナルセンターから特別クラスがある幼稚園のリストをもらい、そこから幼稚園も選びました。

リストには何十校もの幼稚園があり、僕たちは全部見てまわりました。最後の最後で、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の特別クラスを見学して、そこに入ることに決めたんです。

決め手になったのは、親がマジックミラー越しに、子どもたちの授業の様子を見ることができることです。自分たちがいないときの子どもたちの様子がわかるので、親たちもそれを楽しんでいるようでした。クラスメイトはASDの子だけではなく、頭がよくて優等生のダウン症の子や、クラスのムードメーカーで明るい耳の無い子、著しく体の成長が遅れている赤ちゃんのような子など、人種や症状もさまざまでした。

そのマジックミラーの部屋では、どの親もセラピストの先生たちのノウハウを必死に学び、情報交換をし、お互いの子をほめ合い、応援し合う。そんな特別な空間が広がっていました。

親も一緒にセラピーを受けて、根気強くトレーニング。できたときの喜びは大きかった!

――セラピーでは、どんなことをしていたんですか?

鈴木 2歳のときは、スピーチセラピーを週に2日していました。このセラピーは、手話を覚えるところから始まります。そしてどのセラピーも、おもちゃを使うなど遊びを通して行われます。ただ、それもなかなか難しく、「もっと」という手話が最初は全然できなくて、かんしゃくを起こすこともしばしばありました。できるようになったときは、うれしすぎて叫んじゃいましたね(笑)

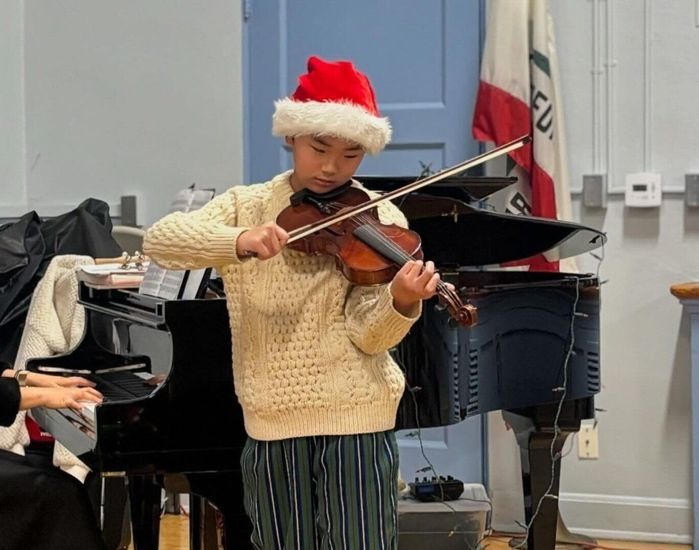

就学後は「IEP」と呼ばれる個別教育プログラムにより、障害のある子どもが適切な教育を受けられるように作成される個別支援計画を受けました。それにより、学校でもスピーチセラピーとオキュペーショナルセラピー(作業療法)を受けていました。

年に1度行われるIEPミーティングで、セラピストの先生から、息子の絵がすごいという報告を受けたんです。同じ歳ぐらいの子が紙に大きく顔を描くところを、息子は顔と体のバランスを考え、指を5本描き、ちゃんと頭が首の上にのっていて、そのうえ、服と冠で装飾している!と、興奮気味に説明してくれました。これを機に、スケッチブックを息子に渡したんです。

スピーチセラピーを受けてからは、私たちも手話を覚えて、息子とは手話で話をするようになりました。ただ、話がなかなかうまく伝わらないと、かんしゃくを起こすこともありましたね。

――親もそのテクニックを学ぶことが義務づけられている場合もあるそうです。具体的にはどのようなことを学ぶのですか?

鈴木 親も一緒に受けなくてはいけないセラピーがあるんです。僕自身もそれはやりたいと思っていて、できる限り参加していました。

たとえば、トイレトレーニングもそのひとつです。息子は5歳までおむつをしていたのですが、息子にとっておむつを取るというのはとにかく大変でした。5分おきにトイレに連れて行って、できたらほめるというのを日々やるんです。でも、300回に1回ぐらいしか成功しないので、それだけで、日々疲れてしまうことも。おしっこは、わりとすぐにできるようにはなったんですけど、うんちはなかなかできなかったですね。

うんちが成功したときは本当にうれしくて、思わず写真を撮っちゃったぐらいでした(笑)

あとは、ASDの子が苦手なのが、“切り替え”です。遊んでいる最中に、「ごはんだよ、遊びを終わらせてね」と言われて急に中断することなどです。そこで、1時間前から、次の予定を教えて、だんだんとリマインドを短くしていきます。「あと何分でごはんだよ」と伝えることもしていました。

また、何かをやらせなきゃいけないときに、ただ「やりなさい!」と言うのではなくて、「こっちとこっち、どっちをやる?」と2択にするんです。もうその時点で、やらないという選択肢を与えないのと、2択から自分で選ばせることでスムーズに動いてくれるんです。これは心理学に基づいているので、どんな子にもおすすめの方法なんです。こういったテクニックなどをセラピーで教えてもらいました。

これらのセラピーは、すごく根気が必要でしたので、夫婦で分担してやっていました。僕も、オーディションがあったり、英語を習っていたりと忙しかったのですが、なるべくセラピーは参加していました。

普通クラスに放り込まれて、急激に話すのが上手に!ただ、年齢とともに新たな悩みも・・・

――成長の大きな変化を感じたような時期はありましたか。

鈴木 息子が成長したなと、何段階かで感じたことがありました。

あるとき、急に話が上手になった時期がありました。それが、地元の小学校の特別クラスに通っていた1年生のときです。息子の特別クラスの子はみんな、しゃべることはできないので、どうして話せるようになったのかな?と思ったら、朝礼が終わったあとに、息子は普通クラスに放り込まれていたらしくて(笑)。その先生がすごく親身になってくれて、息子が人気者になるように仕向けてくれました。みんなが、息子が得意な絵を見たいとか、そういうムードを作ってくれたんです。

アメリカは移民が多いということもあり、公用語である英語を話せないことが珍しくはないので、そういう点で、変な目で見られることもなかったのかもしれません。このような環境にいられたことで、しゃべることが上手になっていきました。

その後は、何回か転校したんですけど、今通っている学校では、友だち関係で少し不安に思う部分があって、「前の学校に戻ろうか?」と息子に提案したんです。そうしたら、「新しい友だちを作るよ!」と言い続けたので、それを信じることにしました。

そんなある日、学校の先生が、ナッツアレルギーのある息子にナッツを誤ってあげてしまって、救急車でER(救急外来)に運ばれて大事件になってしまったんです。しかし幸か不幸か、それがきっかけになって、たくさんの子が息子を心配してくれて、助けてくれたり遊んでくれるようになり、いい友だちが一気にできました。

それでも、まだまだ悩むこともたくさんあります。先日、友だちに「3メートルの穴を掘ったら、お金持ちになれるんだって!」といたずらで言われ、それを真に受けた息子は、一生懸命に穴を掘っていたらしいんです。穴を掘るならまだ冗談になるかもしれませんが、もしそれが、「がけから飛び降りたら・・・」なんて言われていたら、命にかかわることになりかねません。

息子なりに成長はしていますけど、物事を純粋に受け止めてしまい、そういう、ちょっと意地悪な言葉などに対応できないところはあるので、油断はできないなと思いました。

診断からセラピーまでのスピーディーさや、ASDに対する考え方の違いを感じる

――日本のディズニーランドに家族で遊びに行かれた際に、息子さんと同じような発達障害の子どもを持つ親子に遭遇したそうですね。

鈴木 ASDの息子は、アトラクションの長い列に並ぶということが難しいんです。突然、列から飛び出して走り出してしまったり、やっと乗れたアトラクションでも、「もう一度乗りたい」と言って、出口からまた中に逆戻りしてしまったり。かんしゃくを起こしてしまうこともありました。

カリフォルニアのディズニーランドでは、長時間並ぶのが困難な場合に、列とは別の場所で待機できる「ディスアビリティアクセスサービス」というのが利用できたんです。でも、以前、友だち家族と日本のディズニーランドに行ったときには、そのサービスがなかったので、友だち家族とは別行動を取らざるを得なかったのです。でも今回、日本のディズニーランドに問い合わせたところ、数年前から「ディスアビリティアクセスサービス」が利用できることになったと聞いて、一時帰国のときに家族で遊びに行ってきました。

そんな中で、アトラクションで列を待っていたときに、ある家族が目に留まりました。お母さんが3歳ぐらいの子をずっと抱っこしているのを見て、息子が小さいときのことを思い出しました。その子は手を離したら、すぐにどこかに行っちゃいそうな様子だったので。

その子が乗り物に乗り終わったあと、「ここから離れたくない!」という感じで、言葉にできない声をあげてパニックになってしまったんです。それに対して、その子のお父さんがキレてどなっていました。その様子を見ていて、お父さんは子どもやお母さんを助けるべきなんじゃないかとか、きちんと診断してもらっているのかなとか、なんだか悶々としてしまいました。

――発達障害に関して、アメリカと日本での違いを感じることはありましたか?

鈴木 日本の事情にあまり詳しくないのですが、アメリカで療育を受けていた日本人ファミリーが、日本に帰国をした際に診断を受けるまで、そして診断結果が出るまでにすごく時間がかかり、さらにすぐにセラピーを受けることもできずに、結果的にアメリカに戻ってきたというケースを何例か聞いたことがあります。

セラピーを受けるのは、早ければ早いほどいいことなので、アメリカではその体制が整っているのを感じます。日本の現状を詳しくは知らないですが、こういう実例を耳にすると、アメリカほど整っていないのかなと。

――保護者としては、受診をするのにも勇気がいることだと思うのですが、そのあたりはどう思いますか?

鈴木 日本の社会って、みんなと同じことができないとダメっていうのが大前提じゃないですか。たとえば、息子に日本の便利な公共交通機関を体験してほしいと思って、きっぷを息子に持たせて電車に乗ったことがあったんですが、自動改札に慣れていない息子は、自動改札口付近でモタモタしてしまったんです。そうしたら、「早くしろよ!」とどなられたことがあって。

さらに電車内での息子は、電車のガタガタいう音や、電車がすれ違うときのすさまじい振動と騒音に、耳をふさいで苦しそうにしていました。バランスよく立っていることも難しい様子でしたが、見た目に障害者とわからないので、席をゆずってくれる人もいません。それで、日本滞在中は歩きか車で移動しなければいけませんでした。

このようなことがあり、もう電車に乗りたくないと思ったし、なんだかちょっと余裕がないのかなという印象を受けました。ただ、日本は分刻みでみなさん動いていて、アメリカのように多少の遅刻はOKという社会ではないじゃないですか。そこはしかたがないのかなと思うんですけどね。

アメリカだと、「息子は、ASDなんだよ」と言うと、「そうなんだ、僕もだよ」とか「家族がそうだよ」とか、診断を受けている人も多くて、頑張っていることを理解してもらいやすいんです。でも日本だと、診断を受けること自体があまりよく思われないような雰囲気があるように感じます。

アメリカでは、みんなと一緒じゃなきゃダメということではなくて、みんなそれぞれいろいろなバックボーンの国からやってきて成り立っているので、何か不都合があれば、みんな声を上げるんですよ。俳優ですら、ストライキをするような国なので。

障害者に対する制度にしても、過去に、すごく一生懸命に戦ってきてくれた人たちがいたんだろうなと思いますね。

――発達障害を個性や特性ととらえるという考え方もありますが、鈴木さんはどう思われますか?

鈴木 たとえば、息子が駐車場で車から降りて、車道に向かってダッシュしてしまうことは、絶対に個性ではないですし、がけから飛び降りろと言われて飛び降りたら、それも個性ではないですよね。

個性と言われると、前向きな捉え方ですが少し違和感を覚えますし、障害と言われてしまうと、それは嫌だなと感じてしまいます。ちょっと複雑な心境なんですよね。ちょうどいい言葉があったらいいんですけどね。

個性だと言って放っておかれるのも困るし、助け舟を出してほしいなというときもあります。親としては、発達障害についてもっと多くの人たちに広く知っていてほしいなという思いが強いです。

お話・写真提供/鈴木一真さん 取材・文/内田あり(都恋堂)、たまひよONLINE編集部

渡米まもなくして、発語がなくなり、表情も乏しくなっていったという息子さん。その症状は、後から考えればASDの症状に当てはまっていたと鈴木さんは言います。そしてアメリカでは、受診から診断、セラピー開始までがとにかくスピーディー。こうして、家族で根気よくセラピーを受け続けたおかげで、息子さんも少しずつ成長しています。そこには、アメリカらしい個人を尊重する考え方や、ASDに対する偏見の少なさも影響があるのかもしれません。

後編では、発達障害を公表しようと思ったきっかけや、息子さんが誕生してからの鈴木さん自身の生き方や考え方の変化について聞きました。

鈴木一真さん(すずきかずま)

PROFILE

1968年生まれ。1987年よりモデルとして東京、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークなどで世界的に活躍。1995年の役者デビュー以来、個性派俳優として数多の作品に出演。2010年、一般女性と結婚し、2014年には第1子となる男の子が誕生。2015年、文化庁新進芸術家海外研修制度を機にロサンゼルスを拠点に。2025年、30年所属した株式会社ホリプロを離れ、フリーとしての活動を開始する。現在、コリン・ファレル主演のApple TV+「シュガー」などに出演中。また、ハリウッドで撮り終えた長編映画の公開も控えている。

●記事の内容は2025年8月の情報で、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い