梅雨時季、食中毒を防ぐ注目の衛生管理法HACCP流とは?~離乳食で使えるテク12

Tay Jnr/gettyimages

「HACCP(ハサップ)」という言葉を聞いたことはありますか? HACCPは、アメリカのNASAでの宇宙食作りから始まった食品の衛生管理法のことで、「危害の発生を先に排除して衛生を保つ」という考え方に基づいています。

近年、世界中で取り入れられるようになってきたこの方法。このHACCPのコーディネーターの資格を有する栄養士若宮寿子先生に、離乳食作りの衛生面で注意すべき点を聞きました。

関連:赤ちゃんをぜんそくやアトピー性皮膚炎などのアレルギーから守る!ダニ対策

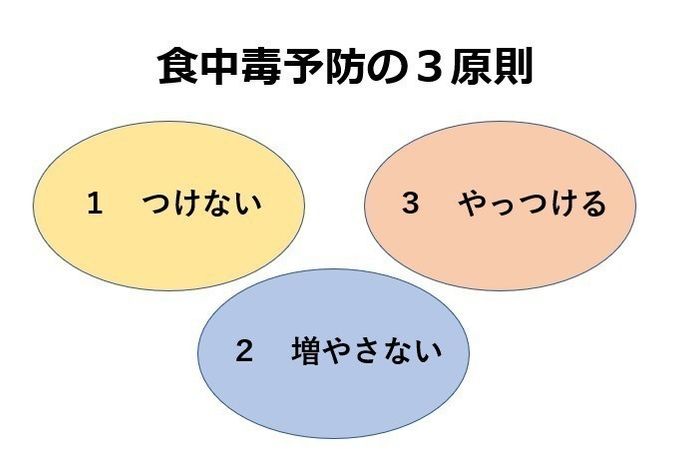

食中毒予防の3大原則は「つけない、増やさない、やっつける」

赤ちゃんの胃腸は細菌に弱く、とてもデリケート。離乳食を作るときは、普段の食事作りのときよりも衛生管理に気を配って、食中毒を防ぎたいもの。HACCPの考え方に基づいて、離乳食作りで注意したほうがいいのはどんなことでしょうか?

「大事なのは、調理する場に食中毒の原因となる細菌を持ち込まない(つけない)こと。そのためには、買い物のときから、場面が変わるごとに気を配る必要があります」(若宮先生・以下同)

食品には、菌が付着しているかもしれないと考える

「食材には、食中毒の原因となる細菌がついていることがあります。だから、野菜はよく洗ったり、肉や魚はしっかりと加熱する必要があるのですが、まずは家庭のキッチンに細菌を持ち込まないようにすることが先決。

生鮮食品は新鮮なものを選び、消費期限・賞味期限のあるものは、日付を確認するのはもちろんのこと、そのほかにも次の3つを心がけましょう」

1.スーパーのかごの中で、肉や魚のパックからもれている水分(ドリップ)が野菜について、菌が移ってしまうことが。かごに入れるときは、重なり合わないように注意して入れる。

2.冷凍や冷蔵の必要がある食品は、買い物の最後に購入し、寄り道をせずにまっすぐ帰宅する。

3.購入した食品は、肉や魚の水分がもれないように、ビニール袋などにそれぞれ分けて入れて持ち帰る。家に着いたら、ビニール袋のまま、すぐに冷蔵庫に保管する。

布タオルやスポンジのかわりにペーパータオルを

「調理をする前と後に、必ず手指を洗いましょう。石けんを使って、手首、手の指の間まできれいに洗ったあと、流水でしっかりと洗い流します。

調理途中で生の肉や魚を取り扱ったあとも、手を洗う習慣をつけましょう。手をふくタオルは、毎日取り変えて清潔に保って。布タオルの代わりに、使い捨てできるペーパータオルを使うとより安心です。

調理する際は、食材についているかもしれない菌を落とすために、野菜はよく洗って水けをきります。魚は流水でさっと洗ったあと、水分をふきとります。肉は洗わず、ドリップをふきとります。そして、調理中には、次の4つに気をつけましょう」

1.まな板は、「肉・魚用」と「野菜用」とに使い分けて。1枚のまな板を使い回すなら、野菜→肉→魚の順で切ることで、肉や魚についていた菌が野菜に移ることを防げる。

2.まな板は使い終わったら、その都度洗って熱湯消毒をすると、菌の付着が防げる。

3.スポンジを介して菌が移ることがあるので、肉や魚を切った包丁、まな板を洗うときは、スポンジに食器洗い洗剤をつけるのではなく、ぬらしたペーパータオルに洗剤をつけて洗い、洗い終わったらその都度捨てる。

4.洗ったまな板や包丁は、熱湯消毒をして自然乾燥させる。

しっかり加熱することで、菌は死滅する

「食材に万が一、菌が付着していても、しっかり加熱して調理すれば、菌は死滅します。目安は、『食材の中心部の温度が75度の状態で1分以上加熱すること』と言いますが、いちいち温度を確かめるのは面倒ですよね。離乳食は、赤ちゃんが食べやすいように、くったりとやわらかくなるまで加熱するので、しっかりと中心部まで火は通っています。

生で食べさせることの多い果物も、食中毒が気になる季節は加熱したほうが安心です」

冷凍ストックは1~2週間以内に食べきる

「離乳食は、作り置きはせずにその都度作ることが基本です。ただ、下ごしらえに手間がかかる上、少量なので、冷凍ストックを上手に活用しましょう。冷凍ストックを作るとは、次の5つに注意しましょう」

1.食材は新鮮なものを選び、その日のうちに調理する。

2.調理途中で中断して室温に放置すると、菌が食品についたり、増えたりする危険性があるので注意。中断するときは冷蔵庫に保管し、再度調理するときはしっかり加熱をすることを忘れずに。

3.冷凍するときは、しっかり粗熱をとってから。

4.冷凍保存の期間は、1~2週間。早めに食べきるようにして。

5.解凍するときは自然解凍させると雑菌繁殖の原因になるので、必ず再加熱すること。

関連:【超基本】離乳食作りがラクになる!「フリージング」テク

食中毒は衛生管理をしっかりすることで防ぐことができます。HACCP流衛生管理法を身に着けておけば、それが「転ばぬ先の杖」となり、赤ちゃんを食中毒から守ってくれます。思い立ったときが始めどきですので、今日からキッチンの衛生状態を見直してみましょう。(取材・文/白鳥紀久子、ひよこクラブ編集部)

■監修:若宮寿子先生

栄養士・料理研究家・HACCPコーディネーター。企業やレストランのフードコンサルタント、メニュー提案、衛生指導を行いながら、農水省食育レシピ監修、テレビや「たまごクラブ」「ひよこクラブ」などでもレシピを紹介されています。生活習慣病、食育分野の講師としても活動中。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い