妊産婦さんの命を守った「能登の奇跡」。地震発生直後、「赤ちゃんを守らなければ」と私は新生児室に走った【産婦人科医・新井隆成】

2024年1月1日に発生した能登半島地震。心が痛む甚大な被害が伝えられました。そのなか、地震直後に石川県七尾市の恵寿総合病院で赤ちゃんが誕生したという、あたたかいニュースも伝えられました。

自らも被災しながら、復興半ばの今もなお、妊産婦さんに寄り添い、命を守り続けている同病院。

震災時どのようなことがなされ、何が活かされたのでしょうか。また、地震に限らず、起こり得る災害に備え、妊婦さんや小さい子どものいる家庭では、どのような心構えが必要なのでしょうか。

私たちみんなが考えておきたいことを、新井隆成先生に聞きました。

地震発生、そのとき妊産婦さんは

―発災当時の病院の様子を教えてください。

新井先生(以下敬称略) 病院での経過観察、管理が必要だった妊婦さんとすでに出産されていた産婦さん、新生児の赤ちゃんがいました。私も当時、その方たちと同じ産科病棟にいて、あまりの揺れの大きさに真っ先に「赤ちゃんを守らなければ」と新生児室に走っていきました。

―病院のある七尾市は震度6強でした。

新井 病院は海沿いにありますから、津波に備え、入院していた妊婦さん、産後のお母さん、赤ちゃんと一緒に最上階の6階に避難しました。産科病棟のある建物は水道の配管が壊れ、いたるところが水浸しで、エレベーターも使えない状態。病院の方針で、被害のなかった、隣接する免震構造の本館に移動し、内視鏡室を臨時の産科病棟にしました。

その際は一時的に、妊産婦さんにはソファ―をつなげて布団を敷いた上に休んでもらい、赤ちゃんには、防災用の新生児避難具を使いました。

―そして、避難が落ち着いたころ、陣痛が始まったと、出産予定の妊婦さんから連絡が入ったのですね。

新井 発災直後は、どんな被害状況なのか行政からの情報収集も十分にはできていませんでした。

津波警報が出ており、受け入れて大丈夫なのか葛藤はありましたが、免震構造でインフラが整っている本館であれば、緊急帝王切開も対応可能で、安全にお産ができる状態だったわけです。それで「とにかく安全に、気をつけてきてください」と受け入れを決めました。

到着したのは連絡が入ってから1時間以上。本当に無事についてよかったと胸をなでおろしました。そして、特設の産科病棟となった内視鏡室の隣にある手術室を分娩室にして、地震発生から約10時間後の1月2日午前2時に、無事出産されました。

震災後の母子保健を守る役割も担った恵寿総合病院

―出産したママ、赤ちゃんたちは産後、どのタイミングで退院されたのでしょうか?

新井 たとえば、1月2日に出産された方は、東京から里帰りをしていたのですが、ご実家がとくに被害の大きい志賀町でした。本来であれば産後しばらく、実家でサポートを受けながら過ごす予定だったでしょうが、とてもそれができる状況ではなかったわけです。ご家族で相談し、東京に戻りご夫婦で育児をスタートするため、迎えにくるパパの休みの都合で予定より1日早く退院しましたね。

また別の、地元の方は、被害の大きい地域で帰る先が整っていなかったので、予定よりも長く入院していました。

―2次避難できない妊産婦さんたちを受け入れることにしたのですね。

新井 みなさん帰る先や避難場所が違います。それぞれの状況に合わせて早く退院した人もいれば、長くいた人もいます。私たちとしては、安全なお産ができる環境だけでなく、退院後の母子の健康「母子保健」も守らなければならないと思っていました。

安心して育児ができる場所に帰れるまで、1.5 次避難所としての機能も担ったわけです。適切な時期を見計らって退院の相談や、退院先市町の母子保健担当者との情報共有も行いました。

奥能登からも妊婦さんの避難を4名受け入れました。

―それは、この震災で急きょ始められたのでしょうか?

新井 能登地域は2007年にも大きな地震を経験しています。病院の本館を「耐震」ではなく「免震」構造にしたのも、震災時の地域医療を守るため、その教訓を活かしてのことです。免震構造の本館は、震度6強でも飾っていた鏡餅のみかんが落ちなかったですから。ろ過した井戸水を利用するシステムも導入していたので、トイレや飲料水も確保できました。

災害後、医療を維持できたのは、この恵まれた環境があったから。国会でも「能登の奇跡」と紹介されました。

そして、私自身、災害医療を研究し、災害時の母子避難所の必要性を長年訴えてきました。

この震災で初めてというわけではなく、10 年以上前から、冬季豪雪における奥能登地域妊婦の避難など、災害時には恵寿総合病院に妊産婦さんの避難を受け入れる活動を通常のこととしてきました。

―震災に耐えうる設備と受け入れる体制がすでに整っていたということですね。とはいえ、周囲の病院が機能しないなか、医療と母子保健どちらも担うのは大変なことです。

新井 そうですね。私たちだけで、予定されていたお産、妊産婦さんすべてを救えたかというと、そうではありません。

まず、行政がおこなった広域避難によって、多くの妊産婦さんが避難できたから、私たちが救護を維持できたということがあります。ですが、そうした公助だけでは、医療と母子保健を守ることはかないません。

どうしてもマンパワー不足になりますから、人的支援が必要になります。行政に支援を求めましたが、広域避難を行う方針だったので、1.5次避難を担う恵寿総合病院への支援はなされないわけです。ではどうするかというと、人道支援団体に支援を求めました。3月いっぱいまでに47名の産婦人科医、助産師の方々に協力していただきました。

こうした人道支援、共助を得ることによっても、お産と母子保健を守る活動ができたということです。

また、能登地域の産婦人科医たちとは、災害時の周産期医療について常に話し合っていましたから、初産婦(しょさんぷ)さんのお産は万が一帝王切開が必要になっても対応できるように恵寿総合病院で、リスクの少ない経産婦(けいさんぷ)さんのお産は公立能登総合病院で、と役割分担できたことも大きかったと思います。

災害時に見えてくるものは?地震大国に住む私たちが考えること、備えること

―能登地域の周産期医療に携わる方々の備え、連携に、多くの妊婦さんと赤ちゃんが助けられているのがわかり、心強く感じましたが、全国的にこうした体制はあるのでしょうか?

新井 残念ながら、日本の災害医療における妊産婦さんを守る体制は、まだまだ不十分だといわざるをえません。

妊婦さんや赤ちゃんのいる女性は、高齢者や病気の方と比べると確かに健康ですし、強いんですけれども、環境が悪ければすぐに弱者になってしまいます。遠慮をして何も言えない、我慢を強いられる環境におかれ、水も飲めない、トイレもいけないとなったら、すぐに母子の健康は悪くなります。つまり「脆弱(ぜいじゃく)になりやすい災害弱者」です。

災害弱者であることを、妊産婦さん自身も、周囲も理解する必要があるでしょう。そして、私たち医療者はそれを守っていく体制づくり、人材の育成をしていかなければならないと思っています。

―災害時は、潜在的な産科医不足問題も影響しそうです。

新井 この震災で、避難の目的もあり、妊婦さんが家族や親せきを頼って、各地にお産の受け入れをお願いするなかで、スムーズにいかないこともありました。こちらから改めてお願いして承諾してもらいましたが、各地の施設も産科医不足などの理由で一定数以上のお産が受け入れにくい状況があるわけです。

平時にある問題は、災害時には危機的な問題になってしまう。だから普段から余裕をもたせて備える必要がある。

日本全国どこでも安全にお産ができることを信じられるようなしくみを、国や行政もしっかり考え、予算措置をすべきだと思います。

―これから妊娠を考えている女性、妊産婦さんが備えておくことはどんなことでしょうか?

新井 妊産婦さんたちには、自分を守るための対策を万全にしておくことをお願いしたいです。

防災用品の準備、避難場所、避難するときの移動手段など、住んでいる地域で指導されていることを、家族みんなで確認しておいてほしいと思います。

その自助を生かすために、私たち産科医は、被災状況に応じた共助、公助を準備しなければ、そう思っています。

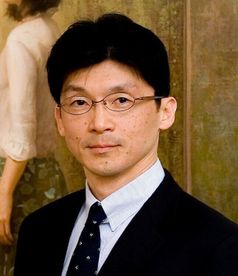

監修/新井隆成先生

取材・文/茂木奈穂子、たまひよONLINE編集部

画像提供/恵寿総合病院

日本は地震だけでなく、それに起因する津波や土砂災害、台風や洪水、雪害などさまざまな災害が起こりやすい国です。災害時、実は妊産婦さんは災害弱者になるってことを知って、自分を守る準備をしておくことはもちろん、住まいのある自治体、県にどんな備えがあるのか、目を向け、声を届けることも大切なのかもしれません。

●記事の内容は2024年5月の情報であり、現在と異なる場合があります。

監修/新井隆成先生

PROFILE

恵寿総合病院産婦人科科長。

金沢大学医学部卒。国立病院機構災害医療センター、金沢大学大学院医学系研究科 周生期医療専門医養成講座・特任教授などを経て現職。周産期救急の医療者向け教育プログラムであるALSOの普及にも関わる。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い