1枚のあぶらとりフィルムで乳幼児のアトピー性皮膚炎が早期発見ができる可能性!「アレルギーで苦しむ子どもをゼロにしたい」新技術の開発者に聞く。

1枚のあぶらとりフィルムで採取した赤ちゃんの皮脂のRNA(リボ核酸)情報からアトピー性皮膚炎の可能性があるかどうかを調べることで、アトピー性皮膚炎の早期発見に役立つ「皮脂RNAモニタリング技術」というものがあります。現在、花王株式会社と国立成育医療研究センターは生後6カ月以下の赤ちゃんを対象に共同研究を進めています。この技術を開発した、花王株式会社の研究者 井上高良さんに話を聞きました。

皮膚の状態は、生まれ持ったDNAと、日々変動するRNAによって決まる

「皮脂RNAモニタリング技術」とは、あぶらとりフィルムでとった皮脂からその人のRNA情報を解析する技術で、花王が特許を取得しています。海外でも同様の研究はないそうです。

たとえば、絶えず変化している肌の分子変化の特徴などもとらえることができ、低月齢の赤ちゃんの皮脂のRNAを調べることで、アトピー性皮膚炎の判別ができる可能性があります。

――RNA(リボ核酸)とは一体どんなものなのかを教えてください。

井上さん(以下敬称略) DNA(デオキシリボ核酸)はよく知られていると思いますが、顔の形や体質などの特徴を生み出す遺伝情報のもとで、体の設計図のようなものです。ママとパパの遺伝情報が子どもに受け継がれ、生まれてから死ぬまで一生変わらないものです。一方でRNAは、DNAの情報をコピーして作られるもので、酵素など体内でいろいろなはたらきをするタンパク質を生み出すもととなります。RNAは生活習慣や環境などの変化により、1日、1カ月、1年と刻々と変化することがわかっています。なぜ変化するかというと、外部環境の刺激や体調の変化から生体を守るために、人が生まれながらに持つ反応によるものです(生体恒常性)。

肌を例にとると、同じ年齢の人でもシミやシワが多い人と少ない人がいて、肌の状態は人によって千差万別ですが、肌状態は、人が生まれながらに持つ体質的な要因と、生まれたあとの生活習慣や環境からの影響といった要因によって決まるとされています。DNAは生まれながらに持つ肌の性質をとらえることができます。一方でRNAは、さまざまな生活習慣の変化や環境要因により日々絶え間なく変化する肌状態を知ることができます。

たとえば、紫外線を浴びると皮膚は黒くなりますが、これはDNAからコピーされたRNA情報をもとに、紫外線の悪影響を遮へいするためにメラニン色素を作って皮膚の状態を維持しようとするためです。日焼けしたくない人は多いと思いますが、実はメラニン色素ができるのは体を守るためなんです。

このように皮膚の状態は、生まれ持ったDNAと、日々変動するRNA等によって決まると言われています。

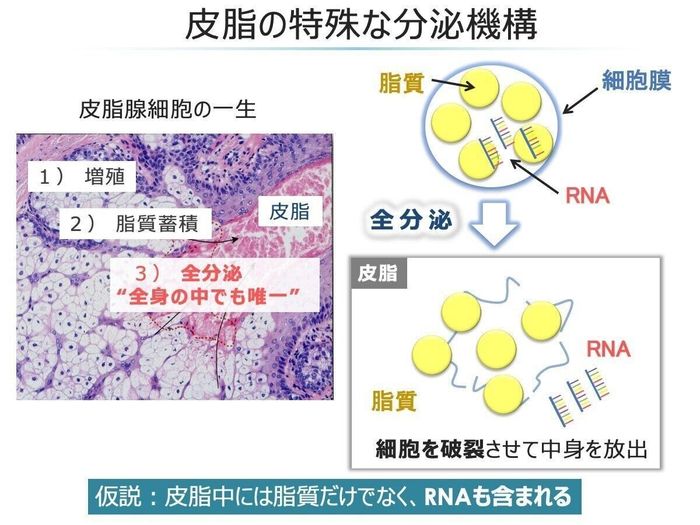

皮脂の中にRNAが含まれることを発見したことが大きい

――皮脂に含まれるRNAに着目したのはどのような理由からでしょうか。

井上 DNAは髪の毛やつめなどから分析できるということはよく知られていると思います。一方で、RNAはこれまで、皮膚生検といって、局所麻酔をして皮膚を外科的にくりぬくように採取しないと分析できませんでした。

そのため手軽にサンプルを採取することが難しく、日々変化する肌の状態を簡便に見ることができないという制限がありました。これがもし皮膚のRNAを簡単に採取することができるようになれば、日々変動する皮膚の状態をリアルタイムに測る技術になるんじゃないかというのが最初の目的です。

――皮膚を外科的にくりぬかないと分析できなかったRNAが、皮脂の中に含まれるとわかったのは?

井上 私は花王に入社後、皮脂の分泌制御(皮脂の分泌を抑える)をめざして、皮脂腺の観察と研究を行っていました。

皮膚の上には、RNAを分解してしまう酵素が存在することが以前から知られているため、まさか皮膚上の皮脂の中にRNAが存在していることはないだろうと考えられていました。私は皮脂線の研究を長くしていたので、皮脂の中にRNAが含まれているのではないかと仮説を立てて研究を行いました。するとなんと皮脂の中にはたくさんのRNAが存在することがわかったのです。それが2016年ころのこと。

肌を傷つけることなく、あぶらとフィルムだけでRNAの採取が可能

――その発見から、RNAを解析する技術の発表に至るまでは何年ほどかかったのでしょうか。

井上 RNAが皮脂に安定的に存在するという発見を経て、次にRNAを網羅的に分析する技術を作ろうということで取りかかりました。次世代シーケンサー(※)と呼ばれる最先端の装置を使用し、分析条件をいろいろと工夫することによって、皮脂中に存在する約1万種類のRNAを分析することができるようになりました。どんな種類のRNAが増えたり減ったりしているのかを調べることで、肌や体の現在の状態を把握できるというしくみです。

2019年には、この分析フローを構築し、発表するに至りました。この技術の最大のポイントは、あぶらとりフィルムで皮膚の表面に存在する皮脂をぬぐうだけで、肌を傷つけることなく、いつでもだれでも簡便に採取でき、肌の状態を知ることができるところです。

血液検査ではなくて、皮脂検査でアトピー性皮膚炎が診断できる未来をめざして

――皮脂を採取するあぶらとりフィルムは特殊なものですか?

井上 いいえ、コンビニやドラッグストアで販売しているものとまったく同じ、あぶらとりフィルムを使用しています。研究でたりなくなるとコンビニに買いに行ったりしています(笑)

――皮脂の解析にはどのくらいの日数と費用がかかりますか?

井上 日数は、研究員が行うと最短で3日くらいです。分析にかかるコストは、今は研究用として1検体につき約1万種すべてのRNA情報を解析するために数万円かかります。ですが、たとえばアトピー性皮膚炎に関連深いRNAを見つけ出すことができれば、特定のRNAを分析すれだけでよくなるので、もっと時間もコストもかからずにできるようになると思います。

――現在、国立成育医療研究センター(以下成育)と共同研究をして赤ちゃんのアトピー性皮膚炎の早期発見や予測にも役立てようとしているそうですが、共同研究のきっかけは?

井上 皮脂RNAを解析する技術を作ったものの、どのように応用するかを考えていたところ、小児皮膚科学会で成育のアレルギーセンターの山本貴和子先生の講演を聴き、赤ちゃんのアトピー性皮膚炎の研究に役立てるのではないかと考え、共同研究を提案しました。今は、成育で生まれた赤ちゃんの皮脂を採取し研究を進めています。現段階では、皮脂のRNA発現情報などから、アトピー性皮膚炎の早期発見につながる結果が少しずつ出てきています。

赤ちゃんは肌のかゆみや体調の変化を言葉で訴えることができませんが、あぶらとりフィルムで皮脂をとり、この技術でRNAを分析するだけで、赤ちゃんの皮膚の状態を詳細に知れるようにしていきたいと思っています。RNA分子が言葉の話せない赤ちゃんの皮膚の状態を代弁してくれるようなイメージです。

われわれには、アレルギーに苦しむお子さんをゼロにしたいという志があります。少し湿疹が出ていて受診した赤ちゃんが、早期にアレルギー性皮膚炎とわかり適切な治療を受けられれば、その後に食物アレルギーやぜんそくなどのアレルギー性疾患を防げる可能性もあります。そういう人たちに少しでも貢献できるよう、早くこの技術を社会で使えるものにしていきたいなと思っています。

――現在はアトピー性皮膚炎の赤ちゃん・子どもの血液をとって血液の中の分子を調べ炎症の程度を見る検査がありますが、アトピー性皮膚炎と確定診断に使う分子はまだなかったと思います。痛くない皮脂検査で診断できる可能性があるということでしょうか?

井上 そうですね。研究が完成したあとに病院で検査できるようになるまでには、国の承認を得るための薬事申請が必要なので、少し先の話ではありますが、いずれは皮脂検査によってアトピー性皮膚炎の診断やそのほかの病気の検査として使ってもらえるような技術に確立していきたいと思っています。

また、アレルギー性疾患だけでなく、もっと幅広い人々の健康寿命の延伸につながる技術開発にしていきたいです。そのときの皮脂RNAの状態から、たとえばお酒の量を減らしましょう、禁煙しましょう、保湿に気をつけましょう、といったアドバイスができるようになることが理想です。

【成育・山本貴和子先生より】

アトピー性皮膚炎は早いと生後1〜2カ月から発症することがありますが、診断が難しいことが課題となっています。この「RNAモニタリング技術」では、皮脂を採取して検査することで、分子の発現量もわかるため、赤ちゃんへの負担がなく検査することが可能です。かゆいことを言葉で訴えられない赤ちゃんも、痛い思いをせずに検査することができます。早期にアトピー性皮膚炎の可能性がありそうだとわかれば、早めに治療を開始することができるでしょう。また、アトピー性皮膚炎を早期に治療することで、食物アレルギーなどのアレルギー疾患の発症を減らせると考えています。

お話・監修/井上高良さん 取材協力/山本貴和子先生(国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギー科医長)、花王株式会社 取材・文/早川奈緒子、ひよこクラブ編集部

診断が難しいとされる赤ちゃんのアトピー性皮膚炎。この技術によって早期に痛くなくアトピー性皮膚炎の診断や治療ができるようになることで、食物アレルギーやぜんそくなどのアレルギー性疾患の予防につながることが期待されています。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

(※)細胞の中のRNAの配列を解読して、情報を出力する装置

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い