新生児期の24時間お世話でも8時間睡眠を確保する!『育休夫婦の幸せシフト制育児』芳田みかんさんにインタビュー

夫のタロウさんと1歳の娘のピコちゃんと3人暮らしの芳田みかんさん。ピコちゃんの出産を機に、夫婦かわりばんこでシフトを組んで24時間赤ちゃんのお世話をする“シフト制育児”を考案し、出産後に実践。そのノウハウを芳田みかんさんが漫画にして『育休夫婦の幸せシフト制育児』という1冊の本になりました。

「シフト制育児、実際はどうだった?」「男性育休のメリットは?」わからないことだらけのシフト制育児や男性育休について率直な疑問を芳田みかんさんにぶつけてみました!

“シフト制育児”で産後の睡眠不足を解消

――書籍『育休夫婦の幸せシフト制育児』を描いたきっかけはなんですか?

芳田みかん「妊娠中にSNSで情報収集をしている中で、眠れなかったり24時間ワンオペでつらかったりといった意見がとても多く目につきました。私たちが実践した“シフト制育児”が、産後の睡眠不足を解消する手段のひとつとして、多くの人に役立つのではないかと思い、シフト制育児のやり方を漫画にしました」

みかんさん夫婦が編み出した“シフト制育児”

<夫婦でシフト制育児をすれば、育児ストレスが減らせるかも>

――夫のタロウさんが育休を取得することになったきっかけはなんでしたか?

芳田みかん「夫が会社に私の妊娠を報告した際、先輩からの『育休取るの?』というひと言が取得を決めたきっかけでした。母体の回復や、赤ちゃんの睡眠リズムが整うタイミングなどを踏まえて、育休期間は3カ月と決めました。

すでに夫の会社の部署では何人か育休を取得している先輩がいたため、育休を取りやすい環境だったと思います。ただ、育休を取りにくい状況の方もいると思います。夫が育休を取る際には、育休を取る意思や期間、取る時期などを考えて早めに(妻の妊娠報告の時など)上司に伝えて、職場になるべく負担のないように根回しするのが大切です。(書籍の中でも詳しく解説しています)

とはいえ、まずは『育休取得するぞ!』と言う強い意志を持つことが重要だと思います」

タロウさんの育休は3カ月に

<3カ月間のスケジュールをざっくり想定>

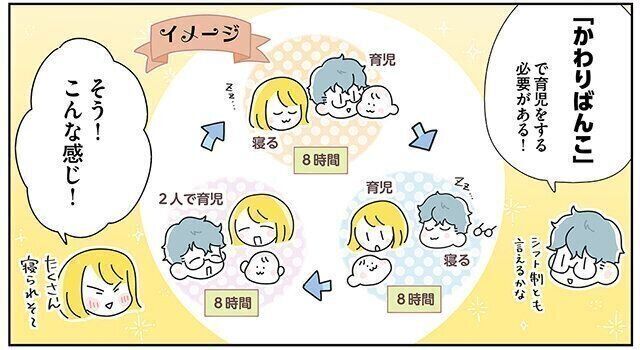

1日を8時間に区切り、夫婦かわりばんこのシフトを作成

――シフトはどのようにして組みましたか?シフト制にしてどのような点が1番良いと感じましたか?

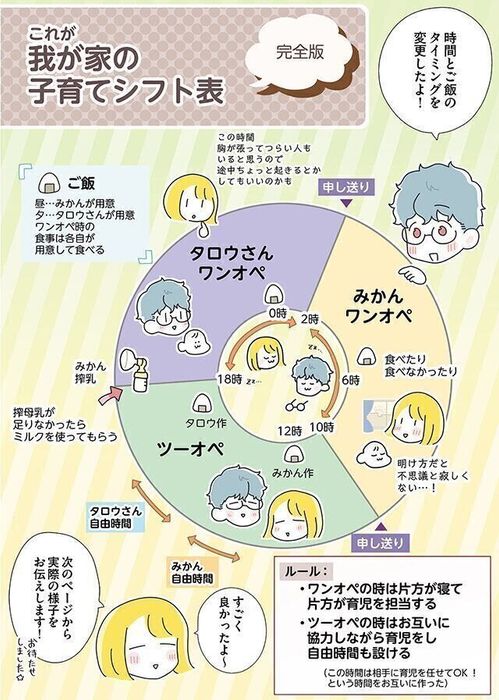

芳田みかん「1日を8時間ずつに3分割し、私が寝てタロウさんが育児をするシフト・私とタロウさんの2人で育児するシフト・タロウさんが寝て私が育児をするシフトを組みました。睡眠時間がもう少し短めでいいご夫婦でしたら2人の時間を長めにとるのもありだと思います」

24時間お世話が必要な赤ちゃん

<シフト制にしてかわりばんこでお世話をすることに>

芳田みかん「シフト制のいいところは、なんと言ってもしっかり眠れることです。睡眠不足はさまざまな不調を起こしますが、1番恐ろしいのは集中力と判断力が低下することです。育児中は赤ちゃんに何があるかわからないので常に監視をする集中力が必要ですし、なにか問題があったときもそれを解決する判断力が必要になり、睡眠不足の状態では集中力も判断力も低下したまま追い詰められてしまうおそれがあります。

また、シフト制では交互にワンオペをする点もメリットです。夫婦ともに育児スキルが上がるので、自分1人ではダメだったり失敗したりしたことも、相手が違うやり方をしていてうまくいくこともあります。違うやり方をするというのは喧嘩の原因になることもあるかもしれませんが、その子に合った育児方法を見つけるには2人で育児を行い様々な手数をかけることが重要だと思いました」

子育てシフト表(完全版)

<お互いに睡眠時間を確保し、自由時間も作れる!>

――実際にやってみてうまくいかなかったことや工夫したことはありますか?

芳田みかん「育休中はシフト制を敷くことで睡眠時間は安定して確保できましたが、変化が少ない日々でした。そのため育休取得後の2ヶ月目くらいで、その終わりの見えない単調な生活が辛くなってきてしまったことがありました。私たちの場合は、お互いの自由時間を確保したり、赤ちゃんを連れて小旅行を行ったりと生活に変化をつけて乗り越えました」

ワンオペで夫の育児スキルがアップ!育児に“当事者意識”が持てる

――育休を取ったことによって感じた夫の変化はありますか?

芳田みかん「夫も1日8時間ほどは必ずワンオペをしなければなりませんでした。ワンオペを3カ月間経験したことで育児スキルがあがったことはもちろん、ワンオペ中は自分1人で解決しなくてはいけないことが多く、育児に当事者意識を持つことができたと話していました。

また副次的な効果ではありますが、育休中は長時間仕事から離れるのでキャリアを見つめ直すことができたとも言っていました」

タロウさんのワンオペ

<夜泣きのワンオペも乗り越え経験値が上がった>

――ご自身の復職後はどんなことが不安でしたか? またその乗り切り方を教えてください。

芳田みかん「3つの不安がありました。

1つ目は、1年間育休を取っていたので復職後は仕事についていけるかの心配もありましたが、意外と仕事を忘れていないだけではなく、温かく受け入れてもらえたので心配は杞憂でした。

2つ目は、家事は分担しているとはいえ、夫が忙しいこともあり私の負担が多いので、家事が上手く回るかが心配でした。復職に合わせて家事の分担・タイミングを見直すとともに、ネットスーパーやミールキットの活用で家事を時短することで乗り越えています。

3つ目は、赤ちゃんが熱を出した時に全部自分が仕事を休まないといけないのではないかと言う不安がありました。そのために受け入れが多い病児病後保育のクリニックや、負担が少なく使える病児シッターなどを、私の職場の先輩ママやタロウさんの職場のパパママネットワークに教えてもらいフル活用しています。また夫はテレワーク勤務なので、当日の業務量によっては仕事しながら赤ちゃんの面倒をみるなど、夫婦間でも仕事の休みの偏りを少なくする工夫をしています」

道具やサービスにも頼ろう

<ベビーシッターや家事代行も利用>

――芳田みかんさんご夫婦の今現在の育児について教えてください。

芳田みかん「シフト制育児で夫婦共に育児スキルが磨かれたため、復職した今でも夫婦で育児を分担しています。

平日の日中は保育園に預けています。朝は私の出社が早いため、タロウさんが登園の準備から保育園への送りを担当しています。夕方はタロウさんがまだ仕事をしているため、保育園のお迎えや夕ご飯の準備は私の担当となっています。お風呂は2人で協力して入れて、その後タロウさんはまた仕事に戻る(テレワーク)ので寝かしつけは私がやっています。

休日はお互いに育児からも家事からも解放される自由時間を設けて、リラックスすることを心がけています。例えば、土曜日の数時間は私が自由時間を楽しみタロウさんがワンオペし、逆に日曜日の数時間は私がワンオペしタロウさんが自由時間を過ごす、というように育児を分担しています」

――最後にたまひよの読者のみなさんとこれから出産・育児を経験するパパ・ママたちにひと言お願いします。

芳田みかん「男性育休を取ることが大企業で義務化され、これから育児を考えているご家族は、パパの育休取得をより身近に感じていることと思います。

とはいえ、男性育休についてはさまざまな理由で取らない方や期間が短い方もいて、その選択自体は悪ではないと考えています。男性育休を取らない選択をした方を白い目で見るのもハラスメントになりかねないため、あくまで各家庭で合意が取れているのであれば、どのような育休の取り方であってもそれはそれで良いのではないでしょうか。そのため、取る・取らないの判断、また取る場合の期間やタイミングの判断についてはパートナーとよくよく話しあってほしいなと思っています」

――芳田みかんさんの夫・タロウさんからもひと言。

タロウ「男性育休についてちょっと調べると『パパが育休とったけど役に立たなかった』『遊んでばかりで取らない方がよかった』などのパパ不要説を多く目にします。でも実際はそんなことありません。母乳を与えること以外は夫にできます。2人で育児を協力すれば1人で育児するよりも負担は大きく減ります。

個人的には、育児を取る1番のメリットは日々育っていく赤ちゃんを間近にみられることだと実感しています。昨日できなかったことが今日はできる、というすさまじい成長速度を目の当たりにできるのは、育児にフルコミットした人だけの特権だと思います」

みかんさんは「育休は取ることが目的ではなく、どう過ごすかが重要」とも話してくれました。今回取材した私自身も夫が育休を3ヶ月取りましたが、理想どおりの育休とは言えませんでした。今思えば面倒くさがらず、みかんさんのように自分の考えを夫に共有したり、育休中の役割分担やシフトをしっかりと決めておけばもっと気持ちよく過ごせたのになぁと思います。育休を取らないこと=悪いことではありませんが、いざ夫が育休を取得するときは夫婦互いに育児に関心を持ち、計画性を持って取り組んでいくことが、育休期間をより気持ちよく効率的に過ごせると感じました。(文・清川優美)

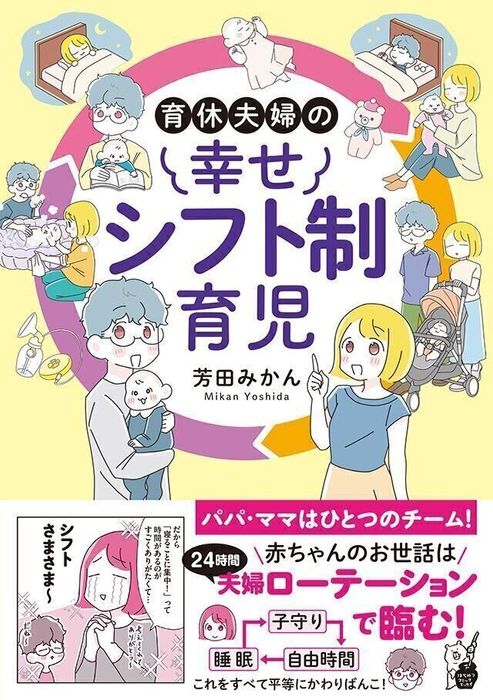

『育休夫婦の幸せシフト制育児』

赤ちゃんのお世話を夫婦で分担する“シフト制育児”を考案し、出産後に実践。そのノウハウを芳田みかんさんが漫画にして『育休夫婦の幸せシフト制育児』という1冊の本になりました。

プロフィール /芳田みかん

看護師・保健師兼イラストレーター。夫のタロウさん、娘のピコちゃんと3人暮らし。夫婦で育休を取得し“シフト制育児”を考案し実践。Twitter(@yoshidaomikan)で育児漫画をアップしている。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い