「弟の障害は自分が原因じゃないかと思い、苦しかった・・・」。きょうだい児の経験から小児科医に。悩みを抱える子どもたちに「1人じゃないよ」と伝えたい【専門家】

病気や障害がある子のきょうだいは、親と過ごす時間が少ないことを我慢したり、将来への不安を抱いたりと、幼いころから苦しみを抱えていることが少なくないのだそうです。そのようなきょうだい児は「悩みやストレスを訴えることが難しく社会からも気づかれにくい」と、自身もきょうだい児として育った経験を持つ小児科医の湯浅正太先生は言います。きょうだい児の支援活動も行う湯浅先生に、きょうだい児の悩みや支援の課題について話を聞きました。

きょうだい児が抱える苦悩は、大人が思っているよりずっと深い

――「きょうだい児」という言葉はどのような意味合いで使われているのでしょうか。

湯浅先生(以下敬称略) 「きょうだい児」とは、病気や障害のある子どもの、健全な兄弟姉妹のこと。小児がんなどの重い病気を持つ子どもや、医療的ケアが必要な子ども、先天的な身体障害、精神障害などがある子どもなどの兄弟姉妹をきょうだい児と呼んでいます。きょうだい児といわれることが嫌だ、勝手にラベルを貼られたくないと思う子どももいると思いますが、抱える困難が気づかれにくい子どもたちを支援する環境を作るために、僕はこの言葉を使っています。

また、病気や障害のある子どもを「同胞」と呼んでいます。日常会話ではあまりなじみがないかもしれませんが、“同胞”は“兄弟や姉妹”という意味の言葉で、きょうだい児支援の現場ではよく使われています。文章などで説明する際などに混乱しなくて済む工夫の一つとして使われることが多いです。

――きょうだい児が抱えるストレスや悩みは実際どういったものがありますか?

湯浅 一般的によく言われるのは以下のような悩みです。

・自分も、いつか同胞と同じような障害や病気をもつのではないか、という不安

・みんなと同じような行動ができない同胞への恥ずかしさ

・同胞が障害や病気をもったのは、自分が原因ではないか、という罪悪感

・将来、お母さんもお父さんもいなくなったら、同胞と自分だけで暮らしていけるのだろうか、という将来に対する不安

・同胞のせいで、自分が思うような生活ができないことへの憤り

・同胞を支えるためには、自分がしっかりしないといけない、というプレッシャー

僕自身が少年時代に苦しかったのは、同胞が障害を持ったのは自分が原因じゃないか、という思い込みです。だからこそ、同胞がどうして障害を持ったのか理解したいと考えていて、それが小児科医になろうと思ったきっかけの一つです。

また、将来父も母もいなくなったら僕がどうやったら一緒に生活していかれるんだろうか、支えられるかどうか、と中学生のころにはかなり悩み、授業の内容がまったく耳に入ってこない時期がありました。

きょうだい児が抱える悩みは気づかれにくい

――きょうだい児がストレスや悩みを抱えたとき、SOSのサインとして現れるのはどんなことでしょうか。

湯浅 子どもがストレスや不安を抱えたときには身体症状として現れることは珍しくありません。頭痛や腹痛や倦怠(けんたい)感などの症状として現れたり、感情のコントロールがうまくいかずにイライラする、物事に集中できずやる気が出ない、といったさまざまな形で現れます。でも、子どもは未熟なので、なぜ自分にそういう症状が現れるのかが自分でもわかりません。

そもそも、子どもは自分が抱えている気持ちや困りごとを認識することが難しいですし、自分が同胞と生活していて困難があるから心がモヤモヤしている、という分析もできません。そんなときに「なんでそんなこともできないの」「ちゃんとしなさい」としかられてしまうと、さらに悪循環を生む結果につながりかねません。

だから、子どもの置かれている環境によって、ストレスや不安を持つ可能性があるという理解を持つ必要があります。その上で、子どもに現れている症状がSOSなのかもしれないな、と気づいてあげることが、困難を抱える子どもたちが生きやすい社会を実現するために必要だと思います。

――子どもが熱がなくても頭が痛いから幼稚園や学校を休みたいと言われると「ちょっと頑張ってみようか」などと声をかけがちですが、まずは子どものいうことを受け止めてあげたほうがいいのでしょうか。

湯浅 受け止めてあげるのはものすごく大事なことです。受け止めてもらえた経験があれば、子どもは、つらいときには我慢をしないでSOSを出していいんだ、とわかります。それには大人が、子どもの困難は表現しにくい、気づかれにくい、という視点を持つことが大切です。小児科医としてSOSのサインが出ている子どもを目の前にすると、子どもは自分の力だけで困難を乗り越えるのは難しいと感じています。

きょうだい児のSOSをどう受け止め、どうかかわる?

――SOSが受け止められなかったり、親やきょうだい児との関係がうまくいかないケースもあるのでしょうか。

湯浅 病気や障害がある子の親は、同胞のケアにどうしても時間がかかりますが、きょうだい児にもかかわろうと頑張っています。きょうだい児はその姿を見て、親の気持ちを理解していますし、自分もどうにか役立ちたいという意識を自然と持っています。

ただ、なかには家庭の中で関係が崩れてしまうケースもあります。そういうケースでは、親がきょうだい児に対して、同胞の支援を求める言葉がけが多い場合もあるかもしれません。「手伝いなさい」と何度も言われてしまうほど、同胞ときょうだい児の関係はぎこちなくなっていくことがあると感じています。

――親はきょうだい児に対してどう接したらいいのでしょうか。

湯浅 きょうだい児はすでに同胞への支援が必要なことはわかっています。自分も手伝いたいと思っているのに、子どもだからうまくできなくて、自分の気持ちがイライラしてしまう。そんな葛藤を抱えながら、きょうだい児も自分を見てもらいたい気持ちが強いです。そこへ親からしかられたりすると「そんなことわかってるよ」と思ってしまう。

親子のかかわりで大切なことは、それぞれの子どもに個別にかかわり、愛される経験を積ませてあげることです。それによってきょうだいたちはお互いを愛する心が育ちます。1人の子どもだけに愛情がかたよると、きょうだいはお互いを愛することができなくなり、大人になってきょうだい関係が崩れることがあります。それは、病気や障害があってもなくても同じですよね。一人一人の子どもが親から愛される経験が、きょうだい同士が愛し合いながら人生を歩む上で欠かせないことだと思います。

親がきょうだい児にかかわるゆとりを持つための支援を

――親が同胞にかかわる時間がどうしても多くなってしまうときに、どんな支援が必要でしょうか。

湯浅 病気や障害がある子どもには、医療的ケアが必要だったりするとどうしても親がかかわる時間が多くなります。家庭の中に困難を抱える子どもがいる場合には、親がほかのきょうだいにもかかわれるような時間的・経済的・精神的な余裕を持つための支援を提供しなければならないと思います。

また、きょうだい児の支援として、日本各地にきょうだい児支援を行う団体があります。きょうだい児や障害児にかかわる人に対して、どんな困り事があるかの情報提供をしたり、同じ境遇のきょうだい児同士に語り合う場を提供したり、同胞の障害や病気の正確な知識を提供したりといった支援活動が行われています。

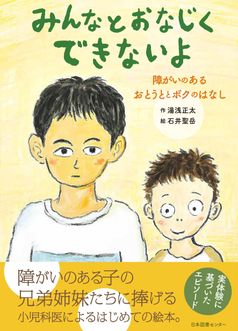

――先生は2021年に、自身がきょうだい児として育った実体験をもとにした絵本「みんなとおなじくできないよ 障がいのあるおとうととボクのはなし」を出版されました。

湯浅 この絵本は、きょうだい児が抱える不安や悩みや同胞を愛する気持ちなどを描いています。悩みを気づかれにくいきょうだい児のみなさんに、「キミはひとりぼっちじゃないよ」というメッセージを込めました。同時に、絵本を通して周囲の人、幼稚園や学校の先生やお友だちなどの社会に、気づかれにくい悩みを抱える子どもの存在を知り、理解してもらう一助になればと思っていますし、今後もきょうだい児についての発信を続けていきたいと思っています。

お話・監修/湯浅正太先生 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

湯浅先生はクリニックで小児科医として勤務する以外に、一般社団法人ゆくりてで、オンラインカウンセリングなどのきょうだい児支援を行っています。「現在はコロナ禍のためオンラインのみになっていますが、コロナの問題が落ち着けば、集団で集まる活動もしたい」と湯浅先生は言います。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

湯浅正太先生(ゆあさしょうた)

PROFILE

2007年 3月 高知大学医学部 卒業。小児科専門医、小児神経専門医、てんかん専門医。一般社団法人Yukuri-te(ゆくりて)代表理事。イーズファミリークリニック本八幡 院長。作家。著書に『みんなとおなじくできないよ』(日本図書センター)、『ものがたりで考える 医師のためのリベラルアーツ』(メジカルビュー社)がある。

『みんなとおなじくできないよ』

障がいのある「おとうと」がいる小学生の「ボク」。おとうとのことを好きだけど、ちょっと恥ずかしく、心配にも感じている。複雑な感情と懸命に向き合って「ボク」がたどり着いた答えとは?「きょうだい児」ならではの悩みや不安、孤独な気持ちが当事者の視点から描かれた絵本。湯浅正太著/1760 円(日本図書センター)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い