人知れず悩みを抱え、声を出しにくいきょうだい児たちの苦悩。きょうだい児にも支援が必要なことを知ってほしい【小児科医】

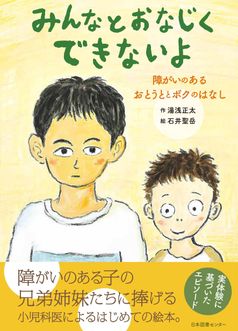

「きょうだい児」とは、病気や障害のある子どもの、健全な兄弟姉妹のこと。きょうだい児はさまざまな不安や悩みを抱える場合が少なくありません。きょうだい児として育った実体験をもとにした絵本「みんなとおなじくできないよ 障がいのあるおとうととボクのはなし」の著者であり、きょうだい児支援を行う小児科医の湯浅正太先生に、絵本を作るにあたっての思いや、親子のかかわりの大切さなどについて話を聞きました。

※この記事では病気や障害のある子どもを「同胞」と表記します。

同胞のことを親と話し合う経験が必要

――絵本では障害のある弟がいる「きょうだい児」が、悩みや葛藤を抱えながらも弟のことを愛する気持ちがつづられています。この絵本を出版しようと思った理由を教えてください。

湯浅先生(以下敬称略) 小児科医としてかかわってきた子どもたちの中には、困難を抱えているのに気づかれにくい子どもが多くいました。社会に困難を気づいてもらえずに心がボロボロになっている子どもたちを小児医療の現場で目の当たりにして、これからを生きる子どもたちの心をどうやって育てるかを強く意識するようになりました。

子どもが成長する上で、親子の愛着は欠かせません。不安や困難を抱えたとき、安心安全な存在である親に近寄って、ぎゅっとしてもらったり手をつないだりすることで不安が解消されます。きょうだい児は、同胞のケアに忙しい親に甘えることを我慢してしまうことがありますが、だからこそ親と触れ合う時間が必要です。

さらに、きょうだい児の中には生きづらさを抱え、生活に適応できなくなる人もいます。それを防ぐためにきょうだい児が経験すべきことは、同胞のことを親と話し合う機会を持つことです。

そこで、きょうだい児や障害について書かれた絵本を作ろうと思いました。読み聞かせによってスキンシップの時間にもなりますし、絵本を通じて、同胞の障害について話し合う機会にもなるからです。

同胞の病気や障害の正しい知識を提供することが大切

――病気や障害がある子どもの親が、きょうだい児とかかわるときに心がけたほうがいいことはどんなことでしょうか?

湯浅 きょうだい児は悩みを抱えていても、それを親や周囲にうまく打ち明けられず、頭痛や腹痛や倦怠(けんたい)感などの身体症状として現れることがあります。そのような症状は子どもの心のSOSのサインかもしれない、と認識して受け止めてあげることがまずは大切です。

親はどの子も大事に育てたくても、どうしても障害のある子どもに接する時間が多くなってしまう傾向があります。きょうだい児も親が頑張っていることは見てよくわかっています。難しい面もあるとは思いますが、できるだけお子さんそれぞれに個別にかかわることを大切にしてもらいたいと思います。

それに加えて、きょうだい児の年齢に応じて、病気や障害の正しい知識を提供することも大切です。きょうだい児が同胞に適切にかかわれるようになることのほか、将来的に、友人やパートナー、あるいはパートナーの親族に同胞のことを説明する機会がある場合、きょうだい本人が病気や障害について正しく理解していないと困ることもあるからです。

――きょうだい児に同胞の正しい知識を伝えるタイミングは?

湯浅 きょうだい児が小学校低学年なら、聞いてきたときに答えてあげるといいでしょう。小学校1年生ほどの年齢であっても、将来親がいなくなって同胞と一緒に生活することになったらどうなるんだろうか、自分は結婚できるんだろうか、と心配する子どもも実際にいます。ただ一方で、小学校低学年くらいの子どもに病気や障害の説明をしてうまく理解を促せるかというと、それは専門家でもなかなか難しいです。だから、きょうだい児が聞いてきたときに、理解できる範囲の言葉で答えてあげるといいと思います。高学年になれば理解しやすくなるので、意図的に少しずつ障害を理解してもらうように努めることが大切だと思います。

苦悩が気づかれにくいきょうだい児を、社会が理解し支援することが必要

――それには親自身も、子どもの病気や障害について学び、正しい知識を持つことが必要ですね。

湯浅 医療者としては親御さんに正しい知識の普及を努めますが、子どもの病気や障害のことで心の余裕がなくなってしまっている親御さんは、時間をかけて説明をしても理解や受け入れが難しいことがあります。受容するだけの段階にないのか、心の余裕のなさで理解できないのか、さまざまな原因で自分の子どもの困難さに対しての理解が進まないことは珍しくありません。それでも、時間をかけて対話を重ねながら、一緒に障害に向き合って理解を促していくことが大事だと思います。

また、小児科医である私の意見がすべて正しいとも思っていません。親御さんは親御さんなりの価値観や子育て観もあるでしょう。それぞれの子どもや家庭にとっての幸せや価値観に合わせ、一緒に寄り添いながら話し合っていくことが、僕にできることかなと思っています。

――必要な支援はどんなことですか?

湯浅 まずは社会が、困難を抱えているにもかかわらず、気づかれにくいきょうだい児がいると知り、理解すること。家庭の中に困難を抱える子どもがいる場合には、親御さんがほかのきょうだいに時間や心の余裕を持つための支援を提供しなければならないと思います。支援につながるきっかけを作るため、この絵本のように今後も発信を続けていきたいと思っています。

――先生が課題と考えていることや今後の目標はどんなことでしょうか。

湯浅 少子高齢化と人口減少で社会が大きく変わっていく時代をこれからの子どもたちは生き抜かなくてはなりません。その未来を生きる子どものアイデンティティーを育てるには、自分らしさや唯一無二の自分の存在を認めることが大切です。そのために、人種や言語や自分とは違うよさを持った人たちがたくさんいることを知る機会を提供したいです。そういう人たちとつながる力をつける教育を提供することが、僕の目標です。

今はインターネットやSNSにいろんな情報があふれていますが、インターネットは、実は自分の好む傾向にあった情報が選択されて入ってくる側面があります。それだけではなく、その子が選択しようとそうでなかろうと、いろんなつながりを提供することが教育にできること。たとえば、いろんな職業の大人や、人生経験豊富な高齢者の方々の話を聞く機会が多くあれば、自分にはどんな道があるか、どんなことができるか、という視点が生まれ、未来の可能性が広がると思うからです。人とのつながりを通して、これからを生きる子どもたちに、生まれてきてよかったな、と思ってもらいたいです。

お話・監修/湯浅正太先生 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

家庭環境の中で、病気や障害がある同胞と深くかかわって生きるきょうだい児。湯浅先生は「彼らの困りごとを社会に認識してもらい、親子のかかわりを持つための支援につなげたい」と話します。

湯浅正太先生(ゆあさしょうた)

PROFILE

2007年 3月 高知大学医学部 卒業。小児科専門医、小児神経専門医、てんかん専門医。一般社団法人Yukuri-te(ゆくりて)代表理事。イーズファミリークリニック本八幡 院長。作家。著書に『みんなとおなじくできないよ』(日本図書センター)、『ものがたりで考える 医師のためのリベラルアーツ』(メジカルビュー社)がある。

『みんなとおなじくできないよ』

障がいのある「おとうと」がいる小学生の「ボク」。おとうとのことを好きだけど、ちょっと恥ずかしく、心配にも感じている。複雑な感情と懸命に向き合って「ボク」がたどり着いた答えとは?「きょうだい児」ならではの悩みや不安、孤独な気持ちが当事者の視点から描かれた絵本。湯浅正太著/1760 円(日本図書センター)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い