絵本は子どもの自由な想像力を育てる土台になる。クマの兵士の姿から見えるものとは?【漫画家・文筆家・画家ヤマザキマリ】

『テルマエ・ロマエ』など多数の漫画・エッセイ作品で知られる漫画家のヤマザキマリさん。イタリア人の夫をもち、日本とイタリアで暮らすヤマザキさんはこの度初めて絵本のイタリア語翻訳を手がけました。20代後半になるヤマザキさんの息子さんを子育てしていたときの絵本のエピソードや、初翻訳となった絵本について思うことを聞きました。全3回のインタビューの1回目です。

絵本は読む人によって自由に意味が変わるもの

――ヤマザキさんは息子さんが小さいころにどんな絵本を読んでいましたか?

ヤマザキさん(以下敬称略) 息子が小さいころ、私はシングルマザーで仕事と生活を両立させることに必死で、絵本を読み聞かせるようなゆとりはなかなかありませんでした。絵本ではありませんが、私も一緒に楽しめる昆虫や宇宙の図鑑なんかをよく眺めていました。絵本では自分が子どものころに読んだ、『ぐりとぐら』、『しろいうさぎとくろいうさぎ』、『てぶくろ』などですね。とくに『てぶくろ』は私のお気に入りでしたが、息子も同じく大好きでした。

おじいさんが落とした人間の手の大きさしかない手袋に、ネズミからクマまでの動物が入り込む『てぶくろ』の物語は超SFだと思います(笑)。絵本という可能性が最大限に生かされている作品だと思います。現実や見えている事象ばかりにとらわれず、旺盛な想像力を養う力を持った絵本ですね。

――ヤマザキさんは子育て中の絵本の大切さについてどう思いますか?

ヤマザキ 絵本は示唆に富んでいて、絵画を見るのと同じようにいろんな角度でいろんな解釈を許してくれるもの。「この絵本はこういう意味じゃなきゃいけない」という一方的で断定的解釈は、作家も読み手も求めてはならないものだと思います。絵本の物語の意味は、読み手の経験や価値観によって変わるものですからね。

すべてをきちんと説明しきるものでないところも絵本の美徳でしょう。漫画のように行動や言語がつぶさに描き込まれておらず、映画よりもはるかに抽象的に展開される世界の中から、自由に想像力をふくらませていくことができるわけです。昨今では子どもが活字に興味を示さないと嘆いているご両親が多いようですが、絵本を入り口にしておけば、そのあとは少しさし絵のある児童文学、さらに絵のない小説を読むというプロセスになるのだと思います。実際知り合いのお子さんはそうやって本好きになりました。絵本をたくさん読めば、自分の頭の中でいろんな世界を描ける想像力を楽しめるようになるはずです。絵本は子どもの想像力を育てる土台のような、そして大人になってからもおおらかな人間として生きていくための、基礎的存在なのだと思います。

世界にはさまざま価値観があると教えたかった

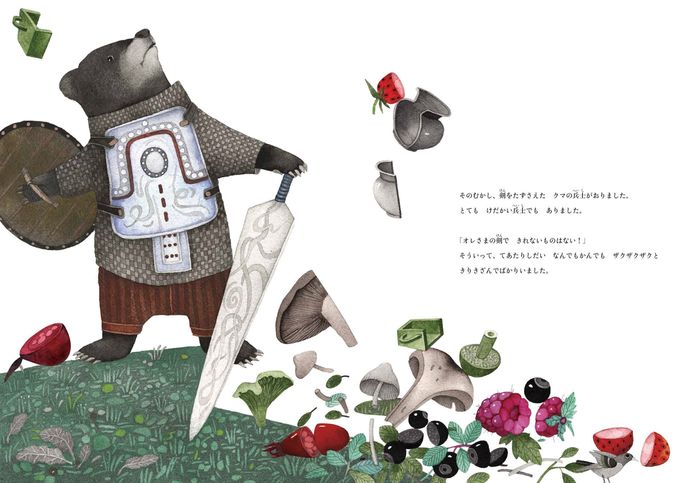

――ヤマザキさんが翻訳し、2023年2月に発行された絵本『だれのせい?』は、クマの兵士が、自分の家を壊した犯人探しをするストーリーです。

ヤマザキ ストーリーが進む中で、それまで利己的で正義を振りかざし、自己承認欲求のかたまりだったクマが、ふと自分の横柄さを自覚する場面があります。クマの表情が印象的なところですね。自分が正しい、正義だととらえているものが、果たしてまわりにとってもそうなのか、そしてその正義は実は単なるわがままだったのではないかと、読み手も気づく瞬間ではないでしょうか。

子どもは友だちとけんかをすると、どこかで自分は正しくて相手は間違っている、と考えてしまうことがあります。子どもたちだけではなく、大人の世界でもそうですね。自分を守るために、自分に責任を課さないために、だれかのせいにしたくなる気持ちはわかるけど、それによってほかの人が傷つく可能性もあることや、自分の正義は本当に正しいものなのか、もしかしたら自分はほかの子が嫌がることをしているんじゃないか・・・そんなふうに自分の行いを客観的に見るという力は、子どものころに身につけておくべきことだと思います。人間という群れで生きる社会的生物として、倫理をまわりと共有していく必要がある。ところが大人になっても、それができずに齟齬(そご)や軋轢(あつれき)が悪い行動を生み出し、戦争のようなことが起こる。自分を客観的に見るのは難しいことですが、狭窄的な考え方にとらわれず、いろんな価値観を知ることの大切さは、大人になってからも意識し続ける必要があると思います。

この絵本も、もちろん子どもに読み聞かせてもらってもいいと思いますが、大人の人にも読んでほしいと思っています。

――ヤマザキさん自身の子育ての中で、子どもにいろんな価値観を経験させることについてはどんなふうに考えていましたか?

ヤマザキ 息子には幼いころから外国に連れ出していますが、それは地球によって人の生き方がさまざまであるということ、いろんな環境がそこに生きる人に多用な価値感や考え方を与えているということを知ってもらいたかったからです。

私は17歳からイタリアに留学し、11年つき合っていた彼氏との間に息子を身ごもって、出産を機に彼氏とは別れることにしました。私は画家、相手は詩人。ふたりとも経済生産性がありません。未婚という状況を踏まえ、まずは子育てを優先順位にしたいということで、まずは日本に戻りさまざまな仕事を手がけました。そんなふうに特殊な環境で生まれた子どもなので、社会で生きていくために「普通と違う」という立場と向き合える強さを養う必要があると考えました。そのために「これしかない」という考え方ではなくて、世界にはさまざまな価値観や考え方があることを知ってほしかったんです。

私たちは国際引っ越しも何度も経験しています。その後結婚を機にシリアのダマスカスへ引っ越し、その後ポルトガルのリスボンに引っ越し、息子が高校1年生になるときにアメリカのシカゴに引っ越しています。夫はイタリア人ですから、年に何度もイタリアには戻るわけで、我々家族で交わす言語はイタリア語、私とは日本語、でも家の外ではその土地の言語、という環境で息子は育ちました。

――さまざまな世界の人と接する中で、息子さんは自分だけが正しいわけではないという価値観を自然に学んでいったということでしょうか?

ヤマザキ そうですね。たとえば息子がポルトガルの小学校に4年生で編入した登校初日のこと。言葉がわからないからコミュニケーションツールとして折り紙を折ったところ、たくさん子どもたちが寄ってきた。それをおもしろく思わなかったクラスのジャイアン的存在の男の子におなかにパンチを食らわせられたことがありました。泣きそうな顔で帰宅した息子を見て私は「どこのどいつだ!」と殴り返しに行く勢いでしたが、息子に「母がいくと大騒ぎになるから、大丈夫だから」と止められました。

日を改めて担任の先生に報告すると「大変申し訳ありません、あの子の家庭には複雑な事情があり、あちこちで問題を起こしてしまうんです」と言われ、それはしかたがないとなった。私が子どものころの学校環境だってそんなものでした。実際、その問題児は暴れることでしかコミュニケーションが取れないためにみんなに嫌なやつと思われていたわけですが、だからといって子どもたちは彼を排除するわけではありませんでした。息子の誕生日パーティにその子が現れて普通にみんなで遊んでいるわけです。お誕生日の席で大暴れすることもない。そういう倫理は備わっている。ポルトガルは子どもの間でも成熟した社会環境ができているなと感じました。

親だからこそ立ち止まって、自分のものの見方のかたよりを考えたい

――日本に暮らすママやパパが、子どもにそういった多様な価値観を教えてあげるためにはどんなことができるでしょうか。

ヤマザキ 日本は島国なので、多様な価値感や文化で育ってきた子どもたちが学校で一緒になるということはあまりありません。とはいえ、同じ日本人という国民であっても家庭環境や生き方には差異がある。全体調和を乱す人を排除する村八分なんかは、島という環境で生き延びるために身につけた特徴だとも言えます。しかし、今の日本はこうした島国的特徴にしがみついてはいられません。一元化的な価値観にとらわれていると、世界の中で孤立してしまう。異質なものへの適応を避けていると精神が脆弱(ぜいじゃく)になってしまう。鎖国が終わってからまだそれほど時間が経っていないので時間はかかるかもしれませんが、力のある社会を築くためにも、「こうあるべき」という意識に固執するのをやめる必要はあるかと思います。

先ほどポルトガルの自宅で息子の誕生会をやった話をしましたが、そのときは30人くらいの子どもが来ました。私はポルトガルの家でも日本式に靴を脱いで生活していたのですが、子どもたちは玄関に靴が並んでいるのを見て、自分たちも靴を脱ぎ始めたんです。みんな普段は家の中で土足のはずなので、そのままでいいからと言ったのですが、「この家はこういうしきたりなら脱ぎます」と。ポルトガルという国が過去に南米やアフリカなどに植民地を持ち、いろんな価値観の人々と共生してきた歴史が、そうした子どもたちのフレキシビリティを養っているのだと思いました。

――今回翻訳された絵本では、環境破壊や戦争もテーマになっていますが、ヤマザキさんは世界に争いが絶えないことについてどう考えますか?

ヤマザキ 人類の歴史上、争いがなかった時代はありません。どんな生き物も、ハチのような昆虫でさえ自分たちのテリトリーを守るために戦う。人間も自分たちの種族の遺伝子をできるだけ残すために、自分と違う価値観を持った人たちを淘汰して一元化したくてしかたがない。同種族同士の戦いというのはほかの生物でも認められることですが、人間の場合は知性や倫理という衝動的行動の防止能力を携えていながら、それがまったく稼働していない。過去には敵とも無血で和平を結べる皇帝やリーダーがいましたから、暴力的戦争の回避は決して不可能ではありません。そのはずなのに、結局死者を出す戦争は何度も繰り返されている。学習がたりない。または学習が推奨されない社会になっている、という見方もあるでしょう。

靴を脱いでくれたポルトガルの子どもたちのように、異文化の考え方や風習をリスペクトし、共生もありだと受け止める寛容性はだれにでも備わっているはずですが、なかなかそんな気配にならないのは、私たちが自分たちの知性や思想の修練を怠っているのも原因でしょう。自分の身のまわりのことばかり考えて、広角で世界を見る事を面倒くさがっていると、この絵本のクマのようになるのは必至です。でもクマは結局自省し、学習をして利他を身につけることになる。この顚末(てんまつ)を「しょせんフィクションだから」ととらえなくていい日は果たしてくるのでしょうか。

家族同士で意見が違ったとき、誰かにムカついたときなど、どんなに自分の正義を押し通したくなったとしても、ふと立ち止まって、なぜそんなに許せない気持ちになったのかを考え直す勇気というものを、この絵本は与えてくれると思います。

お話/ヤマザキマリさん 取材協力・画像提供/green seed books 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

ヤマザキさん自身は「17歳から単身でイタリア留学し、詩人のパートナーとの貧しい生活の中であらゆる理不尽や不条理を目にして『物事はこうあるべき』という価値観はなくなった」と話してくれました。

次回はヤマザキさん自身の子育てを振り返ったお話を聞きます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2023年10月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

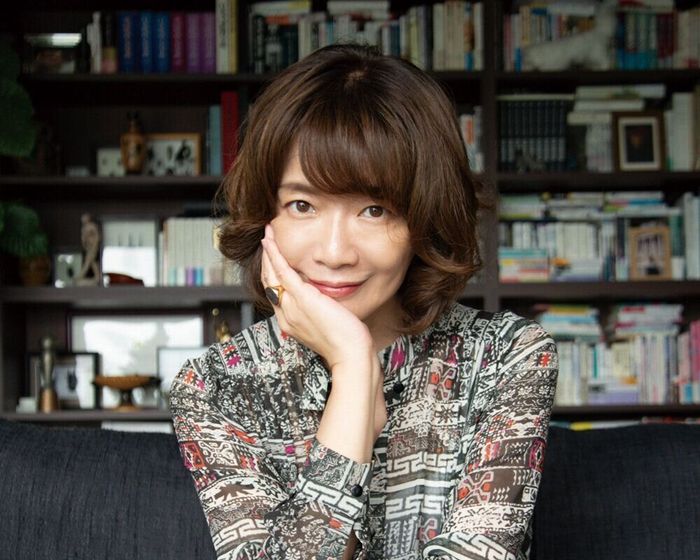

ヤマザキマリさん

PROFILE

漫画家・文筆家・画家。東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。

84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。

2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣賞新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。著書に『ヴィオラ母さん』(文藝春秋)、『ムスコ物語』(幻冬舎)、『CARPE DIEM 今この瞬間を生きて』(エクスナレッジ)、『猫がいれば、そこが我が家』(河出書房新社)など。

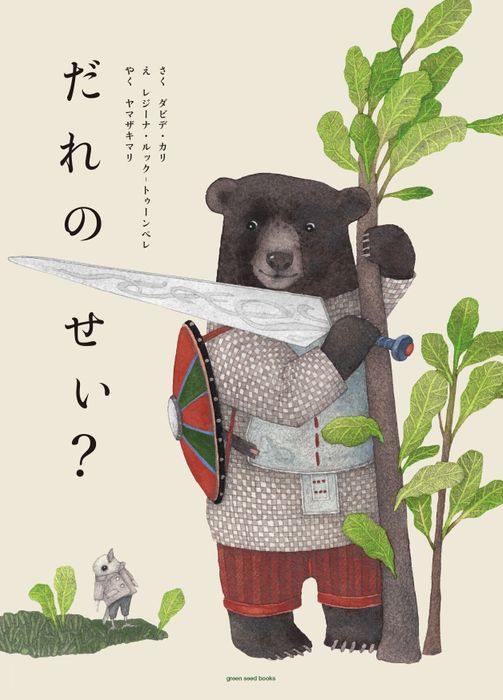

『だれのせい?』

森に住むクマの兵士が自分のとりでを壊された犯人探しをする中で、思いがけない真実を発見し、おごりと剣を捨て勇気を持って平和を探る物語。漫画家・文筆家・画家のヤマザキマリ の初のイタリア語翻訳絵本。ダビデ・カリ作、レジーナ・ルック‐トゥーンペレ絵、ヤマザキ マリ訳/1980円(green seed books)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い