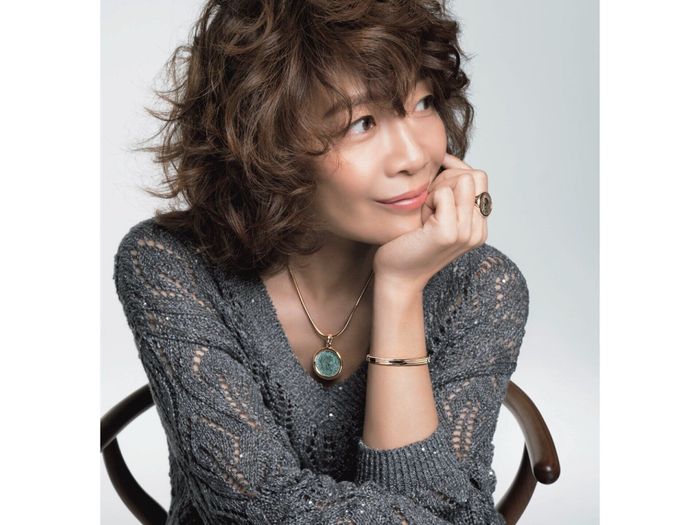

「留守番ばかりで寂しかったことも」破天荒だった母の子育て、必死に生きた自分の子育てを振り返る【漫画家・文筆家・画家ヤマザキマリ】

漫画家のヤマザキマリさんは代表作『テルマエ・ロマエ』などのほか、自分の母や家族のことをつづったエッセイ作品も多く発表しています。20代後半になる息子の母でもあるヤマザキさんに、自身はお母さんにどう育てられたか、そして自身の子育てはどうだったか、振り返って話してもらいました。全3回のインタビューの2回目です。

独自な道をいく面白い母に育てられて・・・

――ヤマザキさんは、著書『ヴィオラ母さん〜私を育てた破天荒な母・リョウコ』で、シングルマザーとしてヤマザキさん姉妹を育てたお母さんのエピソードをつづっています。ヤマザキさんにとってお母さんはどんな存在でしたか?

ヤマザキさん(以下敬称略) 私の母はオーケストラのヴィオラ奏者をしていました。音楽を心から愛し、演奏のほかにもヴァイオリンの教師として、北海道中に散らばるお弟子さんの家まで愛車のハイエースで回っていました。オーケストラも練習と本番でほとんど彼女が家にいることはありません。本当にいつも忙しくしていましたが、彼女が休みの日には私たちに学校を休ませ、ドライブに連れていったり映画を見に行く・・・そんな独自な道をいく人でした。私たち娘にしてみれば、母親ではあるのだけど、それ以前に面白い大人が一緒に住んでいるな、という感覚でした。

母親らしいことがうまくできない。参観日にメキシコのアステカ模様の服とか着てくるので「あれ、だれのお母さん」なんてうわさされると恥ずかしくて、なぜうちだけ普通じゃないの、と思うこともありました。でも、どこかで母に無難を求めるのはあきらめたんです。自分のあり方に正直な母を責めるのは理不尽な気がしたからです。音楽という仕事をすごく大事にして生きているのもわかるから邪魔したくないとも感じていましたし、留守番ばかりで寂しくても、懸命に生きている母に心配させないように気をつかうようになりました。

――ヤマザキさん自身が子どもをもつときに、お母さんの姿から子育てについて影響を受けたことは?

ヤマザキ 母は母である以前に、人間とはこうして生きていくのだ、という姿勢を自然に見せながら、私たち姉妹を育ててた人です。私が彼女から影響を受けているとすれば、その部分でしょうね。私にとっての子育ては、親が全身全霊で生命を謳歌(おうか)しながら生きる姿を、子どもにそのまま包み隠さず見せることにつきると思っています。生きていれば苦労するし悲しみにも遭遇するし、避けられない不条理や理不尽もある。それでも、この地球に生まれてくれば、命に感謝したくなることもたくさんあるということを、子どもに伝える、それのみです。母は意図してそういう生き方を私たちに見せていたわけではないと思うのですが、まず母である自分が自分という人間に満足する生き方をすることが、なにより大事かと思います。

母は私たち姉妹に勉強を強いたり、いい学校に入りなさい、社会で評価される人間になりなさい、ということはまったく言いませんでした。そもそも絵描きになりたい、という娘に『フランダースの犬』を読ませて「絵描きになると凍えて飢え死にするのよ、それでもいいのね」なんてことを言う人です。でも真剣に楽器を練習していたり、本を夢中で読んでいる姿を見ていると、自然とこちらも同じことをするようになるものです。

人生は予定調和ではない、思いどおりにいかないもの

――ヤマザキさんの子育てで、お母さんと似ていると思うところはありますか?

ヤマザキ 大ざっぱであまり深く物事を考えないところでしょうか。思いどおりにならないことに対して「なんでなのよ!」とはならない。人生に予定調和なんてない、と確信しているところも同じ。あと、子どもの教育は社会の決めたことに丸投げしていてはいけない、というところも母から受け継いでいます。自分の休みの日に子どもに学校を休ませてドライブに行くこともありましたし、自分の仕事の現場に連れていくこともありました。母と同じです。私が自分の都合を優先して息子を誘うと、息子のほうが学校を休みたくないよ、という日もありましたが、それも同じ(笑)でも、お母さんががっかりしたらかわいそうだから、と気をつかって学校を休んでくれてたようです。そこまで同じ(笑)

わが家の場合は何度も国際引越しを経験していますので・・・息子は私以上に、この地球に生きていくということは、なかなか自分の思いどおりにはならない、ということを体当たりで経験してきました。世界の各地で不条理とも理不尽とも満遍なく向き合ってきた。なので今は私よりよほど達観しています。悟りに達したような発言もしょっちゅうしてますね(笑)

――ヤマザキさん親子の国際引っ越しについて改めて教えてください。

ヤマザキ 17歳でフィレンツェの美術学校で留学を始めたときからつき合っていた男性との間に息子ができたのが28歳のとき。経済生産性が無かった彼氏とは別れ、自分が1人で子どもを育てる決意をしました。結婚はしていなかったので、親権は私が持つことになりました。そのとき、油絵画家になる目的はいったんあきらめ、生活のたしにならないかと漫画を描き始めたのもそのころです。

息子が1歳半のころに日本に帰国し、母の家がある北海道へ移って、そこでイタリア語の講師からテレビのリポーターまでなんでもやりながら子育てに必死でした。そして、息子が9歳のとき、私が中学2年生のときの欧州1人旅で出会ったイタリア人の陶芸家の孫にあたるベッピーノと結婚。当時彼が暮らしていたエジプトに移ってその後はシリアのダマスカスへ引っ越し、さらにその数カ月後にはイタリア経由でポルトガルのリスボンへ。さらにその6年後には夫が大学の研究で単身赴任していたアメリカのシカゴへ移り、息子もシカゴの高校に編入。海外を転々としてきたのは別に気まぐれからではなく、このように夫の仕事の都合が理由です。

こうした国際引っ越しも含め、私という破天荒な親を持ったがために、息子は「人生は思いどおりに進むものは何一つない」という覚悟が自然と身についていいったのでしょう。

高校卒業後は、息子はハワイ大学へ進学し、そのままアメリカに住み着くと思いきや卒業した今は東京で暮らしています。夫はイタリアで暮らし、私はイタリアと日本を行き来する生活になっています。

孤独も寂しさも成長には必要なこと

――ヤマザキさん自身が母となって、自分のお母さんと違うように育てたいと思ったことはありましたか?

ヤマザキ 自分が幼いころ、母は滅多に家にはいませんでしたから、かなり寂しい思いをしました。保育園はだれも迎えにきてくれないので、保育士さんが家に連れて帰ってくれる。今ではあり得ないことです。小学校になってからも、私が妹を保育園に迎えに行く。すると妹が「お母さんがいい」と泣き出すこともありました。本をたくさん読むようになったり、昆虫が好きになったのも、すべて寂しさを紛らわせるための工夫です。孤独とうまくつき合っていく術を模索していたのでしょう。でも、できれば息子には、あんな寂しい思いはさせたくないな、という思いはありました。

だから、どんなに仕事が忙しくても必ず保育園には私が迎えに行く。それだけは心がけていました。

――シングルマザーで働きながら息子さんとの時間を大切にしていたんですね。

ヤマザキ ただ、どんなに寂しい思いをさせたくないと思ってはいても、出張などの仕事もありましたから、そんなときは母に預けたり、年配の友人夫妻が面倒を見てくれたりしました。息子は息子なりに寂しい思いをしたと思います。けれど、自分の体験したことと息子の子育てを経験して思うのは、孤独感や寂しさは子どものうちに経験しておくべきことだということです。寂しさや孤独というのは、あらゆる感受性を育みます。他者を慮れる利他性も、寂しさや悲しさという感覚を知らずには身につかないでしょう。

子どもは親の愛情を感じていれば、どんな寂しい境遇にいても間違った方向にはいきません。だとしたら私なんてのはもうグレまくっててもおかしくなかったと思うのですが、そうはならなかった。そこには、一緒に地球で生きていく運命共同体としての、譲れない信頼関係があったからだと思います。

諦観したお坊さんのような息子にあきれられる母

――ヤマザキさんは自分が親として失敗したな、ダメだな、と思うことはありますか?

ヤマザキ 思うことどころか、ダメダメだらけですよ、私なんて(笑)。自分で自分にあきれてばかりいますから。身近なところでは、ペットボトルのキャップをいつもきちんと閉めるのを忘れちゃうんです。ふたがゆるいまま冷蔵庫に入れるから、息子がペットボトルを冷蔵庫から出すと、キャップが飛んで中身の液体が飛び出してしまう。「もういい加減にしてよ!なんで学習できないの!」と怒られるんですけど、今はもうあきらめて自分でキャップを締め直してくれてます(笑)

店での買い物中に私の持っていたバッグが大きすぎて、振り返ったときにバッグで商品を落としてしまったこともあります。息子には「頼むから母は速やかに店の外で待っていてください」と追い出されます。最近では、うちに来客があったとき一緒にいた息子ともども日本の戦艦の話になり、興奮して私の寝室に飾ってある戦艦の模型を持ってこようとしたら、勢いよく小指をベッドの足にぶつけて骨折しました。息子はもはや驚いてもいませんでした。ただ「模型が壊れなくてよかったね」とだけ(笑)

――意外とお茶目なヤマザキさんに対して、息子さんはしっかり者なんですね。

ヤマザキ 母親が子どもにとっての正しい人間的模範でなければならないのなら、もう失格もいいところでしょう(笑)。でも、母親もしょせんは1人の人間です。模範になることがあるとしたら、情けない失敗、くらいかな、私の場合は。息子にはだからもうしょっちゅう「しょうがないな」とあきれられているし、テレビに出ている私を見て「落ち着いてしゃべりなよ、あんな早口じゃ相手に伝わらないよ」と諭されます。

ハワイでの留学中、こんなことがありました。イタリアにいる私に電話がかかってきて「いいかい母。今から言うことはすべてもう解決したことだから騒がないで」と言うわけです。その時点で私はもう大騒ぎですよ(笑)「そんなに騒ぐなら言うのやめた」と脅すから、落ち着いてどうしたのか聞いてみると「車にはねられました」。

事故処理も済んで病院でも検査を受け、すべてが終わってからの報告でした。駐車場から出てくる低速度の車と自転車との接触なので大したことはなかったそうですが、保険会社から家族関係の確認の連絡があると思うから、そのために電話をしただけだ、と言うのです。息子の冷静さは絶対に私譲りではないな、と。それだけははっきりわかりました。

怒ってる姿も見たことがないので心配になって「怒れよ」と促したこともあります、鼻で笑われました。仏教哲学の本ばかり読んでいたころ「いっそ出家したら?」と提案したこともありますが、「子どもに出家をすすめる親がどこにいるの」とあきれられました(笑)

――親子であり、息子さんがヤマザキさんを見守る存在でもあるんでしょうか。

ヤマザキ 私が母を「面白い人だな」と見ていたのと同じなのかもしれませんね。母親が生きることに一生懸命になってるのを見てると、子どもは自然と見守る立場になっていくんだと思うんです。大人になっても失敗はしていいんだな、すっとこどっこいもアリなんだな、という気持ちが生きることの幅を広げてくれるのはあると思います。「立派な親をつとめなければ!」と頑張り過ぎることが、子どもに生きるつらさを感じさせてしまうことにもなりかねません。だとしたら、親が多少ドジであっても、悩んだり迷ったりしつつも、いきいきと人生を楽しんでいれば、子どもも自ずと生きることにポジティブな姿勢になっていくんじゃないでしょうか。

お話/ヤマザキマリさん 取材協力/green seed books 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

昨年末に89歳で亡くなったヤマザキさんの母、リョウコさん。ヤマザキさんが未婚の母として息子を日本に連れて帰った際「しかたない。孫の代までは私の責任だ」と、息子の面倒も惑わずに引き受けてくれたそうです。

次回のインタビューの内容はヤマザキさんが感じる海外と日本の子育ての違いについてです。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2023年10月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

ヤマザキマリさん

PROFILE

漫画家・文筆家・画家。東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。

84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。

2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣賞新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。著書に『ヴィオラ母さん』(文藝春秋)、『ムスコ物語』(幻冬舎)、『CARPE DIEM 今この瞬間を生きて』(エクスナレッジ)、『猫がいれば、そこが我が家』(河出書房新社)など。

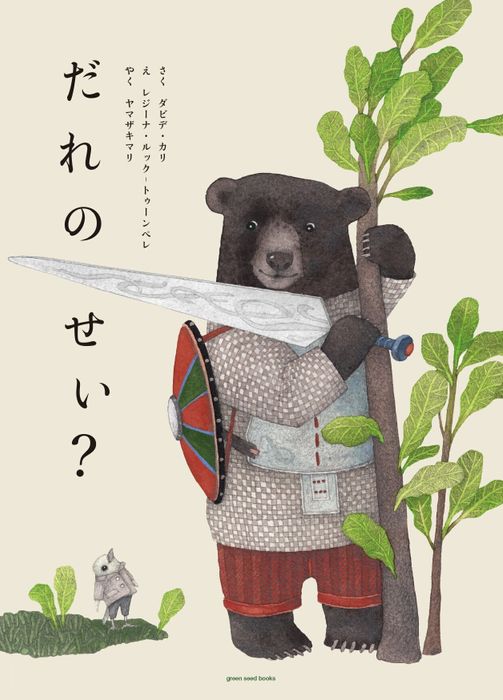

『だれのせい?』

森に住むクマの兵士が自分のとりでを壊された犯人探しをする中で、思いがけない真実を発見し、おごりと剣を捨て勇気を持って平和を探る物語。漫画家・文筆家・画家のヤマザキマリ の初のイタリア語翻訳絵本。ダビデ・カリ作、レジーナ・ルック‐トゥーンペレ絵、ヤマザキ マリ訳/1980円(green seed books)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い