徐々に体の機能が失われていく難病を小4で発症。急に落ち着きがなくなり、最初は発達障害だと思っていた【副腎白質ジストロフィー体験談・医師監修】

松本佳代さん(仮名)には、2人の子どもがいます。長男の智也さん(26歳・仮名)は副腎白質ジストロフィー(adrenoleukodystrophy以下ALD)です。ALDは大脳型の場合、発症後徐々に体の機能が失われてしまう難病です。智也さんの様子に異変が見られ始めたのは小学4年生のときのことでした。佳代さんに、初期の症状と病院を受診するまでのことを聞きました。全3回インタビューの1回目です。

小学4年生のとき、急に授業中立ち歩いたり、成績が下がるなど、気になることが

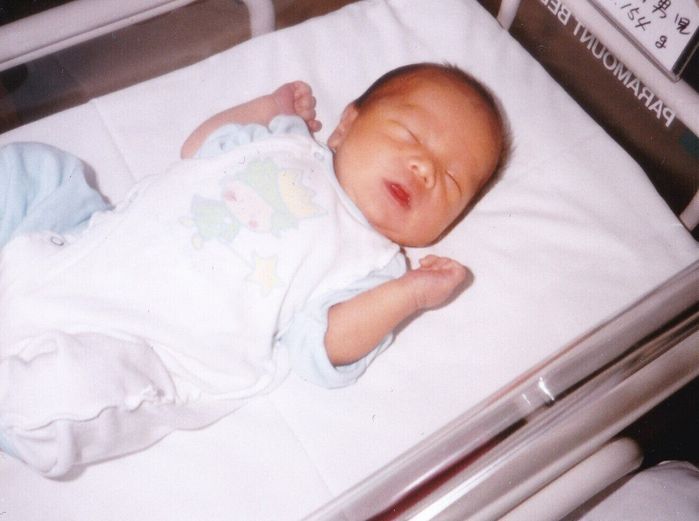

智也さんが生まれたのは、1997年1月。佳代さんが30歳のときでした。

「妊婦健診ではとくになんの異常もありませんでした。妊娠40週で、破水したので入院し、陣痛促進剤を使って出産しました。出産まで8時間30分ぐらいかかりましたが、元気な産声(うぶごえ)が聞こえて、生まれたばかりの智也を見たときはとってもうれしかったし、本当にかわいいな~と思いました。体重も3154gありました」(佳代さん)

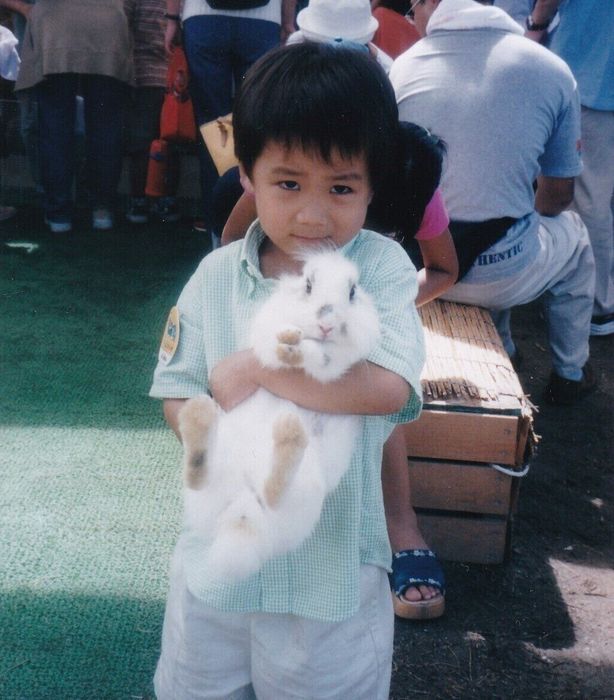

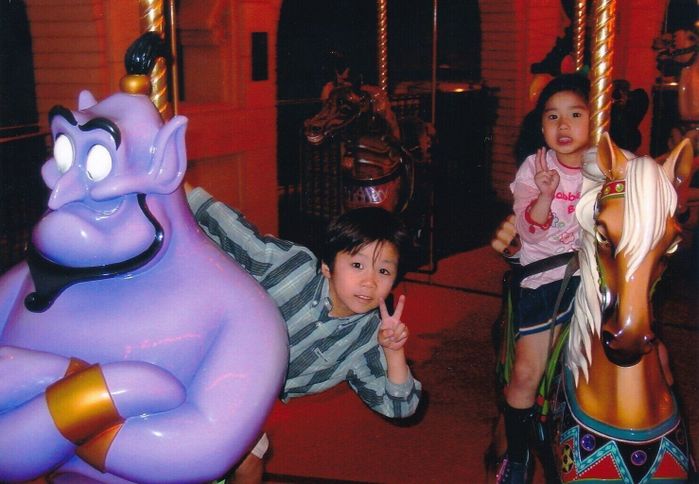

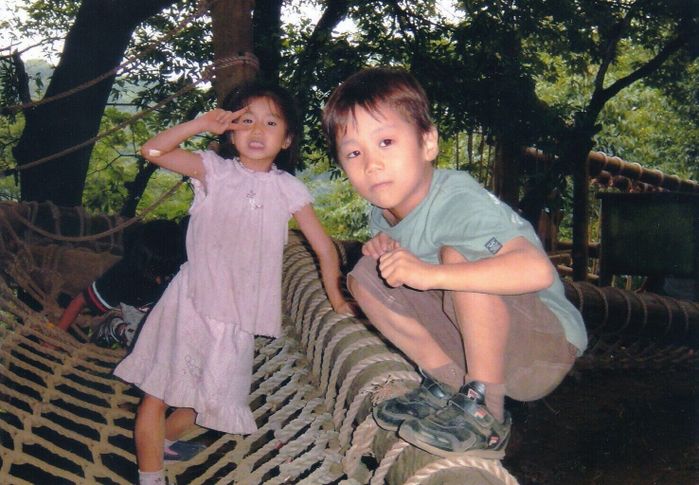

智也さんは、活発なタイプで幼稚園のころからスイミングを習っていました。側転なども得意で、小学3年生からは体操教室にも通い始めました。

「智也が通う小学校は、中学受験をする子が多くて、息子も中学受験をめざして、小学4年生からお友だちと塾に通い始めました。しかしそのころから生活の様子に、少しずつ以前と違う気になる様子が見られるようになりました。

塾のテスト結果が少しずつ下がり始めたり、担任の先生との2者面談では、『最近授業中に立ち歩くことがあります』と指摘もされました」(佳代さん)

智也さんは、のちに難病のALDと診断されます。ALDの初期症状の一つに、性格・行動の変化、突然成績が下がるというのがあります。

小学5年生になるとおねしょをするようになり専門外来を受診。逆さ文字を書いたりするように

佳代さんは、まず発達障害を疑います。佳代さんの妹さんの子どもが発達障害と診断されていたためです。

「智也も発達障害なのかな!? と思い、療育センターに相談に行ったところ、ADHD(注意欠如・多動症)の疑いがあると言われました。発達障害の書籍を読むと、確かに智也の行動に当てはまります。

また小学5年生の夏ごろからおねしょをするようになり、大学病院のおねしょの専門外来を受診し、治療をすることになりました。

そのころは発達障害の子のサポートにいいという声かけを心がけたり、おねしょの治療のためにおしっこの量を測ったりしる毎日でした」(佳代さん)

智也さんは以前よりアレルギーがあり、アトピー性皮膚炎の治療で皮膚科や、小児ぜんそくで小児科にも通っていました。

「療育センターやいくつかの病院に通う生活が続いていましたが、ある日、驚いたことに、寝ぼけていたのか夜中、トイレでないところでおしっこをしてしまったことがありました。

そのうち逆さ文字を書くようになったり、ズボンを自分で破いたり、前後逆に服を着たりするようになりました。これまで、そんなことはありませんでした。

療育センターで相談すると、発達障害による二次障害ではないかと言われました。これまで上手に書けていた作文も、書けないんです。これって本当に発達障害なのかな!? と私自身もわからなくなっていきました」(佳代さん)

小学6年生のとき、お友だちの名前を思い出せず、初めて脳の病気を疑う

そのような様子が続き、小学6年生になった春、もしかして脳の病気ではないか!? と佳代さんが疑うことが起こります。

「智也と話していたら、いつも一緒に登校しているお友だちの名前を思い出せないんです。そのお友だちとのことを私に話そうと思ったようなのですが『あそこに住んでいる、ほら、だれだっけ?』と言うんです。お友だちの名前が思い出せなんて、絶対おかしい! もしかして脳の病気ではないか? と思った瞬間です。

おねしょを診てもらっている大学病院で検査をしてほしいと言いました。

おねしょ外来の先生は、『脳の病気ではないと思うけど、お母さんが言うなら念のため』と言って、脳のMRI検査をしてくれました。

2週間後、結果が出ると『すぐに再検査をしたほうがいい』と言われて、その日のうちに、こども病院に入院して詳しく検査をすることになりました」(佳代さん)

検査の結果、わかったのは脳の白質異常でした。そのとき、佳代さんはふと思い出したことがありました。

「私には、年上のいとこがいて、その人は体が不自由になって亡くなっていたんです。ただそのとき私は、いとこの病名を知りませんでした。医師にそのことを伝えると、すぐに病名を調べてほしいと言われました。

私の親から連絡をしてもらって調べてもらったところ、いとこはALDで亡くなっていました。後からわかったことですが、ALDはまれな病気で診断が難しいそうです。いとこもなかなか診断がつかず、発症から10年ぐらいしてやっと診断がついたそうです」(佳代さん)

佳代さんはこども病院の医師にそのことを伝えます。すると、すぐにALDを疑って遺伝子検査をすることになりました。

「いとこの件を伝えていたので、検査結果は1週間ぐらいで出ました。智也は大脳型ALDでした。小学6年生の夏休みに診断がつきました」(佳代さん)

佳代さんは、いとこの病名がわかってからインターネットでALDについていろいろ調べました。

「大脳型ALDは、早期治療が必要で、唯一の有効な治療法は発症初期の造血幹細胞移植です。治療にはまだ間に合う!? 間に合って!と願うような思いでいっぱいでした」(佳代さん)

智也さんは、診断がついて1カ月後には臍帯血(さいたいけつ)による造血幹細胞移植を行いました。

【松川先生から】まれな病気なので、初めはADHDと考えられることも

小児大脳型ALDの場合には、初めは落ち着きがないことや、学校の成績が下がるなどの症状が認められることがありますが、ALDがまれな病気であることから、ALDと診断されず、ADHD(注意欠如・多動症)などと考えられてしまうことがあります。ご家族にALDと診断された方がいた場合は、それを伝えることが診断の助けになることがあります。

お話・写真提供/松本佳代さん 監修/松川敬志先生 協力/認定NPO法人ALDの未来を考える会 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部

ALDはまれな病気ですが、①突然、成績が下がる、②落ち着きがなくなるほか、③言葉を忘れたり、話し方がおかしくなる、④突然、耳が聞こえづらくなる、⑤急に乱暴な性格になるなどの初期症状から、症状が進行することもあります。

佳代さんは、診断がついてすぐにALDの未来を考える会に入会し、勉強会などに参加しました。同会は、2000年に発足されたALD・遺伝性希少疾患の患者会です。「ALDは、まれな病気で情報が少ないので、同じ病気を抱える子をもつ、親の体験談が本当に役に立ちます」と佳代さん。

2021年には認定NPO法人となり、「声を聴き寄り添う」ことを大切に、ピアカウンセリングによる当事者・介護者支援のほか、研究・医療機関や海外の団体とも連携し、早期診断・早期治療実現のため新生児スクリーニング導入に向けた活動を推進しています 。

インタビューの2回目は、ALDの診断がついてからと治療について紹介します。

松川敬志先生(まつかわたかし)

PROFILE

医学博士。東京大学大学院医学系研究科 神経内科学助教。神経内科、神経遺伝学の診療、研究に従事。

内科認定医、総合内科専門医、内科指導医、神経内科専門医、神経内科指導医、臨床遺伝専門医。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2023年12月の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い