「何度言っても子どもに伝わらない!」その原因は伝え方がその子の「認知特性」に合ってないのかも【小児科医】

小児科専門医の本田真美先生は「認知特性」についての研究を進めています。認知特性とは、外から入ってくる情報を頭の中で理解、整理、記憶、表現するときに、その人が「やりやすい」と感じる方法のことです。

全4回のインタビューの3回目は、本田先生と夫の晶大さんが本田家で実践していた、子どもの認知特性を踏まえた伝え方について聞きました。

視覚優位の夫は、数年前のけんかをそのとき着ていたセーターの色と一緒に記憶

認知特性は大きく分けると3つのタイプがあります。

・読んだ情報を処理するのが得意な「言語優位」

・見た情報を処理するのが得意な「視覚優位」

・聞いた情報を処理するのが得意な「聴覚優位」

――本田先生は言語優位、晶大さんは視覚優位とのこと。生活するうえで、認知特性の違いを感じることはありますか。

本田先生(以下敬称略) それはそれはたくさん! 中でもすごく印象的なエピソードがあるんです。結婚してすぐのころ、私が作った料理の味つけのことで、ものすごいけんかになったことがありました。といっても、私はそのことをすぐに忘れたのですが、何年かたったある日、私が着ていた青いセーターを見て、夫が「料理のことで大げんかした日に着ていたセーターだね」って。

驚いて「どういうこと!?」と聞くと、「自分の前に、青いセーターを着た妻が怒った顔をして立っていて、その部屋にあったテレビの画面にはヒトラーの顔が映っている」というシーンを、1枚の写真のように記憶してるって言うんです。その話を聞いて、私は「料理のことでけんかした日のことだ」と思い出したのですが、夫はなぜ私が怒っていたのか、その詳しい内容はまったく覚えていないと。視覚優位の夫は、その場面を写真として記憶しているので、そのときのやりとりは記憶に残っていないようです。

――認知特性のタイプによって記憶のしかたが違うということですか。

本田 そうです。夫の記憶のしかたが私のそれとは全然違っていることを知り、とても衝撃を受けました。同じことを経験しても、記憶のしかたや表現方法はまったく違うんです。

――夫の晶大さんは結婚当初、本田先生とのコミュニケーションに苦労したとか。

晶大さん(以下敬称略) 私は物事を言葉で説明をするのが苦手。それを何とかしなくちゃいけないと、社会人になったころからずっと感じていました。頭の中には視覚的なイメージがあふれているのですが、それを説明しようと言葉を発した瞬間に、自分のイメージとはかけ離れたものになってしまうという感覚です。自分の頭の中が映像としてそのまま相手に伝わればいいのに!とよく思います。

妻と結婚したことで、さらにそのことを強く感じました。妻とコミュニケーションが取れなくて、けんかになることがたくさんあったので。

そんなとき、妻が研究している認知特性のことを知り、「言語優位の妻とは、物事を理解したり表現したりする方法が違うから、うまく伝わらないんだ」って理解したんです。

言葉での説明が得意じゃないんだから、100%伝えようと思ってもうまくいかなくて当たり前なんだ。最低限必要なこと、要点だけを伝えられるようにしようって考えるようになりました。それを繰り返していたら、いつの間にか妻とけんかしなくなりました。

話をうまく人に伝えることができるのは言語優位な人の特徴

――晶大さん同様、息子さんは視覚優位で言葉でのコミュニケーションが苦手。幼児期に「伝わらない」「かみ合わない」と困ったエピソードを教えてください。

本田 幼児期は生活のすべてがそんな感じでした。「なんでこの子はこんなに理解力がないんだろう」と思っていたし、息子からは「ママの言うことがわからないから絵に描いてよ!」ってよく言われてました。

――聴覚優位な娘さんとはどうでしたか。

本田 娘には「学校のことを話してよ」とか「何か面白いことを言ってよ」みたいな誘い方もしていたんですけど、出てこないんですよね~。クリニックにやってくるお子さんの中で、言語優位だなって感じる子だと、ポンポンポンって話が広がっていくから、娘とは違うなあと感じていました。

私は自分が体験したことを人に伝えるとき、起承転結や順を追って説明することにそれほど苦労は感じないので、ほかの人もそうなんだと思っていたんです。ところが、夫と結婚し、息子と娘を育てる中で、それができるのは私が言語優位で言葉で表現するのが得意だからなんだって理解しました。視覚優位や聴覚優位の家族には難しいことなんだなって。

認知特性を知っていると、優劣ではなくこういうことを素直に納得できます。

――言語優位の人はなぜ、うまく説明することができるのでしょうか。

本田 ちょっと専門的な話になりますが、人の脳が情報を処理する方法には、「同時処理」と「継次(けいじ)処理」の2つのパターンがあるんです。

同時処理の人は、まず全体の情報をざっくりと認識し、そのあと、パーツをつなげて情報を処理します。一方、継次処理の人は一つ一つの情報を順序立てて、連続的に処理します。

組み立て式の本棚を作るときの手順をイメージして考えるとわかりやすいです。

同時処理の人はまず、完成した本棚の全体像を頭の中に思い描きます。そのあと本棚を構成する部材を確認し、それらのつながりを考えながら作っていきます。

継次処理の人は、まず本棚を構成している部材に注目します。それから説明書を読みながら、部材をつなげる手順を考えて作り、最後に全体像を確認して完成させます。

視覚優位の人は「同時処理」、言語優位の人と聴覚優位の人は「継次処理」で行うことが多いようです。

――言語優位な人は、物事を順序立てて理解するということですね。

本田 そうです。自分の気持ちや考えが相手にうまく伝わるように、頭の中で言葉を使って考え、話す内容や順番の段取りをつけながらしゃべっているんだと思います。

ところが、同時処理の人はまず全体像でイメージをつかむから、「今日は〇〇がありました」って、結論をバーンと語って完結しちゃうことが多いんです。“落ち”を先に言っちゃうから、話が広がっていかない。私以外の家族は3人ともこのパターンです。

――娘さんは耳から英語を聞き取ることが得意な聴覚優位ですが、継次処理の人ではないのでしょうか。

本田 娘は子どものころ絵を描くのが上手だったこともあり、視覚と聴覚が優位で、言語が苦手なタイプ。夫や息子と同じように、“落ち”を言って終わってしまうんです。

――「たまひよ」の読者の子どもの年齢だと、子どもが幼稚園・保育園、小学校などで何をしているのかとても気になるので、話してくれない子ほどあれこれ質問したくなります。

本田 私もそうでした。息子も娘も「今日は幼稚園で〇〇をした」で話が終わっちゃうので、「どうしてそれをしたの?」「先生は何て言っていた?」とか、話を引き出そうといろいろ質問していました。でも、彼らにとっては結論を話したことでその話は完了しているので、私のつっこみは「しつこいなあ」と感じていたんだろうと思います。

でも、質問に順番に答えていくという作業は、話したり書いたりする文章の組み立てを学ぶことにもつながりますから、言葉が苦手なお子さんに対しては根気強く、会話のラリーを続けるといいと思います。

100文字だと息子には伝わらない。でも10文字で要点だけ伝えれば理解できる

――晶大さんは本田先生との会話で意識した「最低限必要なことを話す」「要点を話す」は、お子さんとの会話でもしていましたか。

晶大 今もしています。とくに息子が小さかったころは、たとえば100文字の長文で説明されると、話が終わったときに前半の情報が飛んでしまい、何の話だったかわからなくなっていました。でも10文字なら理解できるし記憶にも残る。

だから、息子と話すときはできるだけ完結に要点だけ伝えるようにしてきたし、息子にも「必要なことだけ伝わるように話せばいいんだよ」と教えてきました。

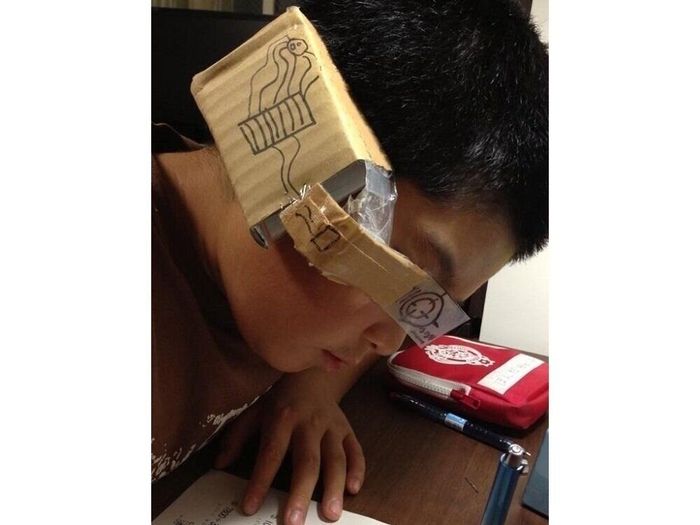

そして10文字では伝えきれないことは、絵や写真など視覚から情報を得られるものを使って、理解を促しました。

認知特性に合った伝え方は大切。でも認知特性にこだわりすぎないことも大切

――「伝えたいことが子どもに伝わらない」と悩むママ・パパのために、認知特性を生かした伝え方のヒントを教えてください。まず、イメージで物事を考えるのが得意な「視覚優位」の子どもについて。

本田 夫が息子にしてきたように、言葉では簡潔に伝え、写真や映像、図などを使って補足しましょう。たとえば、「信号が青になったら渡るんだよ」と言葉で説明しつつ、青信号の写真を見せるなどです。また、早口で話すと伝わりにくいので、ゆっくり簡潔に話すことを意識してください。

「視覚優位」な子どもは、伝えたいことが、イメージとして頭の中にはっきりと浮かんでいるのに、それを思うように言葉で伝えられなくて、イライラすることがあります。そんなときは、「絵に描いてみて」と促してみるのもいいと思います。

――耳から入る情報を理解するのが得意な「聴覚優位」の子どもについてはどうですか。

本田 耳から入ってくる言葉を理解する力があるので、視覚優位な子よりは、言葉で伝えやすいと思います。

ただし、言葉を音楽と同じような「音」としてとらえる傾向にあるので、ママ・パパが伝えたことを本当に理解しているか、子どもの反応などを見ながら見極める必要があります。

また、言葉の理解力が高まってきたら、なぞなぞやクイズ形式にして説明すると、楽しく理解できそうです。

――言葉で理解するのが得意な「言語優位」の子どもは、ママ・パパがコミュニケーションを取りやすいですか。

本田 3つのタイプの中では一番伝えやすいタイプです。「会話がかみ合わない」と悩むことも少ないかもしれません。

でも、たとえ「言語優位」な子どもであっても、大人と同じレベルで理解できるわけではないことは忘れないようにしましょう。「この子は言葉が達者だから」と、大人と話すときと同じように話してしまうと、子どもには伝わっていないかもしれません。聴覚優位の子と同様、子どもがきちんと理解しているか、確認する必要があります。

また、「言語優位」の子は「話したい」という欲求が強いので、「聞いて聞いて」と子どもが言ってきたら、できるだけ時間を取って聞いてあげてください。

――子どもとスムーズにコミュニケーションを取るために、ほかにも気をつけたいことはありますか。

本田 認知特性は物事を理解するときの特性なので、子どもとの接し方で参考にしてほしいと思うのですが、得意な認知のしかたはあっても、視覚だけ、聴覚だけ、言語だけで物事を理解しているわけではありません。幼い子どもであっても認知能力を使い分けています。だから、子どもの認知特性に縛られすぎないことも大切です。

子どもに伝わってないな、会話がかみ合っていないなって感じるときは、いろいろな伝え方を試して、親子ともにストレスなく、笑顔でコミュニケーションを取れる方法を見つけてほしいなと思います。

お話・監修・写真提供/本田真美先生 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

「言いたいことが子どもに伝わらない」と感じるときは、伝え方が子どもの認知特性に合っていないのかもしれません。子どもの認知特性を理解しつつ、でもそれにこだわりすぎず、子どもの様子を見ながら、いろいろな伝え方を試してみるのがよさそうです。

インタビュー4回目は、子どものやる気を引き出すかかわり方と認知特性についてです。

本田真美先生(ほんだまなみ)

PROFILE

医学博士、小児科専門医、小児神経専門医。あのねコドモくりにっく院長。東京慈恵会医科大学卒業。国立小児病院にて研修後、国立成育医療センター、都立多摩療育園、都立東武療育センターなどを経て、2016年みくりキッズくりにっくを開院。2024年8月より現職。2022年に認知特性に関する研究を行う「本田式認知特性研究所LLP」を設立。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年9月の情報であり、現在と異なる場合があります。

『子どもの「ほんとうの才能」を最大限に伸ばす方法』

絵を描くのが得意、歌や演奏が上手、絵本を読むのが好き・・・などなど、子どもの好きなこと、得意なことと関係している 「認知特性」。認知特性を知ると、子どもへの理解が深まり、また、ママ・パパ自身の認知特性を知ることは、夫婦間のコミュニケーション力アップにもつながる。本田真美著/1650円(河出書房新社)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い