生後3カ月で重度の難聴とわかった息子。「本当はきこえてるんじゃないか」とわざと物音を立てたことも。きこえるために手術をすることへの母の葛藤【体験談】

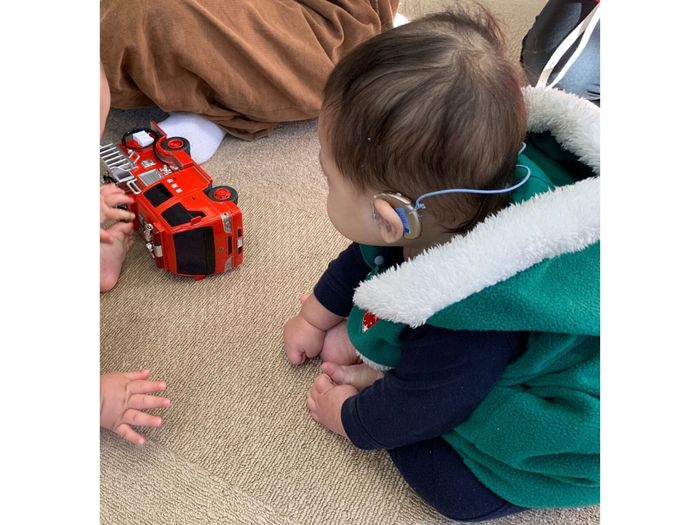

神奈川県に住む美砂江さん(37歳)は、夫の朋也さん(43歳)、咲花(えみか)ちゃん(6歳)、糸優(しゆう)くん(3歳)の4人家族です。長男の糸優くんは生後3カ月で重度難聴と診断され、生後10カ月に人工内耳手術を受けました。今は主に音声言語でコミュニケーションをとっている糸優くんが、生まれたときから手術後までのことについて、美砂江さんに聞きました。全3回のインタビューの1回目です。

生後4日目の検査で難聴の可能性があると告げられた

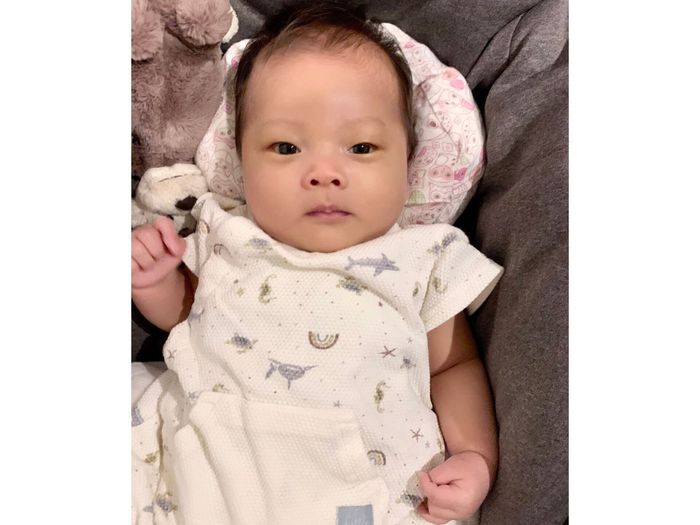

美砂江さんが糸優くんを出産したのは、2021年6月。新型コロナウイルスの緊急事態宣言下のことでした。

「出産の前日にPCR検査をしてから入院し、出産も家族の立ち会いはできず、分娩台のわきにスマホを固定して夫と通話しながらの出産でした。妊娠38週での計画無痛分娩です。ほとんど痛みを感じなかったので、とても幸せな出産でした。 赤ちゃんは元気いっぱいで、生まれてすぐにカンガルーケアで抱っこしたときには、やっと会えた喜びに満たされてすごくうれしかったです。

これから出会うたくさんの人、景色、感情、経験などを紡いで豊かな人生になるよう、そして優しさであふれた人生になるように、と願いを込めて『糸優』と名づけました」(美砂江さん)

ところが生後4日目、美砂江さんは糸優くんに難聴の可能性があることを告げられたのです。

「生後3日目に助産師さんから『新生児聴覚スクリーニング検査がうまくできなかったから、明日もう1回検査させてもらってもいい?』と言われました。そのときは『ふ~ん、そんなことあるんだぁ』くらいにしか思っていませんでした。しかし4日目の夕方に医師が病室に来て、『新生児聴覚スクリーニングという検査が“リファー”で難聴の可能性がある』と言われました」(美砂江さん)

リファーとは「専門医によるより詳しい検査が必要(要再検査)」ということです。

「最初は医師が何を言っているのかまったくわからなかったというか、理解することを拒んでいたと思います。私の親せきにも知り合いにも難聴の人がいなかったこともあり、まさか自分の子が耳がきこえないかもしれないとは想像もしていなかったのです。

上の子が3歳になったばかりでちょうどおしゃべりが上手になってきた時期でした。おしゃべりの楽しさとかわいらしさを実感していたころだったので、この子は上の子のようにおしゃべりしたり、一緒に歌を歌ったりできないのかもしれないと思うと悲しくて涙が止まりませんでした。

医師は『耳に羊水(ようすい)がたまっていて検査がリファーになる子もいるから、そんなに心配しなくていい』と言ってくれましたが、妊娠中ギリギリまで仕事をしていたり、風邪をひいて風邪薬を飲んでしまったりしたことがいけなかったんじゃないか、妊娠中の自分の行動のせいかもしれないと、ものすごく自分を責めました」(美砂江さん)

美砂江さんは退院後すぐに、産院で紹介してもらった小児難聴の専門医がいる総合病院に診察の予約を入れ、約1カ月後に受診。さらに1カ月後に糸優くんの詳しい聴力検査を受けることになりました。

「受診をしてから検査結果が出るまでの2〜3カ月間は、落ち込んで泣いてばかり。自分の親や義両親、親せきや友だちなど、夫以外のだれにも息子が難聴かもしれない事実を伝えられませんでした。

でも泣いてばかりの私とは対照的に、夫は最初から前向きだったように思います。産院から退院して帰る車の中でも泣いていた私に『たとえきこえていなくたって、こんなにかわいいいことにはかわりないんだし、俺たちが育てていかなきゃいけないんだから落ち込んでたってしょうがないじゃん!』と言われ、『たしかにそのとおりだ』と思ったことを今でも覚えてます。そんな夫の前向きさに何度も救われました」(美砂江さん)

本当はきこえてるんじゃないか、とわざと物音を立てていた

美砂江さんは検査結果を待つ間にSNSで難聴児の情報を探したり、医師から聞いたろう学校の乳幼児相談を予約するなど、糸優くんをどう育てていけばいいのかを必死で調べました。

「最初に専門医を受診してからすぐに、ろう学校の乳幼児相談を予約し、息子が生後1カ月のころに相談に行きました。『生後1カ月で相談に来るなんて早いですね!』ととても驚かれました。

0~2歳を対象とした乳幼児相談では、ろう学校の先生が、検査のことや検査結果の見方、難聴の種類などの情報を教えてくれました。また、新生児聴覚スクリーニングでリファーになった子や、難聴と診断された子が、同じ月齢の子たちと一緒に遊ぶグループ活動などにも参加しました」(美砂江さん)

糸優くんのためのさまざまな情報を調べながらも、美砂江さんはなかなか糸優くんの聴力のことを受け止めきれない気持ちだったそうです。

「しばらくは、本当はきこえてるんじゃないか、と思っていました。なにか大きい音がして、息子がたまたま反応したりすると『今、動いたよね、やっぱりきこえてるんじゃないかな』って。わざと掃除機をかけてみたり、きこえを確かめるような行動をしていたと思います。

今思うと、あの時期はものすごく不安定な心理状態でした。あるとき区の3カ月健診に行った際、鈴の音が鳴ったほうに振り向くかどうかをみる検査がありました。ほかの子の様子を見て、ドキドキしながら待っていたのですが、息子の番ではその鈴の検査はやりませんでした。事前に問診票に難聴の診断を受けていることを書いたから、おそらく配慮してくれたんだと思います。

でも私は、検査がなかったことがものすごく悲しかったです。帰り道ベビーカーを押しながら1人で泣きました。でも、きっと検査したとしても反応がなくて、それはそれでまた悲しくて泣いたのではないかと思います」(美砂江さん)

そして、糸優くんの検査結果がわかったのは、ちょうど生後3カ月を迎えるころでした。

「医師から、重度の感音性難聴の診断が伝えられました。息子は裸耳(らじ)だと両耳とも105dB程度、飛行機のジェット音がきこえるくらいとのこと。医師からできるだけ早く音を入れてあげたほうがいいとすすめられ、生後3カ月から補聴器を装用し始めました。

補聴器をつけても最初のうちはあまり反応がありませんでしたが、しだいに息子が音に反応するようになってきたのがとてもうれしかったです。反応がうれしくて、ついつい大きな音の出るおもちゃを買いがちで、山梨に旅行に行ったときにはお土産屋さんで熊よけの鈴を買ったこともありました(笑)」(美砂江さん)

いろんな人に話を聞き、人工内耳手術が選択肢に

糸優くんが生後3カ月を過ぎて補聴器を装用し始めたころから、美砂江さんはSNSで糸優くんが重度の難聴であることを投稿するようになりました。

「SNSには子どもたちの写真も投稿していたので、息子の耳の補聴器に気づく人がいるかもしれないと思い、勇気を出して自分から公表することに。すると、意外なことにものすごく反響があったんです。『お父さんが難聴だよ』『義母が手話通訳士だよ』『お母さんが小児難聴の専門医だよ』など旧知の友人たちの新たな事実を知ることになり、びっくりしました」(美砂江さん)

周囲の人に糸優くんの難聴のことを話せるようになり、美砂江さんの元には周囲から難聴に関するさまざまな情報が届くように。そして美砂江さんと朋也さんは、糸優くんの人工内耳手術の選択肢も考えるようになりました。

「検査結果が出たときに義理の姉に話したところ、姉の友人のお子さんも難聴児だと聞きました。そのご家族を紹介してもらって会いに行き、人工内耳について話を聞きました。当時中学生になっていたお子さんの話を聞いて、人工内耳を装用すると可能性が広がることを知り、そこから人工内耳について調べ始めました」(美砂江さん)

美砂江さんはその後、人工内耳手術を視野に入れ、手術ができる病院に転院します。糸優くんの人工内耳手術をするかどうかについて、夫婦で何度も何度も話し合いました。

「ろう学校や療育施設をいくつか見学し、SNSで人工内耳手術をしたことがある人や、大人の難聴者の人、いろんな人にDMを送って意見を聞きました。きこえないお子さんを手話で育てている人たちにも会って話を聞きました。

難聴がある息子を自分たちはどう育てていくのか、夫と何度も話し合い、悩みました。とくに手術を受けることに関しては、『きこえない』特性をもって生まれてきた子に対して、息子自身がまだ判断できない段階で親の私たちの思いで『きこえ』を与えていいものなのか、葛藤がありました。子どもの一生を左右することを、親が決めなくてはならない責任の重さがずっしりとのしかかるようでした。

悩んだ結果、私たちは息子に手術を受けさせることを決めました。私たち家族は手話を覚えれば息子とコミュニケーションがとれるけれど、この世界はきこえる人がほとんどの世界です。音がきこえるほうが、息子の世界を広げることにつながるんじゃないか、と私たちは考えました」(美砂江さん)

お話・写真提供/美砂江さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

子どもが聴覚障害を持って生まれたことをなかなか受け入れられないながらも、必死で糸優くんの成長のために何ができるかを探してきた美砂江さん。その行動力に、糸優くんへの深い愛情を感じます。

次回の内容は、人工内耳手術を受けてからの糸優くんの子育てについてです。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年9月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い