ランドセルの防犯ブザーは、つける位置に要注意。犯罪に遭いやすいのは「ひ・ま・わ・り」な場所。子どもと一緒に確認を!【専門家】

この春から保育園や幼稚園への入園、小学校への入学などで環境が変わった人もいるでしょう。新しい習い事や学童クラブに通い始めるなど、行動範囲が広がる子も。環境がガラリと変わるタイミングで、子どもの安全・防犯への意識を高めたいところ。とくに小学生は、親の送り迎えなしで学校や習い事の行き帰りをする子が多くなり、よりいっそう注意が必要です。子どもの安全・防犯に詳しい清永奈穂先生に聞きました。

ぜひ用意したい防犯ブザー。身につける位置に要注意

――子どもの小学校入学を喜ぶ一方で安全・防犯に不安を持つママ・パパは多いと思います。用意するといいものを教えてください。

清永先生(以下敬称略)もっともおすすめしたいのは防犯ブザーです。とっさの際にひもを引くだけなので子どもでも簡単に使えます。大音量のブザーが鳴ると犯罪者が犯罪を断念し、まわりの大人が駆けつけるなど子どもを守るのに役立ちます。

ただ、注意したいのは装着する位置。ランドセルの横でなく、必ず肩を通す持ち手の部分につけること。左右ありますが、利き手などを考えながらより引きやすいほうにつけましょう。

ランドセルの横につける子もいますが、後ろから犯罪者にはがい絞めにされたときなどに、横についている防犯ブザーを鳴らすのは難しいです。肩を通す持ち手部分に取りつけたときも、防犯ブザーのひもは、子どもがいつでもすぐに引っ張れるよう腰の高さに調節してください。

そのほか親子で連絡を取り合いたいならキッズ携帯、子どもの位置を確認したいならGPSと必要に応じて用意するといいでしょう。

――防犯アイテムを用意すれば安心でしょうか?そのほかにしたほうがいいことはありますか?

清永 実際に使ってみることです。ロールプレーイングゲームのようにママ・パパが犯罪者の役になって子どもの手を引っ張るなどし、子どもが防犯ブザーを鳴らす練習をしてください。

いざというとき防犯ブザーを鳴らせる子は2%という調査結果があります。事前の練習がないと実際に使えないことが多いんです。

また、お友だちとの貸し借りや、ふざけながらの使用はしないなど使い方のルールも決めておきましょう。練習は月に1回ほど行うことで、故障していないか、電池がきれていないかなどが確認でき、安全・防犯への意識を改めて高めることもできます。

キッズ携帯を用意する場合は、ママ・パパに緊急連絡する練習もしておきましょう。

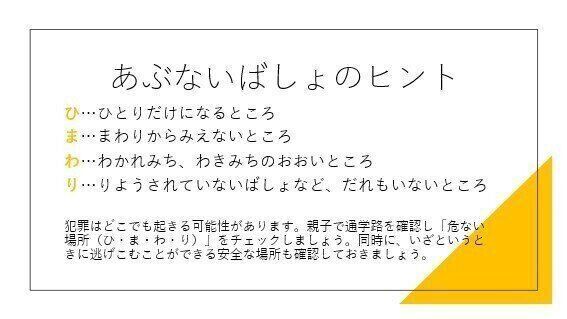

通学路のマップを作ろう。危ない場所のヒントは「ひ・ま・わ・り」

――小学校に入学すると子どもだけで通学するのが基本になります。入学したばかりの時期は親が付き添ったり、学校によっては4月中は地域の方の見守りがあったりするでしょうが、いずれ子どもだけで通学するように。また、4~5月は新しい習い事を始めたり、学童クラブに通い始めたり、学校以外でも生活に変化がある子も。安全に通うため、親子ともにどんな心構えをするといいでしょうか?

清永 親子で通学路を歩きながら、周囲の様子を見直しましょう。人や車の流れを把握できる通学と同じ時間帯が望ましいです。

夜は日中と景色が一変するので街灯の数や間隔、道の明るさなどを確認しておくといいでしょう。10メートル先が真っ暗で見えないのは危険です。習い事や学童クラブに通う場合はその道も一緒に歩いて確認しておくとむやみに心配しなくて済みます。

――どのように歩き、子どもに危ない場所を教えるといいですか?

清永 おすすめしているのが、親子で歩きながら通学路のマップを作ることです。最初に紙に自宅と学校を書き、線でつないで通学路とします。それを手にして歩きながら、交番やコンビニなどの安全な場所や、公園のトイレや人気のない空き地などの危ない場所(ひ・ま・わ・りの場所)を書き込んでいきます。

歩きながら「ここから1人になるね。前を見てさっさと歩こう。知らない人に声をかけられても絶対について行ってはダメだよ」「自動販売機の横には犯罪者が隠れているかも!1人で歩くときは、急に腕をつかまれないよう少し離れて歩こう」などと具体的に教えましょう。

「ここで気をつけることは何だっけ?」と親が質問して子どもに答えさせるのを繰り返すとより注意するようになりますよ。

小学1年生の子は最低6メートル先をまっすぐ見て歩くことが大事

――安全な場所、危ない場所を把握する以外に子どもに意識させるといいことはありますか?

清永 いちばんは、しっかり前を向いて歩く習慣をつけることです。

「通学路は、保育園の送迎時でもよく通っていて知った道だから」と安心するのは少し待って。保育園や幼稚園のころにママやパパと一緒に歩いた道だったり、自転車送迎などで通い慣れた道だったりしても、子どもが自分の足で歩くとなると勝手が違うことがあります。

入学したばかりのころや新しい習い事に通い始めたばかりのころは、行き帰りの途中で迷子になる子も。必ず覚えるまで一緒に歩いてください。

――通学中はいろいろなものに気を取られて前を見て歩くのが難しい子もいるかと思いますが・・・

清永 そもそも子どもの視野は大人より狭く、何かを見ようとするとキョロキョロしがちです。左右の視野は大人約150度に対し子どもは約90度、上下の視野は大人約120度に対し子どもは約70度です。

両手で輪を作るようにして目元にあててみてください。上下左右、見える範囲が狭いですよね。子どもの視野は大人より、だいたいこのくらい狭いと理解するといいと思います。

子どもをねらう犯罪者が「よし、あの子にしよう」と最初のスイッチを入れるのが、20メートル離れた地点といわれています。そのため、20メートルくらい先を見て普段と違う様子がないか確認しながら歩くのが理想ですが、それができるのは小学5~6年生ごろです。また、子どもを連れ去ろうと最終的に決断するのが6メートルに近づいた地点といわれています。小学1年生の子の場合は、少なくともその6メートル離れた地点までは確認しながら歩く習慣をつけたいところです。

犯罪者というのは最初から危ないわけではなく「変な人」から「あやしい人」、それから「危ない人」へと変化します。この「あやしい人」の段階で、もう6メートルくらいの地点まで近づいていることが多いので、この段階で子どもが走って距離をとる、防犯ブザーのひもを握り、いつでも引けるようにするといった準備ができるといいでしょう。

また、前だけ見るのではなく、家に入る前には一度振り返り、6メートル後ろを確認する習慣をつけるとなおいいです。後ろからついてきて、すっと一緒に玄関に入ってくる犯罪者もいるからです。

子どもには、しつこく話しかけてくる、近づいてくる、見つめてくる、ついてくるなどする人がいたら注意するよう教えてください。事前の準備をしっかりすれば、むやみに心配せず安心して新生活に臨めると思います。

お話・監修/清永奈穂先生 取材・文/永井篤美、たまひよONLINE編集部

「あれもこれも危ない」と思ってしまうと、小学校に入学したことに対し、楽しい気持ちより不安な気持ちが勝ってしまうかもしれません。子どもをねらう犯罪者はごくわずかで、社会の大半が“いい人”です。むやみにおびえて過ごすことのないよう、新年度が始まったばかりの今のタイミングに防犯ブザーと通学路マップを再確認し、いざというときに身を守る練習をしておきましょう。

●記事の内容は2025年4月の情報で、現在と異なる場合があります。

『あぶないときは いやです、だめです、いきません』

子どもの安全教育のプロが小学生に向けて「犯罪から守る力」を教える絵本。危ない場所や危ない人、危ない目に遭遇したとき、子ども自身がどのように身を守ればいいかが楽しく学べます/清永奈穂作 1430円(岩崎書店)

『「いやです、だめです、いきません」親が教える 子どもを守る安全教育』

小学1年生と小学校入学を控えた保育園の子がいる家族が自宅から学校までの通学路をお散歩しながらマップを作り、安全や防犯について学びます。マンガやイラスト、クイズなどが満載で子どもにも理解しやすい内容です/清永奈穂著/1320円(岩崎書店)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い