脳科学者に聞く、早生まれの子の育て方。ナンバーワンより、オンリーワンを見つけよう

脳科学者の瀧靖之先生には、早生まれの息子さんがいます。瀧先生自身も「早生まれは不利かも・・・」と思ったことがあるそうですが、早生まれの子は遅咲きかもしれませんが育て方で伸びると言います。

瀧先生に、脳科学の視点で見る、早生まれの子のもつ力や子育てのコツを聞きました。

早生まれの子は、人の助けを受けやすく「受援力」がつきやすい

早生まれとは1月1日~4月1日生まれを言い、なかには「早生まれは不利」と気にするママ・パパも。しかし脳科学者の瀧先生は早生まれには、遅生まれの子よりも身につきやすい力があると言います。

――なかには「早生まれは不利」と考えるママ・パパもいるようです。

瀧先生 私も息子が早生まれで、「早生まれは不利」と思ったことがあります。

早生まれだと、幼児期は遅生まれの子よりも体が小さかったり、みんなはできていることが、なかなかできなかったりして「早生まれは不利」と考えるママ・パパもいるでしょう。

しかし早生まれだからこそ、身につきやすい力もあります。そのひとつが「受援力」です。今、受援力に注目する時代が来ていると思います。

受援力とは、人の助けを受けることができる力です。困ったときに「助けて」「手伝って」と言えるのは、どんなときにも大切です。

早生まれの子は、前述のようにまわりの子よりもできないことがあり、幼いときから先生や友だち、ママ・パパに自然と手伝ってもらえることが多いんです。そのため受援力がつきやすいです。

――受援力があると、どのようなメリットがありますか。

瀧 私自身も、自分が苦手なことは周囲の人に「助けて」「手伝って」とお願いします。相手にSOSを出されたときはもちろん快く手伝います。そうすると「お互いさま」のいい関係が築きやすくなります。

でも受援力がないと、苦手なことや大変なことでも1人で頑張って、自分で自分を追い込んでしまうこともあります。

そのためママ・パパには、幼いころから「わからなかったら人に聞いていいよ」「できなかったら、手伝ってってお願いしてみな」と教えてあげてほしいと思います。

「みんなできているから、やってみなさい!」「なんで〇〇くんだけできないの?」と責めるのはNGです。

――脳科学から見て、ほかに早生まれの子にプラスな脳の働きはありますか。

瀧 脳には可塑性(かそせい)という性質があります。これは脳を変化させて作る性質のことで、中年や高齢になっても、新しいことを学べるのは脳に可塑性があるからです。

早生まれの子は、幼稚園などの集団生活が、遅生まれの子よりも早く始まります。遅生まれの子よりも、脳が少しでも若いうちに、集団生活の中でさまざまな刺激を受けるのです。まわりの子よりも思考、判断、記憶など脳への負荷が早くかかることで、早生まれの子は早いうちから脳の可塑性が高められると考えられます。これは脳の機能的な面から見ると、大きなプラスです。

脳のくせを理解して、子育てにいかそう

瀧先生は「脳のくせを知ると、子育てのしかたが変わってくる」と言います。

――先生は、息子さんがゲームをしたり、動画を見たりする時間をどのように管理していますか。

瀧 うちの息子は中学受験をしましたが、受験勉強の間もゲームや動画を見る時間などは、大きな制限はしませんでした。

その代わり、脳のくせについて教えました。記憶には沈む性質があります。せっかく英単語などを覚えても、その後にゲームをしたり、動画を見たりすると記憶が上書きされて、覚えたものが奥に沈んでしまうんです。ゲームや動画など、刺激が強いものほど、記憶はすぐに上書きされて沈んでいきます。

そのため息子には、そうした脳のくせを教えて「沈んだものを引き上げるのが復習だよ。ゲームをしたり、動画を見たら復習しないと、せっかく時間をかけて覚えても身につかないよ」と伝えました。

――なかには脳は遺伝と考える人もいるようですが、脳は遺伝ですべて決まるのでしょうか。

瀧 そんなことはまったくないことがわかっています。遺伝要因もありますが、後天的、つまり生まれてからの努力も大きく影響します。

とくに幼児期は、脳の成長を促すために好奇心を刺激するような環境を作ってあげてほしいと思います。たとえば子どもの手の届くところに、子どもが興味を示すような図鑑を置いてあげるのも一案です。

何の知識もなく動物園に行くよりも、日ごろから動物図鑑を見ていて、動物園に行くのでは得るものがまったく違います。動物園でライオンや象などを見たりすることで、新たな疑問が生まれて、さらに図鑑で調べるようになったりするでしょう。

――ほかに脳の成長を促すために、おすすめのものはありますか。

瀧 スポーツ、ダンス、音楽もいいですよ。大切なのは、ワクワクしながら夢中になって取り組む経験です。好奇心のレベルが高いと、記憶を担当する脳の中の海馬(かいば)などの活動が活発になり、記憶力が高まることもわかっています。

オンリーワンをめざす人が輝ける時代

時代が目覚ましく変わり、子どもの将来に漠然とした不安を抱くママ・パパも。なかには子どもに「AIに仕事を奪われないような、職業に就きなさい」と言い聞かせているママ・パパもいるようです。

――脳科学者として、先生はこれからのAI時代をどのように見ていますか。

瀧 確かに人に変わって、AIが担う仕事は増えるでしょう。でも本来AIは、便利なシステムであってライバルではありません。

世の中は標準化時代から、自分の好きなことを追い求める個別化の時代になっています。ナンバーワンより、オンリーワンをめざす人が輝ける時代になっています。

もし子どもの将来を考えるならば、学業成績に目を向けるだけでなく、「この子には何が向いているかな?」「専門職だと、どんな分野がいいかな?」という視点で考えてみてはどうでしょうか。

子ども時代から得意なことや夢中になれることを見つけて伸ばしてあげるかかわり方をしてほしいと思います。

――先生の著書『本当はすごい早生まれ』では、早生まれには作家が多いと記されていました。

瀧 早生まれの作家は、意外と多いんです。芥川賞選考委員(2025年2月現在)は9人中6人が早生まれです。小川洋子氏、島田雅彦氏、山田詠美氏などです。

直木賞選考委員(2025年2月現在)は、8人中4人が早生まれです。林真理子氏、京極夏彦氏などです。

前述のオンリーワンとも関係していると思うのですが、早生まれの子は、競争に巻き込まれにくい傾向があります。むだな競争に巻き込まれないからこそ、マイペースに自分の好きなことをコツコツ続けられて、オンリーワンが見つけやすいのではないでしょうか。

もし「早生まれは不利」と思っているママ・パパがいたら、けして不利ではないということをわかってほしいと思います。

お話・監修/瀧靖之先生 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部

ナンバーワンではなく、オンリーワンをめざすことは、ママ・パパ自身にも必要だそうです。瀧先生は「なかにも、ナンバーワンをめざして自己肯定感が低くなっている大人がいます。今一度、自身を顧みて“自分の強みは何か?”“自分のいいところはどこか?”を考えてみてください。ナンバーワンを追い求めても上には上がいて、自分を苦しくするだけです」と言います。

瀧靖之先生(たき やすゆき)

PROFILE

医師、医学博士。東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター副センター長および加齢医学研究所教授。東北大学大学院医学系研究科博士課程修了。多数の脳のMRI画像をもとに、脳の発達や加齢のメカニズムを解明する研究を行っている。『生涯健康脳』(ソレイユ出版)、『脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法を教えて下さい』(日経BP)など著書多数。一児の父でもある。

●記事の内容は2025年5月の情報であり、現在と異なる場合があります。

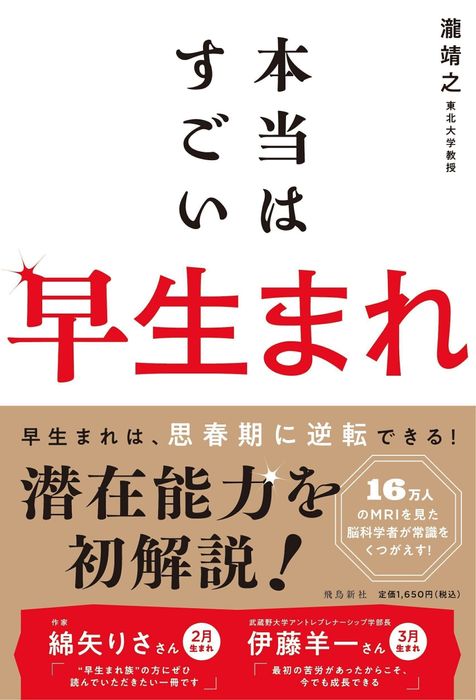

『本当はすごい早生まれ』

16万人以上のMRIを見た脳科学者であり、早生まれの子どもを育てる著者が、「早生まれの不利」を科学的に分析。早生まれの子に必要なかかわり方を紹介。瀧靖之著/1650円(飛鳥新社)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い