しましま模様がきっかけで、けいれん発作が起こってしまう娘。この病気のことを多くの人に知ってほしいと願う母【ドラベ症候群・体験談】

広島県に住む高井仁菜(にな)ちゃん(7歳)は、1歳半のころに、4万人に1人の難病と言われる「ドラベ症候群」と診断されました。体温の上昇や光やしましまやチェックの模様を見ることによってけいれん発作を何度も繰り返す難治性の病気です。母の郁恵さんに、仁菜ちゃんが2歳ごろから現在までの成長の様子について聞きました。全2回のインタビューの後編です。毎年6月23日は、「ドラベ症候群の日」の日と認定されています。

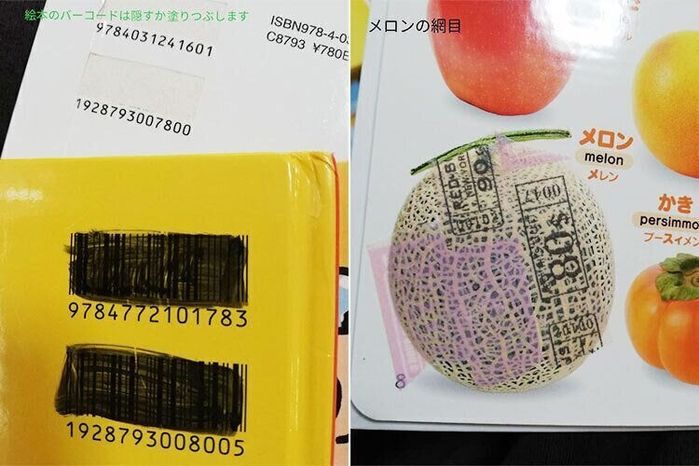

網戸をじーっと見つめる娘の様子に感じた異変

仁菜ちゃんが1歳を過ぎたころ、医師からドラベ症候群の可能性がある、と言われた郁恵さん。ネットで見つけたドラベ症候群患者家族会に入会し、ドラベ症候群のある子を育てるためのアドバイスをもらいながら、仁菜ちゃんが発作を起こさないように気をつける毎日でした。

「娘が1歳を過ぎたころから、地元の病院でてんかん専門医の診察を受け、娘の体重や症状によって種類や量を調整した薬を処方してもらい、毎日3種類以上の薬を飲ませていました。ですが娘が1歳半くらいのころに、あんまり治療薬がうまく効いていないようで、日中に発作を起こしてしまうことがよくありました。

そのころ、娘が自宅のリビング窓にある網戸をじっと見ていることに気がつきました。その様子に『あれ、なんかこわいな』と感じたんです。そこで、家族会のほかのお母さんたちに相談したら、『模様を見て発作を起こす子もいるらしいよ。静岡てんかん・神経医療センター(以下、てんかんセンター)なら模様の発作の検査もしてもらえるよ』と教えてくれました。すぐにてんかんセンターに電話をして受診の予約をしました」(郁恵さん)

規則的な模様を見ると発作が起こると判明

そのころ、仁菜ちゃんは模様を見ることが発作の引き金になることが増え、日常生活に支障をきたすほどになっていました。

「気づくと網戸やエアコンの吹き出し口をじっと見ていたり、私が運転する車に乗っているときに横に止まったトラックの荷台のしま模様や、店のブラインドを見てしまったり。アスファルトの模様を見ても発作を起こしてしまうから、外に出ることもできませんでした。発作は、目がピクピクするだけの小発作のこともあるし、けいれん発作を起こすこともあります。目をふさいで生活させたいと思うくらいでした」(郁恵さん)

郁恵さんは広島の主治医に静岡のてんかんセンターで検査したいと相談し、紹介状を書いてもらいます。

「てんかんセンターを受診したのは、娘が2歳5カ月のころ。7日ほど入院して脳波の検査を受けました。広島の病院では、それまで1〜2時間寝ている間に脳波を測定していましたが、てんかんセンターは丸1日ほど脳波計をつけたままで普通の生活をするんです。ごはんを食べたり、テレビを見たり、起きている間から寝ている間まで長時間の脳波をはかりました。模様を見て脳波を調べる検査と、MRI検査もしました。

その結果、娘は寝ているときの脳波は落ち着いているのですが、起きているときの脳波があまりよくないとわかりました。それまでは強直間代発作(きょうちょくかんたいほっさ:体が硬直したあとに、手足がガクガクと動き口から泡状のだ液を吹く)しかないと言われていましたが、てんかんセンターでの検査では、それに加えて非定型欠神発作(ひていけいけっしんほっさ)と模様誘発発作があることがわかりました。非定型欠神発作は、突然動作が止まり、意識が飛んだようにぼんやりと空間を見つめるような症状で、模様誘発発作はしま模様などを見ることがきっかけで誘発される発作です。これらがわかったことはその後の仁菜の生活にとって、とても大きな収穫でした。

てんかんセンターの検査結果をもとに、広島の主治医に相談して薬を替えてみたら、だんだん模様に対する過敏性が改善してきたと思います。それ以来てんかんセンターは数年に1度受診して、結果を広島の担当医に共有し、薬の量や種類を変える目安にしています」(郁恵さん)

食事療法「ケトン食」にチャレンジしたけれど・・・

ドラベ症候群のある子は、歩行にふらつきが見られるなどの運動障害や、幼児期以降に中度以上の知的障害を伴うことが多いと言われています。そのため仁菜ちゃんは1歳半ごろから、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリを月1回ほど受けています。

「リハビリの先生たちは娘の発達を促すために、家でできる遊びなどを教えてくれるほか、日常での小さな相談にも乗ってくれてとても助かっています。たとえば、娘が靴を履くのを嫌がって歩きたがらなかったときに理学療法士さんに相談したら、『靴のここが当たって痛いのかもしれないね』とヒントをくれて、靴を変えてみたら歩けるようになったんです。日常での小さな困りごとも相談できることは本当にありがたいです。

3歳からは療育園に通い始め、5歳ごろにかかりつけの病院で発達検査を受けました。その結果、重度知的障害と自閉スペクトラム症との診断も受けました。知的には2歳くらいとのことです。それで障害者手帳も取得しました」(郁恵さん)

薬での治療やリハビリに加え、郁恵さんは“ケトン食”という食事療法にも挑戦しました。ケトン食とは、糖質を極端に制限し、代わりに脂肪を多くとる食事療法です。体内でケトン体という物質が生成され、これが脳のエネルギー源として使われるようにすることで、てんかんの発作を抑える効果が期待されています。

「数日間入院をして食事療法を始めました。ケトン食は糖質をかなり減らすため、人によっては体調を崩すことがあるからです。糖質を減らした病院食とともに、『ケトンフォーミュラ』というミルクを飲むことも平行して行いました。脂質と炭水化物の比率が3:1になるように成分調整した粉ミルクのようなもの。水に溶かすと油っぽい片栗粉みたいな味です。それをカロリーゼロのカルピスに混ぜて飲ませたりして、いろいろと試しました。

病院でのケトン食を食べられるようになって退院してからは、私がケトン食の食事を用意しました。ケトン食では糖質を極端に制限するので、ジュースもダメだし、お米もパンも食べられません。そのため、主食の代わりになるようなグラタンやお好み焼きなどをケトンフォーミュラを使って作りました。ただ、娘は偏食もあるので食べられない食材も多く、ケトン食はメニュー自体も少ないので、しだいに全然食べなくなってしまったんです。

娘の体重がすごく減ってしまったので、5カ月くらい続けたところで食事療法は断念しました。ケトン食療法がうまくいくと、薬を減らすことができたとか、発作がなくなったという話も聞きます。娘もケトン食療法をしている間は発作が減っていたんですが・・・優先すべきことを考えたらしかたありません」(郁恵さん)

娘のペースでゆっくり成長する姿がうれしい

現在、仁菜ちゃんは特別支援学校に通う小学2年生。放課後デイサービスも利用しています。

「娘は体が小さく、運動面では走る、ジャンプなどはできません。言葉も文章では話しませんが、『これ』『来て』『見て』『になちゃん』などの単語を駆使して意思を伝えています。学校の授業では、大好きな音楽やダンスは前のめりで取り組んでいるらしいです。家族以外との学校生活を楽しんでいる姿を見ると、娘なりにゆっくりと成長しているんだなと思いうれしくなります。

娘は偏食もあり、薬の副作用もあって小食ではありますが、学校に入学してからは給食のおかげで食べられるものが増えてきました」(郁恵さん)

現在、薬が効いていることや、成長して風邪をひきにくくなったことなどから、仁菜ちゃんの発作は3〜4カ月に1度あるかないか、というくらいに落ち着いています。

「毎日2回、7種類の粉薬と、チュアブル錠、シロップ薬を飲ませています。薬を飲むのを毎回嫌がるので、混ぜた薬をシリンジに入れて口に流し込んでいます。

ドラベ症候群のある子は、感染症による発作や入浴時以外に、暑い時期でも汗をかきにくく体温調節が苦手な傾向があるため、体に熱がこもって発作につながることもあります。娘の場合は規則的な模様を見ることも発作につながるので、日常生活では常に子どもの様子に注意を払っています。娘のけいれん発作自体は少しずつ減ってきてはいますが、それでも発熱や熱こもりには弱く、今もけいれん発作が数十分止まらないこともあるんです」(郁恵さん)

外出時の発作に備えるために、持ち歩くバッグへの薬の常備も欠かしません。

「いつも飲んでいる薬3日分と健康保険証はかならず携帯しています。外出先で災害があったときに、薬がないことがすごく怖いからです。とくに『ブコラム®』は私も夫も外出時は必ずバッグに入れていて、娘の学校にもデイサービスにも預けています。『ブコラム®』は頬の内側の口腔内に投与する薬で、学校やデイサービスではけいれんが3分以上続くときに使用してもらうようにお願いしています。発作が起きたときには、このような薬で処置をして、そのあと必ず受診します。

中3で14歳の長男は、自宅で娘の発作が起きたときには、動画を撮って記録する係として協力してくれます。夫は救急車を呼んだり、『ブコラム®』を投与してけいれんの時間を計る係。私は熱や酸素濃度を測り、病院付き添いの準備をする、など家族で役割分担しています。長男は思春期真っ盛りですが、緊急時にはすぐに対応してくれてとても頼もしい存在です」(郁恵さん)

この病気のことを知ってほしい

今後の仁菜ちゃんの成長について、郁恵さんは「自立することを課題に感じている」と話します。

「ドラベ症候群によって、運動障害や、重度知的障害、自閉スペクトラム症がある娘は、将来的に自立することはきっと難しく、ほかの人の力を借りて生きていかなきゃいけない日が来ると思います。家族もずっと娘の面倒を見られるわけではありません。だから、高校生までの間に娘が自分でできることを1つでも増やしてあげたいと考えています。

それと同時に、できれば社会のみなさんに『ドラベ症候群』というけいれん発作が起こる病気がある、ということを少しでも知ってもらえたらと思います。患者家族は、周囲の理解が得られないと、孤立感を覚え、社会から断絶されたような気持ちになってしまいます。ずっとケアをし続ける親は、仕事に就くこともできません。ドラベ症候群の子どもの支援とともに、家族への支援も広がっていけば、と思っています」(郁恵さん)

【ドラベ症候群患者家族会会長・黒岩ルビーさんより】難病の子を育てる毎日は波乱に満ちている

ドラベ症候群患者家族会は、現在420家族が所属しています。新薬の早期承認や、レスキュー薬を保育園や学校で使えるようにする活動のほか、患者家族同士がつながりを持ちお互いに助けあえるような場を作っています。健康な子を1人育て上げるだけでも大変なことです。難病が加わると毎日が波乱に満ちています。そんな状況でも成長をともに喜び、痛みを分かち合い、精いっぱい生きる子どもたちと家族を皆で支え合える会を目指して活動しています。

お話・写真提供/高井郁恵さん 監修/今井克美先生 取材協力/ドラベ症候群患者家族会 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

規則的な模様を見ると発作の引き金になってしまう仁菜ちゃん。そのため、家族が着る洋服も暗黙の了解ですべて無地を選んでいるそうです。周囲の人に相談しながら、娘の病気とともに生きるための道を模索し続ける郁恵さん。仁菜ちゃんの少しずつの成長が、郁恵さんの大きな喜びになっています。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

今井克美先生(いまいかつみ)

PROFILE

NHO静岡てんかん・神経医療センター院長。日本てんかん学会副理事⾧。

1985年 大阪大学医学部卒業。大阪大学小児科臨床神経グループ、トロント小児病院神経科などの勤務を経て、2007年静岡てんかん・神経医療センター勤務。2023年より現職。

<続きをアプリで読む>

💬 6 ♥ 2

息子、腸の難病の疑いで、来週検査して、3月にはMRIの予定になりました😨その難病含め、2つの病気を疑って検査していくとのことです。難病の方は症状と息子の状態がわりと一致しているので既に私も把握していて、やはり…という感じですけど、難病指定.....

💬 17 ♥ 84

あっというまに娘が一歳になる〜一歳を前に指定難病のレックリングハウゼン病と診断されたけれど、娘は両手足があり、目も見え、耳も聞こえて、よく食べよく眠る。いろんな合併症を引き起こす可能性はゼロではないけれど、今の娘に向き合うのを.....

💬 1 ♥ 22

※上記の投稿は、アプリ「まいにちのたまひよ」ルームに投稿されたものから引用しており、アイコン画像やユーザ名など一部編集しています。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い

お風呂に入ってシャワーをかけた時、寒いのか手が震えてる?けいれん?してるみたいな時があるのですが、同じ方いたりしますか?😢ただ寒いのか、入浴けいれんなのか、難病のドラベ症候群なのか心配で眠れず.....