赤ちゃんが転倒してしまったときに頭を守るヘッドガード。あごひもがはずれにくいタイプは、首をつる危険性が【小児科医】

赤ちゃんが転んだときに頭を守る、布製のヘッドガード。「転んだとき、赤ちゃんが頭を打たないように」「衝撃が少しでもやわらぐように」と考えて、使用しているママ・パパもいるようです。

しかし子どもの事故に詳しい、小児科医山中龍宏先生は「ヘッドガードの事故の報告はまだありませんが、危険性が考えられる」と注意喚起をしています。山中先生にヘッドガードが危険と思われる点について聞きました。

受診した赤ちゃんがヘッドガードを着用していて疑問が

山中先生が、ヘッドガードの危険性を感じたのは、ある赤ちゃんを診察したことがきっかけでした。

――先生が「ヘッドガードは危険」と思ったのはなぜでしょうか。

山中先生(以下敬称略) きっかけは、うちの小児科を受診した生後8カ月の赤ちゃんが、布製のヘッドガードを頭にかぶっていたことです。ママが連れてきて「高いところから落ちた」と言うんです。とくにけがはしていなかったのですが、布製のヘッドガードを見たときにいくつか疑問がわきました。

1つは、ヘッドガードにはスポンジなどのクッション材が入っているのですが、頭を強く打ったときに、どこまで頭が守られるのかということです。

もう1つは、赤ちゃんのあごの下で留めるひもです。万一、ヘッドガードが何かに引っかかったときに、すぐにあごひもがはずれないと赤ちゃんが首をつってしまう危険があると思いました。

また、この赤ちゃんは、ヘッドガードをかぶって来院したのですが、屋外でかぶせていることも気になりました。

「たまひよ」調べでは、20%の子育て家庭がヘッドガードを持っている

「たまひよ」では、山中先生からの依頼を受けて2025年5月に、アプリのユーザーにヘッドガードについてアンケートを実施しました(※)。

――「たまひよ」が調べた、アプリユーザーによるアンケート結果は、次のとおりです。

Qヘッドガード(赤ちゃんが転倒したときに、頭を守ってくれるヘルメット型のクッションのようなもの)を知っていますか?

●知っている81%(n=137)

Qヘッドガードを持っていますか?

●持っている20%(n=135)

Qヘッドガードが役立った経験がありますか?

●ある20.6%(n=68)

山中 このアンケート見て、81%(約111人)もの人がヘッドガードを知っていると答えたことに驚きました。この調査では、ヘッドガードを持っている人は20%ですが、知っている人が多いので今後、利用者が増える可能性はあります。

10kg以上の力で引っ張っても、あごひもがはずれないヘッドガードも

2025年4月、産業技術総合研究所では「ヘッドガードの安全性調査」を行いました。

――「ヘッドガードの安全性調査」について教えていただけますか。

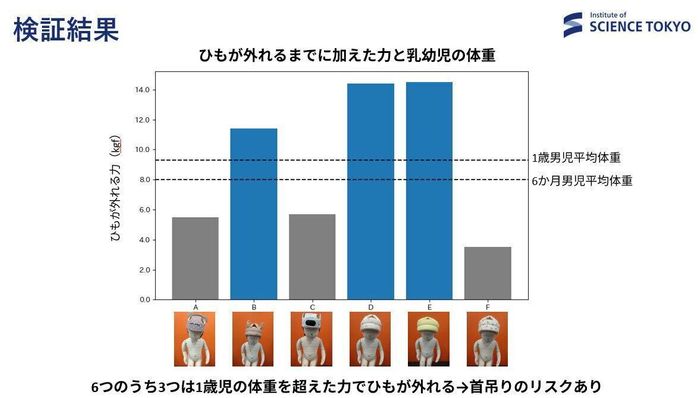

山中 調査では、市販されている6種類のヘッドガードに専用の器具をつけて引っ張り、何kgの力がかかるとあごひもがはずれるか調べました(上記グラフ参照)。

10kgの力を加えても、あごひもがはずれないヘッドガードは6種類中3種類。そのうち2種類は14kgの力を加えないとあごひもがはずれませんでした。

6カ月男児の平均体重は約8kgです。1歳男児の平均体重は約9kgです。

たとえば体重9kgの子どもが、14kgの力をくわえないとあごひもがはずれないヘッドガードをしていて、万一、ヘッドガードが何かに引っかかったりしたときは首をつってしまう危険性があります。

――ヘッドガードが何かに引っかかって首をつるというのは、どのような状況で起きるのでしょうか。

山中 たとえば、実際に起きた事故ですが、6歳の女の子が自転車用のヘルメットをかぶったまま、公園のうんていの上にのぼって遊んでいたところ、足をすべらせてうんていの棒の間に落下。かぶっていたヘルメットが、うんてい棒の間にひかかってしまい、女の子はあごひもで首をつった状態で宙づりになりました。救急車が到着したときは心肺停止で、35日間入院しました。

この事故も、ヘルメットのあごひもがはずれていたら、首をつらずに済みました。

子どもの事故は、ママ・パパが思いもしないような状況で起きます。

6歳の女の子が自宅の網戸のひもが首に引っかかり亡くなってしまい、2025年6月、製造元の建材会社とリフォーム業者に損害賠償が命じられた報道は記憶に新しいと思いますが、子どもがひもで首をつる事故の危険性は、室内・屋外問わずにあることを知ってほしいと思います。

――子どもの場合、ひもで首をつってしまう事故は多いのでしょうか。

山中 乳幼児の死亡事故の死因の内訳は、0歳は窒息が7~8割でトップです。1~4歳は交通事故が3~4割でトップですが、次いで窒息事故が多いです。

子どもの窒息事故の中には、ひもで首をつる窒息も含まれます。

ひもによる窒息を防ぐには、

●パーカや、首まわりにひもやリボンがついている衣類は着用させない

●帽子類は、あごひもがはずれやすいものを選ぶ

●乳幼児が手の届く場所に、コード類は置かない

●ブラインドやカーテンのひもは専用クリップでまとめるなどして、子どもが触れないようにする

●自転車用のヘルメットを着用していたり、水筒などを身につけたまま、公園などで遊ばない

などを注意してください。

子どもが頭を打ったら、軽症でも48時間様子を見る

子どもが頭を打ったときは様子をよく見て、診察時間外でも受診が必要かなど判断しましょう。

――子どもが頭を打ったときの処置について教えてください。

山中 頭を打ったら、子どもの様子を見ながら、次のことを目安に対応してください。頭を打ったときは、軽症でも48時間は様子をよく見てください。

【自宅でケア】

●たんこぶができたり、腫れたらすぐに20~30分冷やす

(保冷剤に薄手のタオルを巻いたり、ガーゼハンカチや薄手のタオルを冷水に浸して絞り、患部に当てて冷やす)

【診察時間外でも受診】

●腫れがひどい、たんこぶが大きい

●出血した、傷口が大きい

●痛がって泣く、機嫌が悪い

●顔色が悪い

【救急車を呼ぶ】

●頭を打った後、ボ~っとしている

●けいれんや嘔吐がある

お話・監修/山中龍宏先生 協力/産業技術総合研究所 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部

この記事を読んで、なかには「重大な事故が起きていないんだから大丈夫では?」と思うママ・パパもいるかもしれません。しかし、大きな事故が起きてからでは遅いですし、大きな事故が起きる前にはヒヤッとするような事故が必ずどこかで起きています。山中先生は「ヘッドガードがNGというわけではなく、子どもの首まわりのひもが危ないという認識をもって、事故対策に努めてほしい」と言います。

※調査は2025年5月実施の「まいにちのたまひよ」アプリユーザーに実施ししたものです。(有効回答数133人)

●記事の内容は2025年6月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い