生後7日の発熱が原因で交通性水頭症に。繰り返す入退院がトラウマに…ふつうの生活ができないほどの毎日だった【体験談】

東京都在住の山田月乃さんは、長男(8歳)、長女(6歳)、二男(2歳)、パパの5人家族。二男のそうきくんは生後7日後の発熱から細菌性髄膜炎(ずいまくえん)になり、交通性水頭症という病気を患っています。

山田さんは、障害のあるそうきくんのため、きょうだいたちのため、そして自分自身のため"何かできないか"とkashiko™発達色彩インストラクターの資格を取得し、2025年「kashiko™教室colorful moyai」を開設しました。今回は、これまでの育児生活を山田さんに振り返ってもらいました。全2回のインタビューの前編です。

生後7日目に突然の発熱…。原因はGBS感染症だった

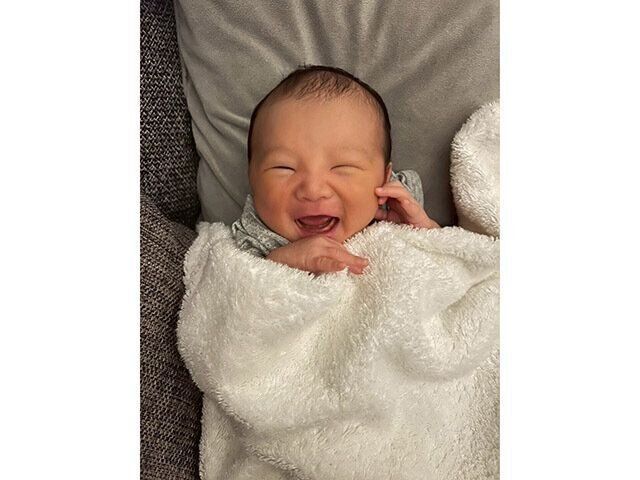

そうきくんの妊娠から出産まで順調だったという山田さん。上の2人の子どもたちに手がかからなくなってきていたこともあり、3人目の妊娠は“勝手知ったる”という感じで、出産も非常にリラックスして臨めたそう。山田さんもそうきくんも経過は順調、何も問題なく出産5日後に退院して自宅に戻りました。

「退院して2日後、息子が生後7日のときのことです。朝、私が授乳していると、息子の身体が少し熱いな…と感じて。息子が生まれたのは7月下旬で猛暑日つづきだったため、最初は部屋が暑いのかなと思ったくらいだったんです。でも念のため熱を測ってみたら、38度台。これまでの育児の経験から『新生児の発熱は注意が必要』という認識があったため、なにかよくない兆候だと思いました。

すぐさま近くの病院に入院することになりましたが、夕方ごろからしだいに息子の様子が変わってきて…23時すぎには容体が急変、呼吸不全の状態に。『PICU(小児集中治療室)のある病院へ移ったほうがいい』という話になり、転院することに。

なかなか転院先が決まらず、搬送が決まったのは深夜3時のこと。苦しそうな息子の様子に、『このまま呼吸が止まってしまったらどうしよう…』と混乱状態で、そのときは生きた心地がしませんでした。

さらに、転院先で医師から告げられたのは『細菌性髄膜炎』という病名。そのときは、ショックな気持ちと、まったく知識もなかったため『一体それは何…?』という感じで…。細菌性髄膜炎の原因はおそらくGBS(B群溶血性連鎖球菌)とのことでしたが、妊娠中のGBS検査では陰性だったので、とにかく『どうして息子が…』という気持ちでした」(山田さん)

GBSは腸や腟(ちつ)内などの常在菌で、だれしも持っている可能性のある細菌です。ふだんは悪さをすることはありませんが、経腟(けいちつ)分娩で母体から赤ちゃんに産道感染すると、きわめてまれな確率で新生児GBS感染症という重大な病気を引き起こすことがあるそう。妊娠中の検査で陰性でも、検査の時期や方法で偽陰性になる可能性があるとされています。

生後3カ月間で2度の手術。痛々しい姿のわが子を見るのは苦しかった

そうきくんの入院後、呼吸不全の症状は落ち着いたものの、2週間ほどは集中治療室から出られなかったそう。

「髄膜炎なので、脳の炎症が完全には治まらず、痙攣(けいれん)も起こしていました。息子はずっと眠らされたままで意識はない状態。集中治療室の中で管がたくさんついている息子の姿を見るのは苦しかったです。『明日には管が1本減っていたらいいな』『呼吸器がはずれていたらいいな』と毎日願いながら面会に通っていました。

入院して約2週間たったころに呼吸器がはずれ、一般病棟に移ったものの、髄膜炎による影響で脳の中に膿(うみ)がたまってしまう『脳膿瘍(のうのうよう)』という状態に。

同時に医師から伝えられたのは、細菌性髄膜炎の合併症リスク。いちばん多いのが難聴と交通性水頭症だということも伝えられ、『そうしたリスクも踏まえて、これから経過を見ていきましょう』と説明されました。

一般病棟に移ってしばらくたった9月の中旬、脳膿瘍が治ったタイミングで、1度退院できることに。ようやく、上の子どもたちに赤ちゃんを会わせてあげることができ、ほっとしたのを覚えています。それでも、退院してからも、息子の経過観察は続きました。

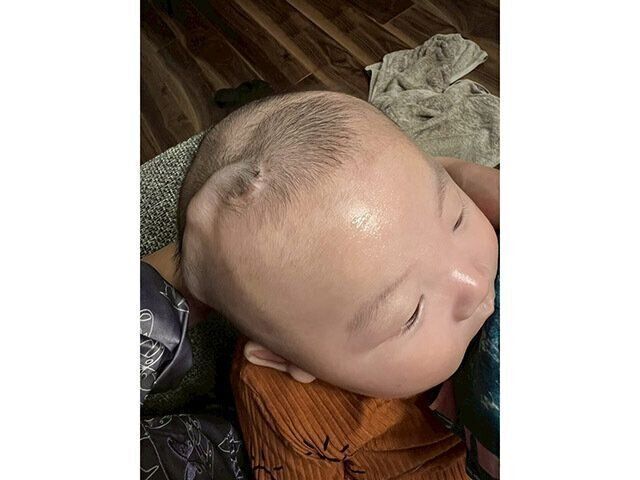

経過観察は本当にアナログなんですけど、毎日息子の頭囲を測るんです。PICUを出た直後は、頭の形がすごく小さくなってしまっていて。当時は、なぜそうなってしまったのかわからなかったんですが、このとき、脳の大部分が壊死(えし)してしまったために頭蓋骨が縮んで、くぼみのような変形ができて小さく見えていたんです」(山田さん)

素人目にも水頭症だとわかった

「その後、自宅で頭の経過を観察していくと、逆に今度は骨がどんどんふくらんでいってしまって…。写真を並べて見ると、素人の目にも『ああ、これはもう髄液がうまく体内で循環していなくてたまってしまっているんだ』と実感しました。ほかにも、黒目が下を向いてしまうような症状も出てきて、どう見てもこれはまずい、明らかにふつうの赤ちゃんの様子ではなかったので、一時退院から1週間後に、国立成育医療研究センターの脳神経外科を受診しました。

『髄液がかなりたまっている状態です。今すぐにでも手術したほうがいい』と医師に告げられ、すぐさま入院。数日後には2度の手術を受けることに。1度目は水頭症かどうかを見極めるための処置でしたが、案の定水頭症と診断されたため、2度目はVPシャント手術という脳室と腹腔をチューブでつなぐ手術をしました。

VPシャント手術では、頭蓋骨に小さな穴をあける処置をします。術後、戻ってきた息子の姿を見たときは本当に衝撃的でした。頭は大きく刈られ、息子の頭に対してあまりにも大きな装置がついていて…。直後は私自身もその姿を受け入れきれず、息子の姿から自然と目をそらしてしまうような…それほど痛々しい姿でした。結果的に息子は、視覚障害、難聴、水頭症による重度の知的障害を持つことになりました」(山田さん)

繰り返す入退院がトラウマに…。ふつうの暮らしができないほど神経質になる毎日

その後、1度退院できたものの、12月には壊死(えし)した頭部にも水頭症が発見されて手術をし、再び約1カ月の入院。その後も、シャントが詰まってしまう『シャント不全』の状態となり、翌年の1月にシャントの入れ替え手術、そして約1カ月の入院…。

入退院や手術の連続で、心も身体も削られるような日々だったという山田さん。ようやく自宅での生活が可能になったのは、2月のことだったそう。

「立て続けに緊急搬送と手術をくり返したのですが、そのどちらも自宅で嘔吐(おうと)してからの容体急変がきっかけだったんです。その経験がトラウマで…、私たち家族はすっかり神経質になってしまい、ふつうの生活なんてとてもできないような状態が半年以上続きました。

シャント不全の兆候って、赤ちゃんだと本当にわかりにくいんです。まだ自分で『痛い』とか『気持ち悪い』など言えませんから、嘔吐や嗜眠(しみん)状態、不機嫌といった症状で判断するしかない。でも赤ちゃんってつねに不機嫌だったりよく眠ったり、吐き戻したりしますよね。

だから当時はいつも不安で。息子の寝ている時間を1分単位で記録して、2時間寝ているだけで『何かおかしいんじゃないか』と揺すり起こしたり、吐き戻しが1回あっただけで泣きながら夫に電話したり。息子がただ寝ているだけでも『大丈夫かな』と疑ってしまう。精神的に相当参っていました。上の子どもたちも、私のそんな状態を見ているのは不安だったと思います。

シャント不全を疑って病院に連れて行くたびに検査をして、『異常ありません』と言ってもらって…。そうやって“今回も大丈夫だった”という経験が半年ほど続くうちに、安心できる時間が徐々に増え、精神的にも少しずつ安定していきました。

息子が生後7カ月で退院してから2歳になった現在まで、シャント不全は1度も起こらずに過ごせています」(山田さん)

療育を続けることで得られたものは大きかった

そうきくんの障害がわかって間もないうちから、積極的に療育施設に通い始めたという山田さん。その当時の生活や思いを聞きました。

「療育施設って、赤ちゃんのころから通えるところが本当に少ないんです。でも、私としては“脳は生まれてからどんどん育っていく”というイメージがあって。息子の場合は、生後0カ月の段階で脳の大きさが通常の半分ほどになってしまっていたので、『それでもできるだけ発達させてあげたい』と思ったんです。

だから赤ちゃんからでも受け入れてくれる療育施設を、すごく探しました。自分から『受け入れてください』と直接お願いしに行ったことも。

今振り返ると、当時は、私自身が何か行動することで、『この子は大丈夫』と思いたかったのかもしれません。息子のためでもあったけれど、自分の心のためでもあった。

結果的に、都内で何か所か受け入れてもらえる施設を見つけて、通うことに。ただ、目に見えてわかるような成長は、すぐにはありませんでした。笑いもしないし、目も合わない。だから『私、なんでこれをやっているんだろう』と思うことも…。でも、療育に通わずに自宅で2人きりでいるほうが、きっともっと精神的に参ったと思うし、のちのち『もっと早くやってあげればよかった』と後悔するのは嫌だったので。とにかく“毎日何かをする”という意思を持って、続けていました。

また、都内だけでなく、長野県まで母子入所のリハビリ施設に約5週間入所したこともあります。

というのも、ふだんは上の子たちもいるので、日常生活でも手一杯で、二男に対して『みっちりリハビリに取り組む』という時間がなかったんです。そんな中、母子入所では、1日中2人きりでいて、専門的なPT(理学療法士)やOT(作業療法士)から毎日リハビリを受けられる。

約5週間も自宅を離れるので、上の子たちと会えないのはつらかったですが、二男はもちろん、私にとって非常にいい経験になりましたし、今後のために得られたものは大きかった。たとえば、ごはんの食べさせ方や姿勢のこと、今まで知らなかったケアの方法や、家でもできるリハビリのやり方、発達のしくみなど、こまかなことまで教えてもらえて。本当にたくさんの知識を得られたなと思っています。

二男に関しても、大きな変化があったわけではないのですが、よい影響はあったと感じています。たとえば、それまでずっと流動食を続けていたのですが、入所中にいろんな食べ方を試すことができ、食事の形態もかなり変わりました。

また、きょうだいではないほかの子どもたちやママたちと過ごすことで、ふだんとは違う刺激をもらえて、表情がすごく豊かになったように感じました」(山田さん)

まわりの子どもたちにもまれる日々で、身体にもどんどん変化が!

しばらく療育施設に通っていたそうきくんですが、1歳9カ月になったころ、保育園に入所することに。

「私は育休を取っていたので、いずれ保育園に通わせたいと考えていましたが、調べてもなかなか受け入れてもらえる施設がありませんでした。

というのも、たとえ体の中に医療機器(シャント)が入っていて、さらに重度の知的障害があっても、息子は“医療的ケア児”には該当しないんです。それが逆にネックになってしまって。 “医療的ケア児枠”を設けている施設もありますが、その枠にも当てはまらず、一般の保育園でも受け入れてもらえないという状況が続いていました。

そんな中で、本当に偶然なんですが、自宅から車で10分ほどのところに新しくインクルーシブ保育園が開所したんです。私の住む自治体がインクルーシブに力を入れていることもあり、自治体の方から積極的にご案内いただいて、園の方とも密にお話をさせてもらって、入園が決まりました。

1歳児クラスの中で、障害のある子は息子だけだったので、入園する際は『まわりのお母さんたちがどう思うかな』と正直ちょっと不安だったんです。でも実際は、親御さんも子どもたちも、まるでなんの違いもないかのように、本当に自然に受け入れてくれました。先生方も、障害のある子への関わり方に慣れていて、私も息子にとっても過ごしやすい環境。本当にありがたいです。

息子はというと、園で健常児の子たちと一緒に過ごすようになったので、そこでまた大きくもまれている感じがあります。表情もさらに豊かになったし、最近だと寝返りがスムーズにできるようになったり、おすわりも何分かできるようになったり!なんとなくですけど、『お友だちと同じ目線で遊びたいのかな』と感じるような様子も出てきて。そんな姿が見られるのがとてもうれしい。

やはり目も耳も不自由だと、どうしても体が伸びにくく、動きが乏しくなってしまうんです。母子入所の際にPTの先生にも『まわりに興味がないと、つかもうという意欲も出てこないから、寝返りもできないし、頭も上がらないんですよ』と言われていました。それを聞いたときは、私の責任のように感じてしまい、落ち込んだのですが…。

今はまわりの子どもたちに刺激をもらったり、ときにはちょっと無理やりチャレンジさせられたりしながら(笑)、息子のペースでいろんなことを少しずつ習得しているところなんだと思えるようになりました」(山田さん)

“きょうだい児ファースト”。それがそうきくんにもいい刺激に

そうきくんには、現在8歳の兄と6歳の姉がいます。きょうだいのお話や、山田さんの育児に対する思いを聞きました。

「障害や病気を抱えて頑張っている二男に対してはすごく申し訳ないと思うんですが、わが家では“きょうだい児ファースト”を基本として育児しようと、夫婦で話し合って決めました。

二男が生まれてからまだ2年弱ですが、その間の闘病生活で、あまりにも上の子たちに我慢をさせてしまったと感じていて。

上の2人は二男の誕生を非常に喜んでくれていたのに、数日後には入院生活となり、私はつねに二男につき添う生活に…。

上の子たちとは毎日テレビ電話で会話をしていて、私の前ではとくに寂(さみ)しがるような言動はなかったのですが…。通っていた保育園から『言葉が少し乱暴になっている』という報告を受け、2人に対して申し訳なさが込み上げてきました。

本人たちが言葉にしなくても、“母親がいなかったこと”の心の負担が少なからずあったと理解しています。

さらに退院後も、二男の体調の変化が気になって、『家族で外出するのは、近場じゃないとダメ』とか『病院の近くにしよう』と、お出かけの制限をかけてしまっていた時期があって。

でもだんだんと、『上の子たちは自立して社会に出ていくのに、今のように制限が多い生活をすることで、2人の視野や世界を狭めてしまっているのではないか』と思ったんです。

だから、今では『兄と姉の行きたいところ・したいことに二男もつき添う』という方針にしたんです!それなら上の子たち2人を我慢させなくてすむし、二男にとってもいい刺激になっていると感じています。

最近だと、上の子たちから『プールに行きたい』と言われて、一緒に二男も連れて出かけました。リスクはあるかもしれないけど、上の子たちがやりたいことを120%かなえてあげるために、二男に関することも念入りに準備して出かける。そのように考えて、子どもたちと過ごしています。

そして何よりありがたいのが、上の子たちは、生まれてからずっと二男のことが大好き。率先して二男のお世話や家のお手伝いをしてくれるんです。

二男が繰り返し入退院していたときのことも覚えていて、『そーちゃん、あのときはたいへんだったのに、今はこんなに元気になって、本当によかったよね!』とか『こんなのが持てるようになってすごいね!』といったように、過去のことよりも今元気で暮らせていることへの喜びを素直に伝えてくれる。本当に心強い存在です。

きょうだいや家族の存在もあって、今は二男が障害を持っていることに対して『こうなってしまったのは、もうしょうがない!』と、開き直りではないですが(笑)、前向きに考えられるようになりました。ただ、生後7日で発熱があった直後のことを思い出すと、『あのときもっとこうだったら…』と、いくつもの後悔の気持ちがある。

だから、出産後『無事に生まれてよかった』で終わりではなくて、もし何か異変があったときは、それがすごく大きなリスクにつながることもある、後天的に障害を持つ可能性だってある。そういった認識が、もっと広がってほしいとせつに願っています」(山田さん)

お話・写真提供/山田月乃さん 取材・文/安田萌、たまひよONLINE編集部

突然の発熱から、そうきくんの障害と向き合い続けてきた山田さん。きょうだいや家族と共にたいへんな時期を乗り越えてきたらからこそ、前向きに未来を見つめる山田さんの姿が印象的でした。そんな中、そうきくんのため、きょうだいたちのため、自分自身のために"何かしたい"とkashiko™発達色彩インストラクターの資格を取得した山田さん。後編では、kashiko™メソッドを始めたきっかけや、活動についてお話を聞きました。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

山田月乃さん

PROFILE

「kashiko™教室colorful moyai」のインストラクター。二男が、生後7日後の発熱が原因で細菌性髄膜炎になり、交通性水頭症に。障害のある子どもを育てる中で、子どものため、きょうだいのため、自分自身のため"何かしてあげたい"とkashiko™メソッドを通して活動をしている。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2025年8月の情報で、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い