大企業から転身。ひとり親、不登校、困窮家庭の子どもたちの拠点をつくる VOL1

NPO法人アスイク代表 大橋雄介さん

新型コロナ感染拡大の影響で、経済的に困窮する家庭が増えています。「親の困窮は時間差で子どもに影響する」。そう語るのは、大企業から転身、仙台で子どもの貧困問題に取り組む活動をする大橋雄介さん。東日本大震災をきっかけにNPO法人アスイクを立ち上げ、生活保護、ひとり親家庭などの子どもたちを対象に、学習支援や職業体験など、さまざまな場を提供してきました。そんな大橋さんに聞いたコロナ禍で子どもたちに起こったこと、活動を通して見えてきたことを2回にわたりお送りします。

不登校の背景に生活困窮や貧困

2011年4月、東日本大震災後に私たちの活動は始まりました。出発点は、家をなくしてしまった子どもたちの学習の場所、居場所を当時の避難所であった仮設住宅の中に作ったこと。活動を続けるなかで、子どもの貧困や不登校などの問題にも直面してきました。

現在、アスイクの一番大きい事業は、貧困状態にある子どものサポートです。宮城県や仙台市などの自治体と協働して、生活保護を受けている家庭やひとり親家庭などの子どもたちを対象に、学習支援や企業と協力した職業体験、キャンプ実施など、さまざまな体験の場を提供しています。また子どもの学習支援だけでなく保護者のサポートも行っています。

僕たちが関わってきた子どもたちのなかには、不登校の子もたくさんいました。不登校自体は全国的に増えていますが、そのなかには生活困窮や貧困などを背景にした不登校が少なくありません。そういった子どもたちの受け皿として、2015年から仙台駅前でフリースクールを運営しています。

それ以外にも「食事」を切り口にした居場所である「こども食堂」や保育園、仙台市の児童館・放課後児童クラブを運営することで、幅広い年代のいろいろな困りごとを抱えている子どもたちと一人でも多くつながれるようにしています。

コロナ禍が生み出す生活困窮と不安

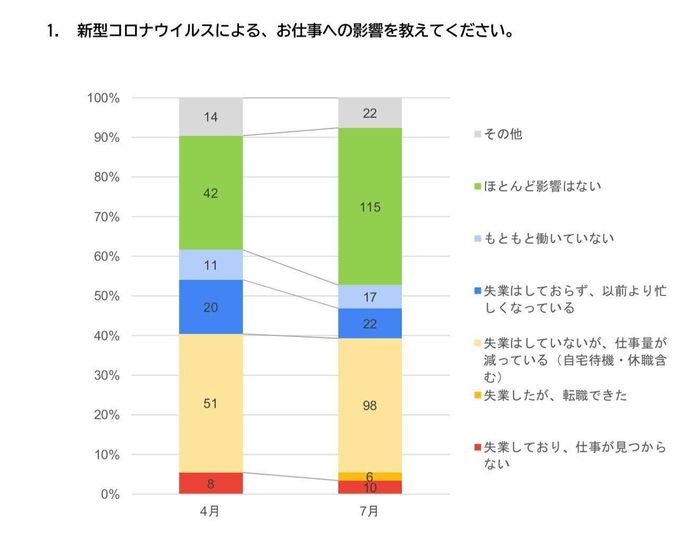

コロナ影響で7月時点でも4割近くが失業・減収に。

出展:調査レポート_新型コロナウイルスの感染拡大による生活困窮家庭への影響(第2報)

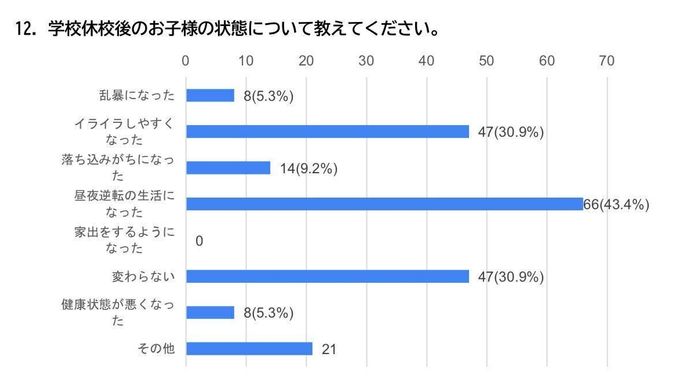

休校が子どもに悪影響を与えたことも顕著に現れる結果となった。

出展:調査レポート_新型コロナウイルスの感染拡大による生活困窮家庭への影響(4月時点)

新型コロナウイルス感染拡大により、政府の緊急事態宣言が出たころ、震災のときのことを思い出して精神的につらくなるという保護者からの声が届くようになりました。また、震災も今回のコロナも、経済的な困窮に陥っている家庭が増えている状況は共通していると感じています。このような事象が起きたあと、時間差、タイムラグがあってから、困窮の度合いが深まり、子どもたちに影響してくるところも同じだと思います。

困窮者支援の団体は12月頃から困窮問題が深刻化するだろうと言っていましたが、実際にはもう少し早くなるのではという予測もあります。さまざまな給付金の支給を受けていても、もって数カ月。雇い止めも増えてきていますし、そもそも給付金の対象なのに申請していない家庭もありますからね。

どんな状況のときでも、虐待や保護者の自殺念慮など、さまざまなリスクを抱えた家庭はありますから、居場所の開催はできなくても見守りの目が必要です。休校期間中もオンラインや個別の面談、食糧支援などで家庭に食料を届けながら、子どもの安否確認や保護者の相談支援を続けてきました。

東日本大震災のときは、日本全国、世界からサポートする力が集まってきました。しかし、今回のコロナは、やらなくてはいけないことがあるとわかっていても、感染のリスクを考えるとつながりを作りにくく、これまでとやり方を変えなくてはいけない難しさがあると感じています。震災のときは「立ち直っていこう」という前向きなエネルギーでみんながんばれたけれど、今回は、「どこまで続くのかわからない」という先の見えない不安やつらさがあるという意見が聞こえてきます。

助けてもらえなかった経験が大人への不信に

学習支援活動をとおして子どもや家庭とつながりを作ることで、保護者からも情報が入ってきます。その声に対して、ソーシャルワーカーなどの福祉の専門チームが介入し、個別に支援計画を立て、地域の機関と連携してサポートしていきます。

実際に虐待や不適切養育などの話は少なくありません。例えば、保護者が夜の仕事をしているため、子どもたちだけで生活していたり、しつけと称した子どもへの暴力が日常茶飯事になっていたり、子どもが親に対して暴力をふるったりするケースもあります。また、保護者が実は精神疾患をもっているのに、医療機関も含めて誰ともとつながっていなかったり、周りとトラブルを起こして孤立してしまっていたりするケースも見受けられます。

あるとき、当時中学生だった女の子が「学習支援が終わっても、家に帰らず時間をつぶしている」と信頼しているボランティアスタッフに話したケースがあります。スタッフが彼女との面談を重ねていきました。そのなかで家庭に深刻な問題があり、彼女自身に拒食症の症状やリストカットの痕跡があったり、死を連想させるような言葉を口にしたり、緊急性が高い状況であることがわかったため、学校や警察、児童相談所とも連携をとって、彼女をどうサポートしていくかを話し合いました。

このようなケースが難しいのは、事実を匂わせるものの、核心に触れるようなことや助けを求めるような言葉を口にしないということ。特にSOSを出しても誰も助けてくれなかった経験がある子は大人を信用しなくなってしまうんですね。このようなケースに限らず、子どもと関係を築いていくことで、表面には現れない子どもたちが抱え込んでいるさまざまな困りごとが見えてくるということは少なくありません。

困りごとを抱えた子どもを孤立させない

もうひとつ「社会に子どもたちが合わせる」という考え方も、これまで子どもたちの生きづらさの原因のひとつになっていたと感じています。例えば「学校に行かないことは悪い」「中学を卒業したら高校、大学に進学して就職するというルートに乗るのが良い」などの社会の価値観に合わせられない、合わせにくい子どもたちがいろいろな苦しみを抱えているのではないでしょうか。そういう考えを全て否定するわけではありませんが、僕たちは、自分の特性や興味関心などに沿った生き方をしていくことだったり、一人ひとりの違いに目を向けて一緒に考えていったりすることが大事だと考えています。今回のコロナの問題も含めて、これからの社会を子どもたちと一緒に考え、作っていくことが僕たちの向かう方向だと思います。

いろいろな困りごとを抱えた子どもたちが、孤立せず、誰かとつながり、そのなかで自分の人生を歩んでいける、足がかりを見つけていくということも大切だと思います。だから、ボランティア、企業や行政など、そのつながりをたくさん作っていきたいですね。

NPOの世界は、自分たちが取り組んでいる問題がなくなって必要とされなくなることがゴールだと言われることがあります。でも僕は、人間が誕生したころから、持つ人と持たない人が生まれるのは自然な成り行きだと捉えているので、いつの時代であっても、その間をつないでいく触媒のような存在は必要です。声をあげにくい子ども、困っていることに気付けない保護者などが置かれている状況を社会に発信し、さまざまなリソースをつなぎ、ハブになれるような組織であり続けること、社会への影響力を大きくし続けることが重要だと思って、この組織を運営しています。

次回は、活動開始から間もなく10年を迎えるアスイクの活動で見えてきたことお聞きします。

<大橋雄介さんプロフィール>

NPO法人 アスイク代表理事。NPO 法人せんだい・みやぎ NPO センター理事。

公益財団法人子どもの貧困対策センターあすのばアドバイザー。一般社団法人全国子どもの貧困教育支援団体協議会理事。1980年生まれ。筑波大学卒業。リクルートのグループ企業で組織開発・人材開発のコンサルティングに携わった後、独立。2011年の震災直後にアスイクを立ち上げる。著書に「3・11被災地子ども白書」等。仙台市協働まちづくり推進委員会副委員長などを歴任。日本青年会議所「人間力大賞」会頭特別賞受賞。

取材・文 米谷美恵

クリックが応援に!困難をかかえる子どもたちを支援するたまひよコロナ支援募金を11月22日・23日に、たまひよ ファミリーパーク2020オンラインホームページ上で実施します!

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い