妊婦さん必見!生まれてくる赤ちゃんを守る「RSウイルス感染症」の基礎知識と「母子免疫」

赤ちゃんにとって身近な病気のひとつ「RSウイルス感染症」。その詳しい症状やリスクを知っていますか? 生まれてくる赤ちゃんが感染して重症化しないように、妊娠中から知識を深め、対策していきましょう。「たまひよ」編集部も参加した市民公開講座「プレママ・プレパパが知っておきたい『RSウイルス感染症』」の様子も紹介します。

★記事の最後にアンケートご協力のお願いがあります。ぜひ最後までお読みください。

ほぼすべての新生児・乳幼児が2歳までに感染

「RSウイルス感染症」を引き起こすRSウイルスは、世界中どこにでも存在し、乳幼児から大人まで、だれもが感染する可能性があります。感染経路は、くしゃみや咳(せき)による「飛沫(ひまつ)感染」と、ウイルスが付着したドアノブ、手すり、おもちゃなどを触ることによる「接触感染」の2つ。

2才になるまでにほぼ全員が一度はRSウイルスに感染するといわれており、幼児期での再感染も多く、感染を繰り返しながら3才までにすべての小児が抗体を獲得するとされています。

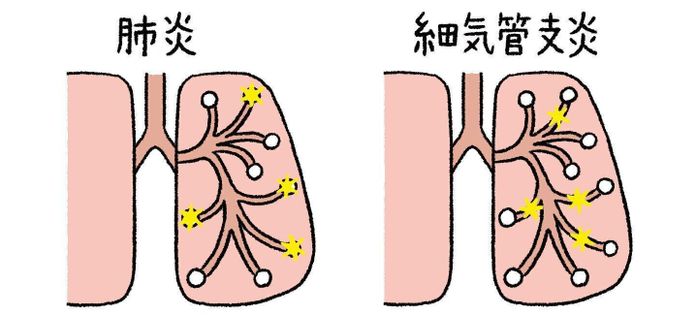

RSウイルスに感染すると、4~5日間の症状が現れない潜伏期間を経て、咳や鼻水、発熱など、上気道炎(じょうきどうえん)の症状が出ます。約70%の乳幼児は、こうした症状が数日続いたあと、快方に向かいます。一方で、残りの約30%は肺炎や細気管支炎(さいきかんしえん)などを引き起こして重症化し、入院するケースもあるのです。

肺炎は肺の「肺胞(はいほう)」という先端部位に炎症が生じる病気です。発熱や鼻水、ゴホンゴホンといった湿った咳が続き、重篤な場合は呼吸困難、呼吸が速くなるなどの症状が出ます。

一方、細気管支炎は肺胞の手前にある気管支が細くなった部分に炎症が起こった状態。強い咳やゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)、呼吸困難があり、赤ちゃんの体内に十分な酸素が届かなくなります。

とくに、生後6カ月未満の赤ちゃんの免疫機能は未成熟であり、RSウイルスに感染すると重症化し、入院を必要とすることもあるので、注意が必要です。

赤ちゃんをRSウイルス感染症から守るために…家族の対策が重要

RSウイルス感染症そのもの対する治療薬はないため、症状をやわらげる対症療法や呼吸を助ける治療が主体となります。

重症の場合は酸素投与や人工呼吸器で対応するため入院が必要になる場合も……。RSウイルス感染症の重症化リスクから守るためにも、家庭でしっかり対策をして、赤ちゃんが感染しないようにすることが非常に重要です。

まずは、家族全員が手洗い・うがいを徹底すること。そして、熱・咳・鼻水など風邪症状がある人との接触は控えましょう。流行時期は、人の多い場所に乳幼児を連れていくことや、保育所の利用、きょうだいとの接触などにも注意が必要です。

窒息や熱中症の危険性が高まるため、2才未満の乳幼児のマスク着用は推奨されていません。そのため、もし家族に症状が出た場合は、症状のある本人はもちろん、周囲の大人もマスクを着用することが対策の基本となります。

そして、外からウイルスを持ち込まない・感染を広げない基本的な対策とあわせて検討したいのが、「体の中からウイルス感染を防ぐ方法」です。

妊婦さんにワクチンを接種して赤ちゃんに抗体を移行させる「母子免疫」を利用した予防法や、乳幼児に投与する抗体薬があります。

わが子が感染・入院した経験のある田畑智子さんも登壇!市民公開講座が開催

こうしたRSウイルス感染症の重症化リスクと予防法について広く社会に知ってほしいとの思いから、妊婦さんやその家族に向けた市民公開講座「プレママ・プレパパが知っておきたい『RSウイルス感染症』」が2025年2月2日に開催され、「たまひよ」編集部も参加してきました。

講座には、次男がRSウイルスに感染し、入院した経験のある俳優の田畑智子さんが登壇。RSウイルス感染症の赤ちゃんの診断、治療にあたっている小児科医、妊婦さんのRSウイルス感染対策に詳しい産婦人科医の先生3名と一緒に、重症化のリスクや治療、対策についてディスカッションしました。

次男が生後4カ月のとき、RSウイルス感染症で入院した経験のある田畑さん。ゼーゼーという咳が気になり受診し、入院をすすめられ「そんなに深刻なのか」と不安で泣いてしまったといいます(※1)。

菅沼先生によると、日本では、毎年12万~14万人の2才未満の子どもたちがRSウイルス感染症と診断され、そのうちの約4人に1人、人数にして約3万人が入院を必要としている(※2)のだとか。

※1:紹介した意見は個人の印象、意見でありすべての方が同様の意見とは限りません。感染症や予防について詳しく知りたい方は医師にご相談ください。

※2:国立成育医療研究センター RSウイルスとは

https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/rs.html (2025年1月8日確認)

ディスカッションの途中では、生後12日のわが子がRSウイルス感染症にかかって入院した経験のある「なみさん」と、生後1カ月の赤ちゃんが重症になり1カ月以上入院した「けんさん・みらいさん」夫妻の体験談VTRが流れました。

映像を見た田畑さんは、生後間もない赤ちゃんが感染することに驚きの表情。産後、体調が万全でない中で付き添うお母さんの苦労、小さなわが子の回復を願うご家族の思いを感じながら「できるだけ早く専門医からアドバイスを得ることが大切なんですね」と話してくれました。

RSウイルス感染とぜんそく発症の関連性も…感染予防が重要

RSウイルス感染症と喘息の発症率には関連があると言われています。

「重症化して入院した多くの赤ちゃんは、その後元気に過ごしています。ただ、RSウイルス感染症と『ぜんそく』の発症率に関連があることがわかっています」と菅沼先生。

スウェーデンの報告では、RSウイルス感染症で入院した経験がある子は、そうではない子と比較して、1才、3才、7才の各年齢においてぜんそくの発症率が一貫して高かったという結果が(※3・4・5)。

さらに、アメリカの研究でも、1才までにRSウイルスに感染した小児は、感染しなかった小児と比較して、入院の有無にかかわらず、5才時点でのぜんそくの発症リスクが高かったことが示されているそう(※6)。

乳幼児の間に、RSウイルスに感染させない・重症化させない対策が、赤ちゃんの健康だけでなく、その後の成長にとっても重要なんですね。

※3:Sigurs N. et al.: Pediatrics 95(4):500, 1995

※4: Sigurs N. et al.: Am J Respir Crit Care Med 161(5):1501, 2000

※5: Sigurs N. et al.: Am J Respir Crit Care Med 171(2):137, 2005

※6:Rosas-Salazar C. et al.: Lancet 401(10389):1669, 2023

妊娠中からできるRSウイルス感染症の対策方法も紹介

ディスカッションでは、RSウイルス感染症を予防するための具体的な対策についても紹介されました。

家庭でできる基本的な対策

●風邪症状があるきょうだいや大人との接触を避けること

●風邪症状がある家族がいたら、本人、周囲の家族がマスクをしっかり着用すること

●乳幼児が日常的に触れるおもちゃや手すりなどを定期的にアルコール消毒するなどで清潔に保つこと

●手洗い・うがいを習慣にすること

●小さな赤ちゃんが生活する空間を、ほかの家族とできるだけ分けること

家庭での対策のほかに、RSウイルス感染症予防、発症を抑制する目的で、赤ちゃんが生まれる前に妊婦さんが接種できる「RSウイルス母子免疫ワクチン」、乳幼児に投与する「抗体薬」についても紹介されました。

母子免疫ワクチンや抗体薬による対策のカギとなるのが「抗体」です。抗体とは、体内に入ってきた病原体などの異物を排除するために働くタンパク質の一種、免疫グロブリンのこと。体内に侵入した細菌やウイルスなど、自分以外の異物を攻撃して、体を正常に保つ、免疫のシステムに関わっています。

「RSウイルス母子免疫ワクチン」は妊婦さんが接種すると、胎盤を通じておなかの赤ちゃんに抗体が移行し、出生直後から赤ちゃんをRSウイルスから守れるというもの。

赤ちゃんは生後数カ月の間は免疫機能が未熟であり、体内でこの抗体を十分に生成することが難しいとされています。

それでも、赤ちゃんが感染症にかかりにくいのは、ママから胎盤やへその緒を通じて抗体の一部を受け取るため。これを「母子免疫」と呼び、生後数カ月間、赤ちゃんを感染から保護する重要な役割を果たしています。

この母子免疫の働きを利用して、おなかの赤ちゃんのための対策が妊娠中からできるようになっています。

また、RSウイルス感染症の重症化を防ぐ手段としては、赤ちゃんが生まれた後に直接体に抗体を投与する注射薬もあります。この注射薬は「抗体薬」と呼ばれています。

「抗体薬」は、病気の原因となる物質に対抗する抗体を体内に直接取り込むことで、病気の予防や治療を行う薬剤です。特に、RSウイルスに対する抗体薬は、RSウイルスに対する抗体を赤ちゃんの体に直接投与することで、ウイルスに感染した場合でも細気管支炎や肺炎などの下気道疾患の発症を抑えることができます。

赤ちゃんの重症化を予防するための医学的な選択肢があるのは、心強いこと。気になる人は、かかりつけの産婦人科で詳しく聞いてみましょう。そして同時に、日ごろの生活でもママ、パパ、家族でしっかり感染対策をしていきましょう。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

※紹介した意見は個人の印象、意見でありすべての方が同様の意見とは限りません。感染症や予防について詳しく知りたい方は医師にご相談ください。

※記事は、産婦人科専門医とママパネリストによるプレママ向けセミナー「妊婦さんの健康管理・免疫の変化と、知っておくべき感染症」における内容に基づいて作成しています。

ABR45P029A

2025年6月作成

提供/ファイザー

▼アンケートにご協力お願いいたします。ぜひこの記事を読んだ感想をお聞かせください。

▼こちらの記事もあわせてチェック!

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い