【専門家に聞く】ワイドショーからの新型コロナ情報の収集には注意が必要?

「新型コロナウイルス感染症の最新情報を入手するために、ワイドショーをしっかり見よう」としていたりしませんか。実はそれは少し注意が必要かもしれません。

新型コロナウイルスに関する情報源とその信頼度による恐怖や不安、感染予防行動などの違いについて、2020年8月~9月にオンラインで調査が行われ、その結果が、第31回日本疫学会学術総会(2021年1月27日~29日にオンライン開催)で発表されました。

この調査を行った、帝京大学大学院公衆衛生学研究科講師の桑原恵介先生に、今回の結果から考えられることを聞きました。

ワイドショーを信頼している人は、新型コロナへの恐怖や不安が強い傾向にあり

桑原先生たちが行った調査とは、「日本におけるCOVIT-19問題による社会・健康格差評価研究(JACSIS)」というものです。この調査には15才以上の男女2万5482人が参加しました。

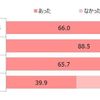

①新型コロナウイルスに関する情報源(テレビニュース、ワイドショー、公官庁、家族など20項目)の利用の有無と信頼度

②新型コロナウイルスに関する恐怖および不安

③自分自身の感染予防行動の実施状況

④感染予防行動を取らない他人を注意した経験の有無

についてオンラインで調査を実施。

その結果をまとめた報告が「新型コロナウイルス感染症蔓延下でのワイドショーの感情・行動への影響評価―日本全国レベルでの横断調査―」です。

――今回の調査では、ワイドショーを信頼して視聴している人は、新型コロナに恐怖や不安を抱きやすく、テレビニュースを信頼して視聴している人はその割合が少ない、という結果が出ています。どうしてこのような差が出たのだと思われますか。

桑原先生(以下、敬称略) 日本は、メディアが視聴者の感情や行動に及ぼす影響に関するデータをほとんど取っておらず、論文なども少ないので、限られた情報からの推測になりますが、伝え方の違いにあるのではないかと思います。

ワイドショーは視聴率を取らなければいけないこともあり、視聴者の興味をそそるように、インパクトのある画像を流したり、センセーショナルな伝え方をしたりする傾向が強いと捉えている研究者もいます。その結果、視聴者は負の感情を刺激され、恐怖や不安感を抱いてしまうのではないでしょうか。

一方、テレビニュースは淡々と事実のみを報道し、感情に訴えかけるような伝え方をしない傾向にあります。そのため、視聴者は事実を冷静に受け止めることができるのではないかと思います。

――ワイドショーといわれるものは、朝から夕方までどこかのテレビ局で放送しています。ワイドショーを長時間見続けことで、恐怖や不安がより大きくなるということもあるでしょうか。

桑原 ヘルスコミュニケーション学に「培養理論」というものがあります。ひとつのテレビ番組にさらされている時間が長くなるほど、影響を受けやすくなるという理論です。これに照らして考えると、ワイドショーを長時間見て、新型コロナの情報にさらされ続けていると、恐怖や不安がどんどん大きくなっていく、ということは十分に考えられます。

――ワイドショーを信頼して視聴する人は、自分自身の感染予防策にはつながっていないという結果も出ています。新型コロナへの恐怖や不安を抱きやすいのに、感染予防策につながらないのはなぜでしょうか。

桑原 これもあくまでも可能性の話ですが、ワイドショーには多くのコメンテーターが登場し、マスクをしないで会話をしていますよね。アクリル板を置くなど感染予防策を施して放送していると思いますが、見る側は「マスクをしなくても大丈夫なのか・・・」と感じてしまい、その結果、自身の感染予防策にはつながりにくいのかもしれません。

――その一方、他人が感染予防策を実施しないと気になってしまう(批判する)という結果も出ています。

桑原 ワイドショーは、街中の混雑した様子などを取り上げ、批判する場面などが多かったのかもしれません。コメンテーターが批判する様子を見ることで、他人には批判的な態度を取ってしまうのではないでしょうか。

ママやパパの恐怖や不安が、子どもの「学ぶ機会」に影響する可能性も…

――新型コロナの情報源としては、ワイドショーはあまり適していないということでしょうか。子育て世代は、それほど長時間ワイドショーを見ることはないかもしれませんが、ママやパパがワイドショーを見ることで、子どもへ影響があると考えられますか。

桑原 15才未満の子どもについては今回の調査では対象にしていませんが、少なくとも新型コロナのことを理解できない乳幼児においては、ワイドショーの影響を直接受けることはないと思います。

ただし、ママやパパがワイドショーの影響で恐怖や不安を抱くようになると、その影響が子どもにも及ぶことは考えられます。

たとえば、心配なあまり感染予防策が過剰になり、子どもにきつく指導したり、過干渉になったりするなどです。さらに恐怖が強くなって、学校や幼稚園、保育園を休ませたりするようになると、子どもの「学びの機会」が減ることになります。事情に応じて休むことは尊重されるべきですが、子どもの健やかな成長のため、感染対策と日常生活をうまく両立させる方法は、みなで考えていく必要があります。

――ママやパパがメディアから受ける恐怖や不安は、子どもの発育・発達に影響を及ぼす可能性があるということですね。今回の調査を踏まえて、メディアは新型コロナの情報をどのように伝えていくべきだと思われますか。

桑原 新型コロナはわかっていないことが多く、日々情報が更新されていくため、正解がありません。それだけに視点に偏りがないように、公正かつ冷静に伝えることが重要です。

――では、受け手である私たちは、メディアとどのようにつき合っていくのがいいでしょうか。

桑原 ワイドショーに限らず、メディアを視聴して恐怖や不安を感じたら、その情報源から離れることが大切です。視聴をやめても恐怖や不安が大きくなってしまうときは、家族や友だちなどに話を聞いてもらい、気持ちをリセットしましょう。身内に話しづらいときは、子育て支援センターのスタッフなどに相談する方法もあります。

新型コロナの情報を得ることは、今の私たちには欠かせないことになっています。でも3密回避やマスク着用、手洗いなど、できる予防策は変わりません。「メディアはあおってくるもの」という視点を持って視聴することが大切です。すべてうのみにするのではなく、「少し引いた位置から見る」という姿勢をキープしてください。

「これは本当だろうか」と疑問に感じたら、公的機関が出している信頼できる情報と照らし合わせてみることなども必要です。正しい情報を得ることは、自分と子どもの心身の健康を守ることにつながります。

お話・監修・図版提供/桑原恵介先生 取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部

新型コロナウイルスを「正しく」怖がり、適切な感染予防対策を行うには、メディアとのつき合い方も大切だとのこと。この機会に、テレビなどメディアの視聴のしかたを見直してみるといいかもしれません。

桑原恵介先生(くわはらけいすけ)

Profile

帝京大学大学院公衆衛生学研究科講師。国内外のフィールドで疫学研究を実施あるいは研究支援を行う。新型コロナウイルス感染症発生後の中国・上海市での子どもの健康に関する研究なども行う。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い