【専門家が解説】2022年10月に変わった育休制度。今さら聞けない変更点はココ!

育児休業について定めた育児・介護休業法が改正され、10月1日に施行されました。以前と比べてどのようなことが変わったのでしょうか。また、育休はより取得しやすくなったのでしょうか。特定社会保険労務士で育児・介護休業法に詳しい島麻衣子先生に、“いまさら聞けない改正のポイント”を取材しました。

育児休業のことは育児・介護休業法で定められている

ーー改正ポイントの前に、そもそも育児・介護休業法とはどのような法律なのか教えてください。

島先生(以下敬称略) 企業に雇用されている子育てまたは家族を介護する労働者に関する制度を定めた法律です。名前のとおり、育児休業や介護休業について決められていて、今回の変更も育児休業に関するもの。ただ、法律自体は休業のことだけではなく、復帰後の短時間勤務や所定外労働の制限、子の看護休暇など、育児をしながら働く上で重要となるさまざまな制度について定められています。

産後パパ育休が新しくスタート! 育休の分割取得も可能に

ーー2022年10月に施行された改正ポイントを教えてください。

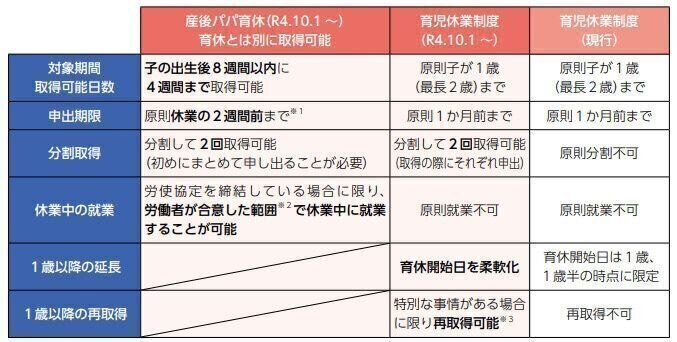

島 まず一つ目に出生時育児休業という制度が新設されました。子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業できる制度です。出産した女性はこの時期、産休中なので、主に男性向けの制度といわれており、“産後パパ育休”とも呼ばれています。ただし、養子縁組等の場合は女性でも利用できます。

産後パパ育休の特徴は、繰り返しになりますが、子の出生後8週間以内の限定した期間の育児休業制度であること。また、休業できる日数(28日)の範囲内で、2回取得できること。そして、会社が労働組合または労働者代表と労使協定を結んでいることを前提に、時間や日数について一定の範囲内で育児休業の期間中でも働いてもいいことなどが挙げられます。

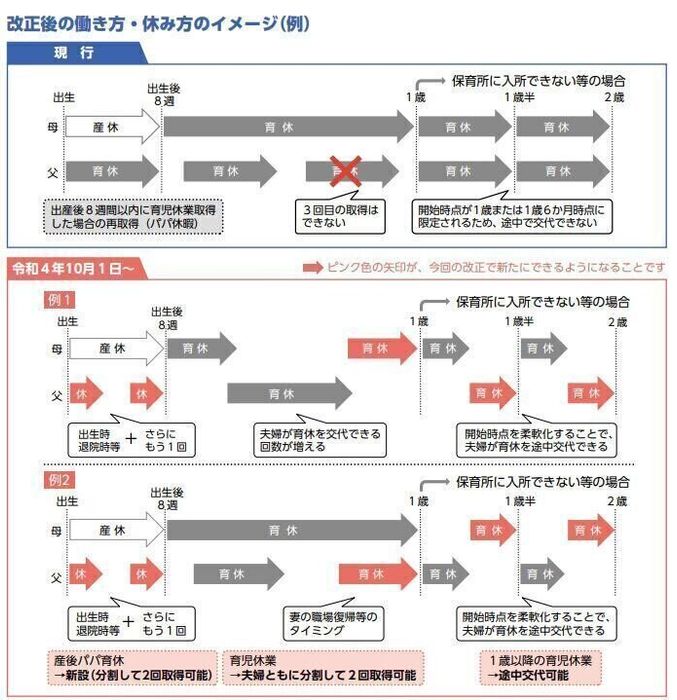

また、従来の育児休業を分割して取得することもママ・パパにかかわらず今回の改正でできるようになりました。育児休業といえば、もともと原則1回しか取得できませんでしたが、10月以降は子どもが1才になるまでの間で、理由にかかわらず、2回に分けられるようになったのです。

ーー先ほど産後パパ育休(出生時育児休業)も2回に分けて取得できる話がありましたが、男性が産後パパ育休と従来の育休を取る場合、それぞれ1回ずつで2回なのですか?

島 子の出生後8週間までの産後パパ育休で2回、1才までの従来の育休で2回、最大で合計4回取得できます。

注意点として、従来の育休は2回取るとしても、その都度1カ月前までの申請が必要です。一方、産後パパ育休については2回をまとめて、取得日の2週間前までに会社に申請する必要があります。

ほかにも柔軟に育休をとりやすくするための改正が

ーー残りの改正はどのようなものでしょうか?

島 1才以降の育児休業の延長について、育休の開始のタイミングがより柔軟になりました。

『保育園に入れない』などの理由がある場合、育休が1才から1才6カ月まで延長でき、1才6カ月時点でもまだ入園できないときは2才までさらなる延長ができることは、よく知られた話かと思います。ただ、以前は1歳以降の育児休業の開始日は1才と1才6カ月になるタイミング(1才の誕生日または1才6カ月の誕生日の応当日・たとえば1才の誕生日が10月7日であれば1才6カ月月の誕生日応当日は4月7日)にしか設定できませんでした。

それが10月以降は、夫婦のどちらかが1才の誕生日または1才6カ月の誕生日の応当日から休業を開始していれば、1才から1才6カ月までの間、もしくは1才6カ月から2才までの間で、夫婦間で途中交代ができるようになりました。

島 また、育児休業の撤回ルールについても見直しがありました。一度申し出ていた育児休業を撤回することは休業開始前であればできますが、撤回した場合、特別な理由がある場合を除き、もう一度取得することはできませんでした。それが、今回の改正によって、一度撤回した場合でも、あらためて育児休業が取得できるようになりました。ただし、こちらは子どもが1才になるまでの期間です。

育休の開始のタイミングが柔軟になったことと、撤回ルールに見直しがあったことについては、直接関係する家庭は少ないかもしれませんが、育休の制度全体がよりフレキシブルな形に変化したと言えると思います。

今回の変更はパパの育休取得の追い風に

ーー島先生は今回の改正の施行についてどのような感想をお持ちですか?

島 とくに男性の育児休業に関してですが、産後パパ育休が新設されたことで、これまで育休を考えたことのなかった方も短期間なら取得しやすくなったのではないでしょうか。

実際、この改正をきっかけに、これまでは男性の育児休業など考えられなかった中小企業が、人材の維持確保のために、むしろ積極的に推奨していく動きも見られます。

もちろん、男性の取得率が今すぐグンと上がることはないかもしれませんが、この先数年後には確実に変化があるはず。最近は男性が育児休業を取得すること自体が珍しくなくなったと思いますが、さらなる追い風になるのではと期待しています。

取材・文/江原めぐみ、たまひよONLINE編集部

今回の改正で、育休取得経験者が少ない中小企業にも変化が起きているという話が印象的です。

女性であっても少し前の時代は「出産したら退職する」ことが多かったかと思います。しかし、現在は育休を取得して働き続けるケースが増えました。今後はさらに夫婦ともに育休を取得するという家庭が増加するかもしれませんね。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い