「仕事を退職」「食事は菓子パン1つ」子どもの入院に付き添う90%以上の親が、自身の寝不足、栄養不足を実感【実態調査】

子どもが入院すると、付き添うのはママが大半です。「いちばんつらいのは子どもだから・・・」と自分のことは後回しにしがちで、つい無理をし過ぎて、心身ともに不調をきたすママもいるそうです。NPO法人キープ・ママ・スマイリングは、そうしたママたちを、さまざまなカタチで支援する団体です。NPO法人キープ・ママ・スマイリングと聖路加国際大学が共同で実施した調査から見えてきた、子どもの入院に付き添う人の課題について、理事長の光原ゆきさんに聞きました。光原さんは「付き添い者の環境は看過できない状況」と言います。

子どもの入院に付き添った1000人以上のママ、パパに実態を調査

NPO法人キープ・ママ・スマイリングでは、聖路加国際大学大学院看護学研究科 小林京子教授と共同で「入院中の子どもの家族の生活と支援に関する実態調査」を実施しました。

「私も2人の子どもが生後すぐに入院し、6つの病院で付き添いをしましたが、付き添い者の環境は病院ごとで異なるものの、けして健康的な環境とは言えません。入院が長期化すればするほど、付き添っている家族は心身ともに疲弊します。付き添い者の心と体が病めば、やがて家族が崩壊することもあり得るのです」(光原さん)

調査期間は2019年12月~2020年2月。調査対象は、全国の子どもの入院を経験した家族。調査方法は、ウェブアンケートフォームです。

病児の年齢は、2歳未満が39%、2~4歳未満が22%、4~6歳未満が8%、6~10歳未満が5%、10歳以上が26%(有効回答数1053人)。

回答者は、ママが990人、パパが62人、祖母が2人です。

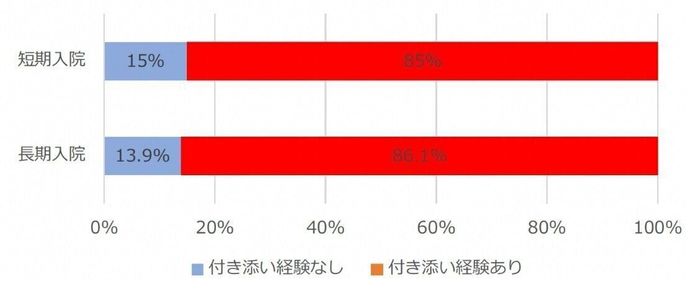

入院期間別の付き添い経験の割合

調査結果では、入院期間に関わらず85%以上の人が、子どもの入院に付き添っています。しかし光原さんは、これが1つの問題と言います。

「実は日本の医療制度において“付き添い入院”という概念は存在しません。理由は1958年に基準看護制度が導入されて、付き添いは制度的には廃止されたたためです。そのため、現在では大人の入院の付き添いはほぼありません。しかし子どもが入院した場合は、依然として高い割合で付き添いをしています。

付き添いは制度的には廃止になっているため、子どもが入院した場合は“家族の希望で、付き添わせてください”と病院に申請書を出して付き添っているのが現状です。

しかしなかには、“病院からの要請で、付き添うことになった”というママも多く、“付き添いを交代してくれる人がいなかった”と回答した人は28.8%(317人)もいました」(光原さん)

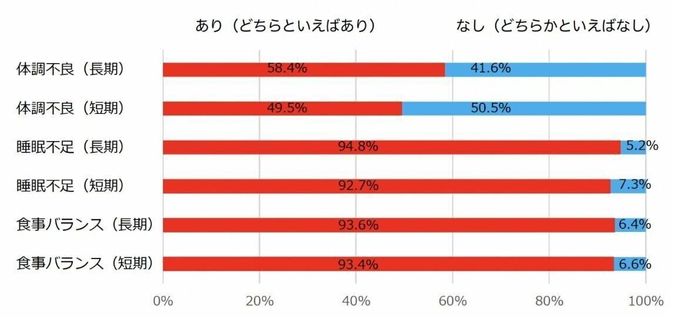

付き添い中の食事・睡眠・体調の状態

子どもの入院で付き添っている家族の環境は、けして健康的ではありません。病院によって環境は多少異なりますが、付き添っている人の食事は、自分で院内のコンビニや病院近くのお店でお弁当や菓子パンなどを購入するのが常です。病院に泊まり込んで付き添いをしている場合は、狭くてかたい簡易ベッドで寝て体が痛くなるなど、熟睡できる環境ではありません。簡易ベッドがない病院もあり、その場合は小児用ベッドで添い寝しなければなりません。そうした劣悪な環境が、この結果には出ていると光原さんは言います。

「短期入院、長期入院にかかわらず、付き添い経験のある人の食事バランス、睡眠は90%以上が良好でないと回答していて、生活環境の改善が急務です。

子どもの入院が長期化すればするほど、食事バランスや睡眠不足が原因で体調やメンタルに不調をきたすママもいます。しかし、そうした付き添い者の生活環境をサポートするしくみがないのが現状です」(光原さん)

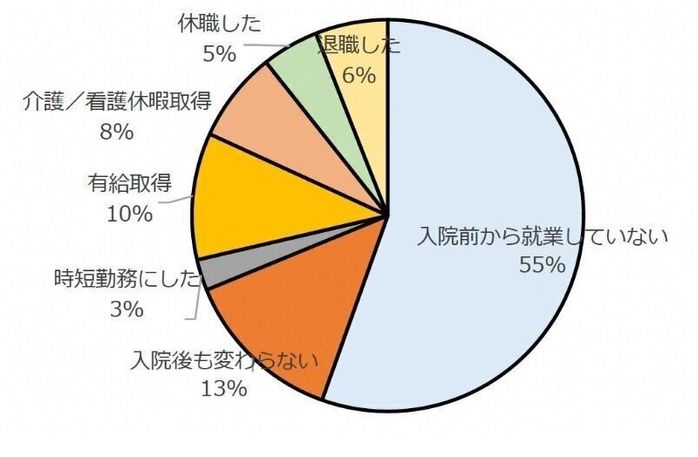

子どもの入院に付き添うために退職、休職、時短勤務への変更などは70%に

子どもの入院が長期化し、ずっと付き添っていると経済的な問題も出てきます。

付き添い者への就業の影響

この調査では就労の有無にかかわらず、回答者全体の半数が経済的に不安を感じていると回答しています。

「子どもの入院に付き添っていると、まずは付き添い者の食費がかります。遠方からの入院で、親がホテルやファミリーハウスに泊まって、通いでつき添っている場合は宿泊費もかかります。遠方から家族が面会に来れば、交通費もかさみます。

家庭と病院の二重生活だと出費はふくらみ、なかには少しでも食費を抑えるために1食につき菓子パン1個で済ませて、子どもに付き添っているママもいます。でもこれでは、本当に体調を崩してしまいます。

この調査は、新型コロナ流行前に行っているため、コロナ禍では経済的な問題はより深刻になっていることが予測できます」(光原さん)

ママやパパは、子どもが元気になるためのチーム医療の重要なポスト! 環境改善は必須

光原さんは、子どもの入院に付き添うママたちの環境改善は、大きな社会的課題だと考えています。

「欧米では、保護者に付き添ってもらうのは子どもの権利だという考え方です。EACH(病院のこどもヨーロッパ協会)が策定した病院のこども憲章では“病院にいる子どもたちは、親または親の代わりとなる人に、いつでも付き添ってもらえる権利を有する”と明記されています。そして、そのためにミールサポートや宿泊施設を提供するなど、保護者が安心して付き添える生活環境を整備しています。

フランスと日本の2つの国で、子どもの入院に付き添ったことがあるママは”日本には国民皆保険制度や小児医療への助成制度があり、医療費への不安はないけれど、付き添っている親の生活環境はひどい“と話していました。

ママやパパは、子どもが元気になるためのチーム医療の重要なポストを担っています。付き添っているママやパパたちが心身ともに疲弊しないような、付き添い環境の見直しを、私たちは訴えていきたいと思います」(光原さん)

お話・監修/光原ゆきさん 協力・写真提供/NPO法人キープ・ママ・スマイリング 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部

NPO法人キープ・ママ・スマイリングでは、調査対象者の規模をさらに拡大し、付き添い入院の実態を詳しく調査するための準備を進めています。この調査結果は、2023年春刊行予定の「付き添い白書」で公表します。光原さんは「この白書が付き添い入院の環境について、社会全体で考えるきっかけになれば・・・」と言います。

光原ゆきさん(みつはら ゆき)

PROFILE

NPO法人キープ・ママ・スマイリング理事長。医療サイト編集長などに従事。2人のわが子の入院につき添った経験をもとに、2014年11月NPO法人キープ・ママ・スマイリングを設立。病気の子どもや発達がゆっくりな子どもを育てるママたちに、さまざまな支援を行う。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い