4児の母が立ち上げた、子育て支援に特化した助産院。全国でもめずらしい赤ちゃん向け子ども食堂とは?【ママ助産師体験談】

「赤ちゃんが寝てくれず、毎日寝不足でつらい」「離乳食を食べてくれない。どうしたらいいの?」――こうしたママたちの悩みに応えるため、2022年4月、神奈川県寒川町に、お産を扱わず、子育て支援に特化した「助産院mamana.house」がオープンしました。ママたちへのケアはもちろん、日本初の「赤ちゃん向け子ども食堂」として、無料で離乳食も提供しています。代表の助産師・菊地愛美さんも4児の母です。自身の経験から「1人では育児はできない」と実感し、開業にいたったと言います。活動への思いを聞きました。

4児の育児経験から、「1人では育児はできない」と痛感。子育て支援施設を立ち上げることに

――「助産院mamana.house」は、お産を扱わず、子育て支援に特化した助産院だそうです。開業にいたるまでの経緯を教えてください。

菊地さん(以下敬称略) 私は4児の母です。開業にいたるまでは、自らの育児経験で感じたことがベースにあります。助産師という専門職に就き、4人の育児経験があっても、産後1年はいつも孤独を感じ、閉塞(へいそく)感がありました。私は青森県出身なので、実家も遠く、頼れません。大人と話す機会も減り、育児に余裕がなくなるとイライラして子どもや夫に当たってしまうこともありました。

だれかに話を聞いてもらうだけでも、ママは元気になります。子育ては周囲の手助けが必要です。ママ1人だけでは負担が大きいのです。だからずっと「子育てを支援してくれる場所が増えたらいいな」と思っていました。もちろん、行政が主体となった子育て支援施設はあるし、利用もできます。ところが、コロナ禍に入ったばかりのころ、行政の育児支援がすべてストップしたことがありました。すると、産後ママは1カ月健診までの間、だれとも接することもできず、これまで以上に孤独のなか、育児をすることになってしまいました。

ママたちは、わからないことだらけで不安でも、寝不足や食事ができない状況でも、だれにも頼れません。最悪の場合、罪悪感を抱きつつも、子どもに手をあげてしまうママも・・・。非常時にも備えて、行政と民間両輪での子育て支援の必要性を痛感しました。そこで、思いきってママたちを支える民間施設を自分で立ち上げようと決意しました。

日本初の赤ちゃん向け子ども食堂「ままな」とは?

――「助産院mamana.house」は、全国でもめずらしい、子ども食堂の赤ちゃん版・赤ちゃん食堂「ままな」も運営しています。どういった取り組みなのでしょうか?

菊地 開業前に、子育て支援施設にどれくらいのニーズがあるのか、ママたちが何を求めているのかを知るため、地元の保育園や幼稚園に協力してもらい、825世帯にアンケートを採りました。その結果、ママたちが自分のリフレッシュにかけられる金額は、月3000円くらいという回答がいちばん多かったんです。そして、1割くらいのママたちは、月1000円以下しかかけられないという回答でした。

ちょうど国が産後ケアに力を入れ始めていたのですが、ママがデイサービスを利用しようとすると、地域によっては1回で5000円くらい利用負担がかかります。これは月に1000円しかお金をかけられない人たちにとってはかなりの高額です。そこで子ども食堂のように低価格で利用できる離乳食を提供する「赤ちゃん食堂」をつくりたいと思いました。

――赤ちゃん食堂「ままな」の利用料はいくらでしょうか?

菊地 大人の食事代は400円、2歳以上のお子さんは100円、2歳未満で、離乳食の赤ちゃんは無料です。本当は、毎日赤ちゃん食堂を開けたらいいとは思うのですが、ボランティアで行っているということもあり、月に2回ほど営業しています。

――お金がもう少しかかってもサービスを受けたい場合はどうしたらいいのでしょうか?

菊地 集団デイケアという位置づけの「mamana食堂」を案内しています。大人は3時間30分のフリースペース利用料とフリードリンクつきで2000円、低学年以下のお子さんは500円、離乳食の赤ちゃんは400円で利用できます。育児の悩みや地域の育児情報を話し、赤ちゃんをほかの人に見てもらっている間に、ゆっくり食事してもらう、日中の居場所づくりとして活用してもらっています。

――おいしい食事を味わえるだけでも、ママにとってはストレス解消になりそうです。

菊地 たいていのママは、赤ちゃんのお世話で寝不足だし、まともに食事もとれていません。だから、「mamana食堂」や赤ちゃん食堂「ままな」で、温かい家庭料理をゆっくり食べるだけでエネルギーチャージできるのではないかと思います。

ボランティアに支えられている赤ちゃん食堂「ままな」

――赤ちゃん食堂「ままな」は、ボランティアとのことですが、どんな人たちから協力を得ていますか?

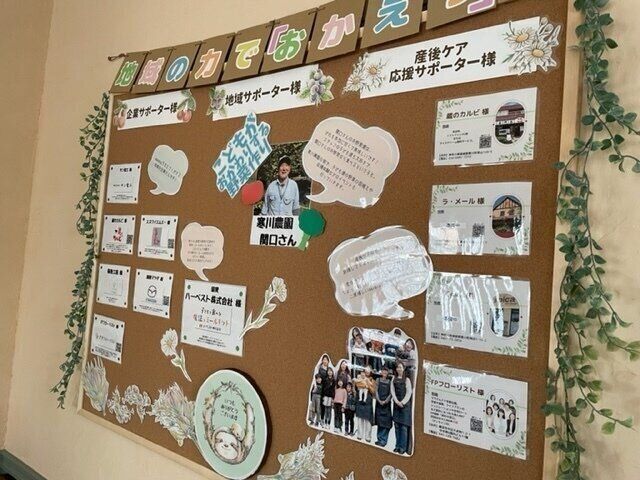

菊地 地域の方々に支えてもらって運営ができています。離乳食やランチの食材は、地元農家さんが提供してくださる旬の野菜。それに、形が不ぞろいで出荷できなかった野菜やくだものです。フードサービスを行う企業さんは、休園などで余剰となった施設給食の食材を無償で提供してくださっています。

「地域で子育てしていこう」という同じ思いを持った方々と出会えただけでなく、その輪がどんどん広がっているのを実感しています。食事づくりや託児は、30~70代の地元に住むママや学生さんがボランティアで支えてくださっています。こうした新たなつながりを作ってくれているのはインスタグラムです。「私に何かできることはありませんか?」とボランティアを希望される方や「一緒に取り組みませんか?」と新しい子育てサポートをご提案いただいたり、さまざまなお声をいただけています。

――「助産院mamana.house」を立ち上げて大変だったことはありますか?

菊地 最初は想像以上に大変でした。お産を扱わない助産院は、妊婦さんや乳幼児のママにどんなサポートするのか、知らないという方が、ほとんどでした。そこで、産後ケアってどんなものか。なぜ体をいたわり、サポートが必要なのかを地元のママや地域の方に知ってもらうことから始まりました。

令和の育児では、ミルクやおむつ替え等の回数をアプリで管理する人がほとんどです。

とても便利なのですが、時間通りにミルクをあげても飲まなかったり、思うように寝てくれなかったりと、予定と違うと大丈夫かな?と不安を覚えやすい側面もあります。また、情報があふれているからこそ、SNS上でのつながりや情報を頼りにしてしまい、その結果、孤独な子育てにおちいりやすい環境になっていると感じています。だからこそ、ママたちが直接人とつながり、ママを支える身近なサポーターである地元の方に働きかけることで、地域コミュニティーで子育てしていく形をめざしました。

当初は、「どうしてそんな施設が必要なの?」という声や「自分のためにお金を使っていいのか迷うから、行ってはみたいけど…」と言っていたママもいましたが…。

開業から1年で、延べ利用者は1000組を超えました。利用者が増えると共に、「必要としている人がたくさんいるんだ」「今はこうした地域の支援が求められている」と、これまで関心を寄せることがなかったという方にも理解がすすんできているように感じています。

地域の人たちとの関係作りも積極的に行っています。子どもたちに農業体験をしてもらったり、地元のマルシェに積極的に参加して、地域の商店さんとつながったりしました。

「産後ケアを受けるとあのお店でジュース無料」などのサービスも行っています。若い世代の人がそのお店を利用するきっかけになるので、地域の活性化につながると思います。

人生は1度きり。ママも自分の人生を大切に。やりたいことがあったら、できる方法を考える

――実際に利用したママたちからはどんな反応がありますか?

菊地 子育てに疲れきってしまったママたちが、何度か来てくれるうちに、元気になってくる姿を目の当たりにします。

活力がわいてくると、ママたちはだんだん「こんなことをしたい」とか「2人目を考えるようになった」と意欲的になってくるのです。

私は、子どもが生まれても自分を犠牲にせず、趣味でも仕事でも、やりたいことには挑戦したほうがいいと考えています。人生は1度きり。楽しくて充実した生活を送ったほうがずっといいです。それに、ママがイキイキと笑顔で過ごすと、それだけで子どもたちは幸せでいられます。もちろんそれは、子育てをないがしろにしていいという意味ではありません。すべてに全力を出すのは難しいから、子どもや自分を犠牲にせず、やりたいことにも取り組めるバランスを見極めることが大切だと思います。

そのときどきの状況で、ベストな選択は違うはずです。だから、どうしたらいいか寄り添って考え、ママを笑顔にするのが私の使命だと思っています。

お話・監修・写真提供/菊地愛美さん 取材・文/齋田多恵、たまひよONLINE編集部

「家では離乳食を食べてくれないのに、ここに来るとみんなにつられて赤ちゃんがたくさん食べてくれる」と驚くママも少なくないそうです。核家族化が進み、頼れる人がいないなか子育てをするのは大変です。地域にこうした育児支援施設があると、笑顔で子育てを楽しめそうです。

菊地愛美さん(きくちまなみ)

PPOFILE

助産師。助産院mamana.house代表。 青森県出身。中学卒業後に働き始め、大学入学資格検定取得。慶應義塾大学看護医療学部在学中に20歳で結婚、出産。同大学、神奈川県立衛生看護専門学校助産師学科を卒業し助産師としてお産をサポート。1歳から高校生の4人の子育て中。2022年、産前・産後ケアに特化した子育てサポート施設「助産院mamana.house」を立ち上げる。全国でも珍しい赤ちゃん向けの子ども食堂・赤ちゃん食堂「ままな」も運営する。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い