「学校に行かなくて大丈夫?」「どうするの?」がつらい。不登校児の学校や周囲とのつき合いかた【今じんこ】

「不登校は特別でも問題でもない。深刻にとらえなくて大丈夫!」と話すのは、「たまひよONLINE」でも育児コミックエッセイを連載する今じんこさん。じんこさんの長男は小1の5月から行きしぶり、小2で完全不登校を選んだそうです。周囲や学校とのかかわり方や、社会の目線が変化することの必要性など、じんこさんに話を聞きました。

子どもが不登校になって無自覚の偏見に気づいた

――子どもが学校に行かなくなった当初、じんこさんが周囲の人とのかかわりでつらいと感じていたことはどんなことですか?

じんこさん(以下敬称略) もともとは、学校に行かないことでの「勉強」や「社会性」や「将来」に対しての不安はそんなになかったんです。学校に行かなくても勉強はできるし、友だちもできるし、将来仕事ができないってことはまずないと思っていました。

だけど、周囲から「どうするの?」と心配されたり「学校に行けるといいね」と言われたりする中で、「学校に行かないことは心配しなきゃいけないことなんだ」という思考になっていきました。学校が合わないから行っていない、本当にただそれだけのことなんですけど、そういう子に対して多くの人が「学校に行けるようになるといいね」という考えを持つと思うんです。でもこの言葉って、励ましているようでいて、実は学校に行っていない現状の否定なんですよね。

「大変だね」とかけてくれる同情の言葉もつらかったです。発言する本人にそのつもりがなくても、言われるほうは敏感に感じ取るものなんだと知りました。

――じんこさん自身も学校に行かないことに対する偏見があったと著書『学校に行かない君が教えてくれたこと』に書かれています。

じんこ 当時私が書いていたブログを読み返してみると偏見まみれです。自分は偏見がないつもりで「不登校はかわいそうなことでも恥ずかしいことでもないと思う」と書いているのに、同じ投稿に「学校に行けない子どもたち」とも書いている。

「行けない」と書いている時点で、「行くことが本来正しい」と思っていたわけです。「偏見はないつもり」「わかってるつもり」だったなと思います。

子どもが学校に行かなくなって数年、子どもとの対話や支えてくれる人たちとのかかわりのなかで、自分に偏見や誤解があったことに気づき、いろんな経験を積み重ねて少しずつ視野が広がってきたように思います。

学校には先手を打って、子どもへの理解を求める

――子どもが学校へ行きしぶるときなど、先生方は「できるところまでやってみよう」などと登校を促す声かけをしてくれると思います。でも、子どもも親もそれを望まない場合、どんなふうに伝えるといいでしょうか。じんこさんの場合を教えてください。

じんこ 私がおすすめするのは「○○はしなくていいですか?」より「○○はできません」ときっぱり伝えることです。学校に迷惑をかけていると罪悪感を抱いて気を使いすぎるより、ハッキリ伝えたほうが先生側の負担が軽くなる場合も多いと思います。学校の先生が子どもを受け入れてくれようとすることに感謝していることは伝えつつ、無理になりそうなら「朝の連絡はしません」「行くときだけ連絡します」と言っていいと思います。

「NPO法人多様な学びプロジェクト(※1)」が作成した「学校への依頼文フォーマット」というものがあります。学校や担任の先生に、子どもの状況の報告と配慮してもらいたいことが、各家庭の状況に応じてまとめられるようになっているものです。ホームページからダウンロードできるんですが、私も毎年利用してます。

クラス替えをして担任の先生が決まったタイミングで、このフォーマットを記入して最初に伝えておくといいと思います。登校刺激が負担になる場合は先手を打っておくのはおすすめです。

――毎朝、学校に「今日もお休みします」と連絡することがつらいという親の声も耳にします。

じんこ しんどいですよね。毎朝の連絡は難しいことを伝えて、毎朝のしんどさがなくなるだけで結構ダメージが減ります。でも、学校に行かないことで悩んでつらい時期には、それを学校に伝えることさえできなくて、何カ月も悩む親も少なくないようです。

――子どもが学校に行かないことで、将来のことについてどんなふうに考えていますか?

じんこ 子どもが学校に行かなくなって1年くらいの間は、「社会性」という言葉を聞くとグサッときていました。「学校に行かないで社会性って身につくの?」という言葉をかけられて傷つき、小児科の主治医に相談に行って号泣したことがありました。主治医は「大丈夫だよ!学校に行かなくても社会性は身につくから!」とあっけらかんと言ってくれました。

子どもの体や心のことを専門に勉強している先生にそう言ってもらえて、心から安心しました。

家族との会話や、オンラインゲームで友だちとつながるとか、そういうコミュニケーションからでいいと思います。

不登校は特別でも問題でもない。深刻にとらえなくて大丈夫

――学校に行かない子どもと親、その周囲にいる人に知ってほしいことはどんなことですか?

じんこ 2022年の文部科学省の調査によれば、全国小中学校の不登校児童生徒数は24万人。不登校傾向にある子どもを含めると、その数はもっと多いと考えられます。

不登校児童増加の状況を受け、2016年に制定されたのが「教育機会確保法(※2)」です。これは学校での勉強にアクセスできない児童・生徒に対して、登校を強制せず、それぞれに合った学習環境を保障するという法律です。この法律によって、不登校は問題行動ではないことや、子どもの意思を尊重し学校以外の場所で過ごすことが認められました。

つまり、不登校は特別なことでも問題でもないということ。学校に行かないことを深刻にとらえる必要もないし、同情も否定も必要ないのです。「不登校は問題」という目線こそが、子どもたちを苦しめる可能性があると知ってほしいです。

これまで不登校で大変な思いをしてきた人たちもいますが、もはや時代は変わっていると感じます。学校以外で子どもが交流できたり学べる場所は以前よりずっと増えているし、通信教材もたくさんあって、オンラインでつながり合うこともできますから。

――社会に対して認めてほしいこと、サポートしてほしいことはありますか?

じんこ 学校に行かないことが一つの選択肢という認識が今より広まれば、学校が合わない子どもも不安に思わなくていいし、自分の人生を自信を持って選べるようになると思います。

私が3〜4年前にブログで長男の不登校のことを発信していたときは、「学校に行かない」選択に批判を受けることが少なくありませんでした。でもコロナ後くらいから、多くの人が「おや?学校に行く以外にも学ぶやり方がいろいろあるかも?」と気づきはじめ、いろんな常識がアップデートしましたよね。「疲れたら休んでもいい」、「オンラインで自宅学習でもいい」という雰囲気が一気に広まった気がします。「不登校」という呼び名も時代遅れになるんじゃないかな。

これだけ不登校児童が増加していたら、子どもに問題があるという見方をしている場合じゃないというか、しくみに無理が生じていると考えざるを得ない気がします。今後、教育の選択肢が、子どもたちが生きる時代に合わせてアップデートしていくといいなと思います。

お話・イラスト/今じんこさん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

子どもが学校を行きしぶり始めた親にアドバイスを求めると「子どもが生まれたときの気持ちを思い出すといいかもしれません」とじんこさん。「きっとそのときには、楽しく笑顔で生きてほしいと思っていたはず。目の前の子どもの本当の気持ちを見つめてあげてほしいです」とじんこさんは話してくれました。

●記事の内容は2023年5月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

今じんこさん

PROFILE

2013年うまれの長男、2016年うまれの次男を子育て中。 フリーのグラフィックデザイナーで夫はコーヒー豆屋。 イカと漫画と音楽が好き。

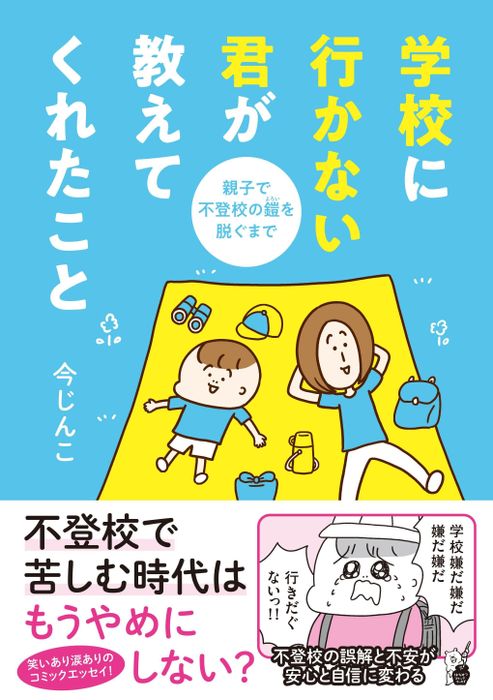

『学校に行かない君が教えてくれたこと』

「不登校」の不安・恐れ・偏見に悩んで迷ってテンパりながら、親子の答えにたどり着くまでをじっくりていねいに描いた実録コミックエッセイ。「不登校の不安が軽くなる弁護士コラム」「学校に行かないお子さんを持つ親300人の本音アンケート」など参考になる情報も盛りだくさん。今じんこ著/1210 円(オーバーラップ)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い

![休校中、子どもをみながら仕事やってみた[噛みしめ育児スルメ日記#60]](https://img.benesse-cms.jp/tamahiyo/item/image/normal/resized/resized_091c2a8e-bf2f-400b-a9cc-f16367a49329.jpg?w=100&h=60&resize_type=cover&resize_mode=force)