下まぶたに涙がたまっていたり、目やにが目立ったら、先天鼻涙管閉塞かも【ママ眼科医】

赤ちゃん・子どもは大人と異なり目の異常を訴えることができないので、病気に気づかないことがあります。そしていちばん身近なママ・パパが何か違う、に気づくためには確かな知識を持って育児をするようにしたいもの。

「子どもの目の病気について正しい情報を」と活動するママ眼科医の先生たちのリレーコラムをお届けします。第1回は「先天鼻涙管閉塞(せんてんびるいかんへいそく)」について。獨協医科大学・眼科学教室の古藪幸貴子先生による解説です。

いつもよく見ているからこそ気がつく異変、そして募る不安

大好きな子どもの顔、体、声、そしてご機嫌。毎日一緒にいるからこそ気がつく子どもの小さな変化を心配されている保護者の方たちはたくさんいます。

私自身にもそのような経験があります。息子が2歳のとき、多発霰粒腫(たはつさんりゅうしゅ)ができました。霰粒腫という病気、経過や治療について眼科医である私はもちろん知っていますが、実際自分の大切な息子のまぶたが数時間で真っ赤に腫れ上がって行くのを目の当たりにすると心配と不安でいてもたってもいられなくなりました。医局のドクターに切開すべきか相談したり、霰粒腫を特集している雑誌を読んだり、眼瞼(がんけん)専門の先生に問い合わせてみたり・・・。思い返すとお恥ずかしいのですが、そのくらい親は子どものことを思うがあまり、なにか変化があると不安になってしまいます。

今回解説する先天鼻涙管閉塞(せんてんびるいかんへいそく)は生まれてすぐに症状が出ます。この病気で外来に受診される保護者の方たちもみなとても不安そうです。その不安が少しでも解消されるように、情報を提供できれば幸いです。

涙の排水管が開いていない、それが先天鼻涙管閉塞

目薬をつけたあと、口の中が苦くなる経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。これは目頭から鼻にむかって涙の排水管である「涙道(るいどう)」があるからです。

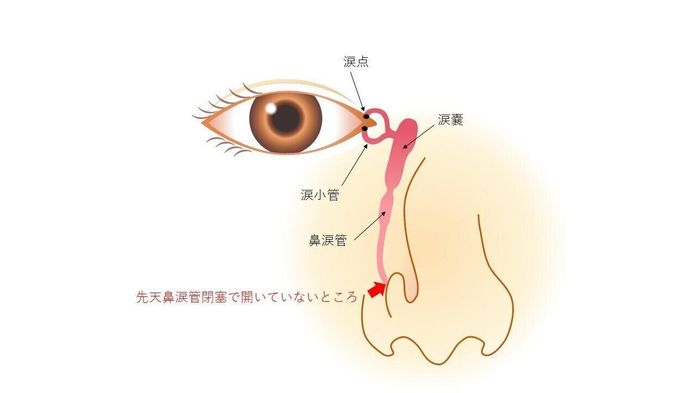

涙は目頭にある涙点から涙小管を通り、皮膚の下にある涙嚢(るいのう)、さらに骨の中にある鼻涙管を通って鼻の中へと流れていきます。これを涙道といいます【図1】。鼻の中にある涙道の出口が生まれつき開いていない状態を先天鼻涙管閉塞といいます。10~20人に1人が持って生まれてくる病気です。

主な症状は「涙」と「目やに」です。涙道が開いていないため、涙や涙道内でつくられた粘液が涙道内にたまってしまうからです。ポイントは生後1カ月以内から症状があるということ。生後数カ月から症状がある場合は先天的ではなく、鼻炎や結膜炎による合併症などを疑います。

【図1】涙の排水管を涙道といいます

涙は涙点から涙小管、涙嚢(るいのう)、鼻涙管を通って鼻へ流れていきます。これを涙道といいます。

涙道が通っているかを調べる検査

大人の場合は涙道の通りを確認するために涙点から水を入れて、口や鼻に水が来るか確認する「通水検査」をします。しかし、子どもの場合はどうしても動いてしまうので侵襲的な検査になってしまいます。代わりとして、色素残留試験をします。目に色素をつけて15分ほど待つと正常であれば色のついた涙は鼻へ行くので目に残りません。しかし、閉塞があると色のついた涙が目に残ります。触診では目頭を圧迫して粘液が逆流してこないか、確認する方法もあります。

9割が1歳までに自然治癒するのでまずは経過観察

先天鼻涙管閉塞は9割の子どもが自然に治ります。そのため、生まれて数カ月の赤ちゃんは様子をみます。その間、目についた目やにはお湯でぬらしたタオルでやさしくふいて、落としてあげましょう。どろっとした黄色い目やにや充血がでるときは抗生剤点眼を処方します。しかし長期間使うと薬が効きにくい耐性菌ができてしまう可能性があるので、症状が強いときだけなど最低限の使用でお願いしています。

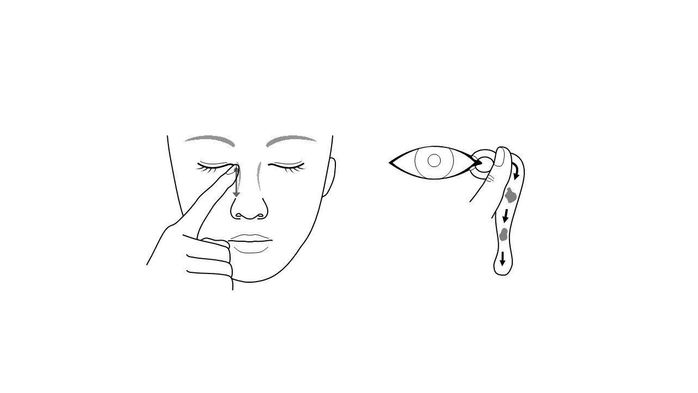

自然治癒を促す方法として涙嚢マッサージ(Crigler・クリッグラー法)があります。目頭の内側に指を置き、鼻の骨を押すように軽く圧をかけて、鼻翼にむかって指を動かすことで涙道の内容物を鼻へ流し込むマッサージです【図2参照】。1セットあたり5~10回、1日に2~4セット行うことが推奨されます。もし自然治癒をしなかったとしても、マッサージが上手ではなかったから、たりなかったからということはありません。嫌がるようなら無理にやる必要はありません。かかりつけ医の指導の元、できる範囲で行ってください。

【図2】Crigler法のやり方

涙道の内容物を鼻へ押し込むマッサージです。

治療のタイミングは?

様子を見ても症状が改善しない子どもに対してはプロービングを行います。プロービングとは涙道に針金状の器具を入れて、閉塞部を開ける方法です。基本的に体がしっかりしてくる生後6カ月以降で行います。1歳未満であれば押さえつけて局所麻酔でできますが、1歳以上や力が強く安全に処置ができない場合は全身麻酔で行います。針金ではなく、内視鏡を使って行う施設もあります。プロービングの合併症としてまれではありますが、感染症をおこす報告があるので、風邪をひいて調子が悪そうなときは避けて行うのが安心です。

子どもではかなりまれなことではありますが、経過観察中に涙道の強い感染を合併すると顔が真っ赤にはれてしまう急性涙嚢炎(るいのうえん)や蜂窩織炎(ほうかしきえん)を起こすこともあります。この場合、抗生剤の点眼、軟膏、内服または点滴で治療します。このことにも考慮して、当院では生後6カ月までは経過観察をし、生後6カ月ごろに今一度プロービングについて説明をします。そして生後9カ月ごろまでに症状の改善がなければプロービングをすすめています。

「涙・目やに=先天鼻涙管閉塞」とは限らない、必ず眼科受診を!

赤ちゃんのころから涙が出る病気はほかにもあります。まつげが目にべたーっとあたってしまう睫毛内反症や緑内障、角膜の病気が挙げられます。睫毛内反症は数年かけて改善する場合も多く、角膜の異常や視力に影響がなければ経過観察することが多いです。ただ、緑内障や角膜の疾患は将来の視力に大きな影響をあたえる可能性があるため、早いうちから治療が必要です。たかが涙と様子をみるのではなく、症状が続く場合は必ず眼科を受診し、診察を受けるようにしましょう。

監修・文/古藪幸貴子先生 構成/たまひよONLINE編集部

目がうるんでいたり、目やにが多かったりしたら、「先天鼻涙管閉塞」を疑って、正しく様子を見るようにしましょう。

古藪幸貴子先生(こやぶさきこ)

PROFILE

眼科医。獨協医科大学・眼科学教室勤務。研修医時代に内視鏡が楽しくて消化器内科と迷ったが、眼科に入局。眼科領域にも涙道内視鏡があるのを知り、他大学で勉強をして獨協医科大学病院に導入。涙道内視鏡を用いた涙道閉塞治療を行っている。

協力/松本眼科・頓宮真紀先生

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い