正しいかみ合わせときれいな歯並びは、離乳食から!食べさせ方&座らせ方のやりがちNG【歯科医師】

愛知県刈谷市のやまむら総合歯科で院長を務める山村昌弘先生は「子どもたちの口腔機能発育不全が増えていて、口呼吸やぽかん口の子が多いことがとても気になっている」と話します。口腔機能の発達が子どもの学習能力や運動能力に大きく影響するというのです。

そして「離乳食の食べさせ方で子どもの口腔機能に差がつく」のだそう。山村先生に口腔機能を正しく発達させるための離乳食の進め方・考え方について聞きました。『子どもをぽかん口にさせないために』、全6回シリーズの2回目です。

口腔機能のために、飲み物を自分で飲む練習はコップから始めよう

――子どもの成長に影響を及ぼす口腔機能について教えてください。

山村先生(以下敬称略) 口腔機能とは、食べ物を口に取り込む、かむ、口の中で移動させる、飲み込む、そして声を発するといった口の機能のことです。味覚や触覚、唾液の分泌にもかかわり、生きていく上で必要不可欠な機能です。

赤ちゃんは生まれたその日から、口腔機能を使っておっぱいを飲みます。

そして、次のステップは母乳やミルク以外の飲み物を飲む練習です。離乳食はスプーンなどで食べ物を口に入れ、飲み込めるように練習しますが、飲み物も初めは深めのスプーンを使って練習するといいです。そして大事なのは、深めのスプーンから飲むことに慣れたら、次はストローではなくコップの練習をすること。

ストローは唇をすぼめ、舌を折り曲げるようにする口の動きになりますが、これを長期間続けていると歯並びも顔の中心に集まってきて、重なり合ったり歯の生える方向が変わってしまったりすることがあります。

コップは乳児期のえん下の特徴である、舌を前後に動かす練習ができます。ストローマグなどは、外出先など限られたシーンで活用するようにして、可能な限りコップ飲みを増やすのがおすすめです。

離乳食では、赤ちゃん自らが食べようとする力を引き出してあげて

――口腔機能を育てるための離乳食の食べさせ方について教えてください。

山村 離乳食を始める生後5カ月ごろはまだ歯が生えていない子も多いでしょう。この、歯が生えていないという貴重なときにこそ、食べるときに必要な正しい口腔の動きを身につけさせてほしいんです。

それは、食べ物を自分でつかまえる、自らくわえにいくという動きです。たくさん、しっかり食べて欲しいという願いから、食べさせるとき、スプーンを斜めにして赤ちゃんの舌の上に食べ物をのせてしまっていませんか?

そのような食べさせ方を続けていると、口を開けたまま飲み込んだり、食べ物を口からこぼすようになったりしてしまう可能性があります。

赤ちゃんが自ら食べること、食べ物を口に取り込むことを“待つ”ことが大切なんです。まずは、スプーンで赤ちゃんの唇をちょんちょんとやさしく触れて刺激してあげます。すると赤ちゃんは自然に口を開き、自分から食べ物をくわえにいきます。そこからは自分の唇と舌の力で食べ物をのどに運び、ごくんと飲み込みます。

口腔機能を育てるためには時間をかけて自分の力で食べることが必要なので、あせらずゆっくりと見守ってあげてほしいと思います。

――手づかみ食べも口腔機能を育てるために有効でしょうか。

山村 9カ月ごろになると赤ちゃんは自分の手で食べ物をつかんで口に運び、手づかみ食べをするようになります。この手づかみ食べはどんどん積極的にさせてほしいと思います。

赤ちゃんの手はもちろんのこと食卓や床、洋服が汚れるのでなるべくさせたくない、という大人の気持ちもわかりますが、手づかみ食べは口腔機能をはじめとする体の成長に大変いいとされています。

目で食べ物をとらえ、手と指を動かして食べ物をつかみ、口に運び、歯やあごを使ってかみくだき、舌やほほなどの筋肉を使って飲み込む。この一連の動作によって、脳の広範囲の領域が刺激されるんです。

また、大人から食べさせられるのではなく自分で食べたいものを自分で食べられた、という達成感も手づかみ食べからは得ることができます。自分でできたということは自信につながり、その先には自己肯定感が高まり、学習やスポーツなどやりたいことへの意欲にもつながっていくと思います。

やりたいことや好きなものを質問しても、「とくに何もない」と答えていた子が、口腔機能が改善されたら前向きになり、「将来は〇〇になりたい!」と夢や目標を持ち、努力を始めた例を私は数えきれないほど見てきています。

離乳食を食べるときの、椅子の選び方と座らせ方も大切!

――離乳食を食べるときに使う椅子の選び方、座らせ方も重要、だとか。

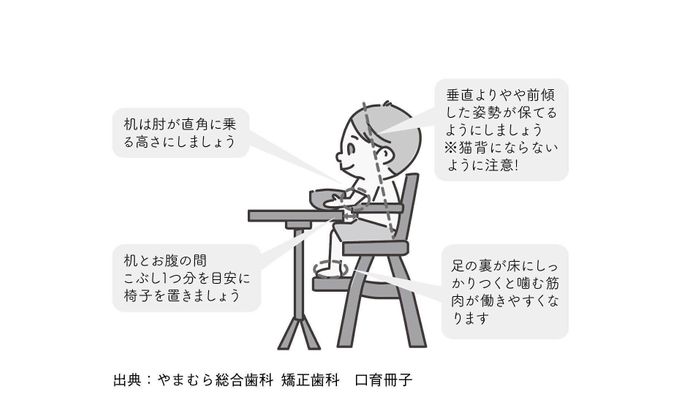

山村 間違った姿勢で食事をすると体がゆがんだ状態であごを使うために、あごの成長や歯並びに影響が出てしまうことがあります。体が極端に前に倒れていたり、後ろに傾いているとあごに角度がつき、正しいかみ合わせにならなかったり、飲み込みがうまくいかなくなったりしてしまうのです。ですから、子どもを座らせる椅子はとても重要です。

――椅子の選び方のポイントを教えてください。

山村 いくつかのポイントがあります。まず座面は、体重のかけ方で姿勢がかわってしまうような不安定なものでなくしっかり腰が落ち着くものがいいです。

そして足の裏がしっかりつく、足置きがついていることも重要です。足がぶらぶらしているとあごに力が入らず、かむ力が低下することがわかっています。

そして、座らせ方も重要です。テーブルとのバランスは、上体をやや前傾にして顔を真正面に向けたとき、ひじを直角に曲げてちょうどテーブルにつく高さに調整してあげましょう。

――そのほか気をつけることはありますか。

山村 口腔機能は自然と身につくものではなく、トレーニングしないと身につきません。自分から食べ物をとらえること、しっかりかんで飲み込むこと、といったトレーニングをしやすいように環境を整えてあげることも大切です。

トレーニングをするとき知っておいてほしいのは、成果を出すためにはときに親にとって不便なことや面倒なこと、時間がかかることがあるということです。食事をするときの椅子を始め離乳食まわりのグッズは親にとって便利な物、快適な物も多いです。しかし、そのような便利グッズばかりを使うことで子どもたちが大切なことを覚えず成長してしまっているのではないか、と感じることがあります。育児グッズは安全・安心はもちろん、子どもの成長を長期に見すえた製品を選んでほしいと思います。

監修/山村昌弘先生 取材・文/岩﨑緑、たまひよONLINE編集部

山村先生は、「今は便利なグッズがあふれすぎて、人間にとって必要な機能が育ちにくくなっている」とも言います。親にとって便利なだけでなく、子どもにとってもプラスになるグッズを選ぶことが大切であるようです。

山村昌弘先生(やまむらまさひろ)

PROFILE

歯科医。医療法人志朋会やまむら総合歯科・矯正歯科理事長・院長。大型歯科医院を経て、愛知県刈谷市で開業。2023年に日本口育協会歯科医院認定。一女一男のパパ。

●記事の内容は2023年12月の情報で、現在と異なる場合があります。

『自信のある子を育てるお口のトレーニング』

心身の健康における口腔機能の重要性や6歳から始める筋機能矯正について紹介。/1760円(幻冬舎メディアコンサルティング)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い