医療的ケア児との生活は大変だし、苦労もあるかもしれないけれど、イコール不幸ではない【先天性ミオパチーの息子・富士くんとの日々】

2022年、新井さん夫婦の待望の第一子として「富士くん」は誕生しましたが自発呼吸ができず即NICUへ。その後、国の指定難病「先天性ミオパチー」と診断されます。半年間の入院を経て、パパ&ママと親子3人の生活がスタート。一緒に暮らせる喜びはありましたが、当初は病院を離れ、もしものことがあったらどうするかという不安や、外出する不安もあったといいます。今では保育園に通い、ピクニックやテーマパークなどのお出かけを楽しむことも。

後編では、退院後から今の生活の様子、そしてこれから望むことなどについて話を聞きました。

※先天性ミオパチー…生まれながらに筋組織の形態に問題があり、生後間もなく、あるいは幼少期から「筋力が弱い」「体がやわらかい」などの筋力低下に関わる症状を認める病気。(公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センターのHPを参照してまとめたもの)

※医療的ケア児…医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院したあと、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。(厚生労働省HPより)

退院後は家にこもらず富士くんと積極的に外出

――富士くんが退院してすぐは、ずっと家で過ごしていたのでしょうか?

ゆりこさん(以下敬称略) 2023年の1月に退院して、4月から児童発達支援センターに通うようになったので、退院後3カ月ほどは家で過ごしていました。

私は外に出るのが不安だったんですが、夫はできるだけ外出したほうがいいと考えてくれて、近所に散歩に出かけたり、親子イベントに参加したり、引っ張っていってくれました。

正輝さん(以下敬称略) 事前に本を読んだり、医療的ケアの実態調査を調べたりしていくなかで、「医療的ケア児との外出が難しい」ということがわかっていました。うちも何もしなければ家にこもってしまう、外に出る経験や気持ちに親が慣れるようにと、とにかく妻を外に連れ出そうと意識していました。

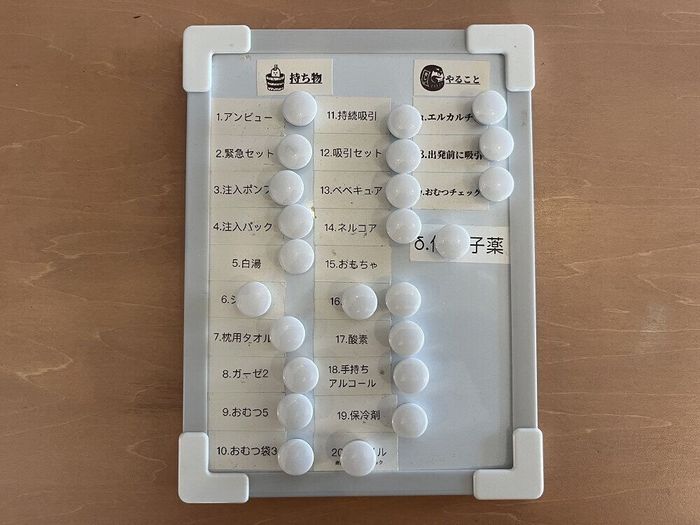

医療的ケア児との外出は、持ち物もたくさんあるのですが、外出がおっくうにならないよう、そして忘れ物がないようにと、簡単に持ち物チェックができるようなリストを作りました。持ち物をバッグに入れたら、マグネットを貼っていくんです。

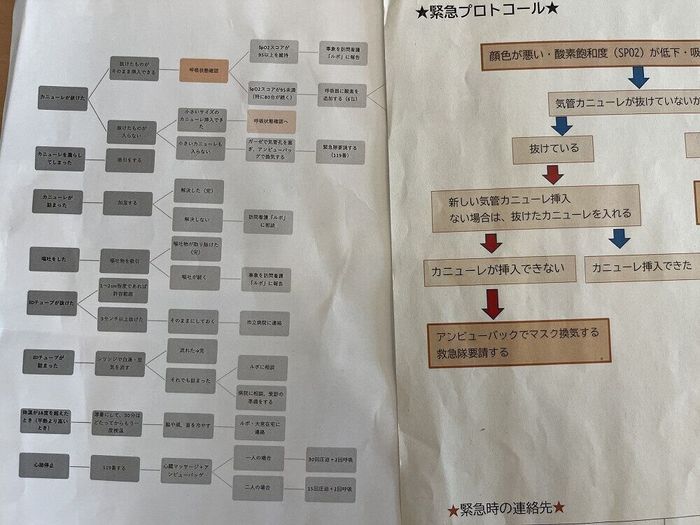

――そして、緊急時用に『もしもマニュアル』も作成したのですよね。チャートにまとまっていてすごいと思いました。作成を思い立った経緯を教えてください。

正輝 家に帰ってきてからがスタートだと思っていました。“医療的ケア”と言っても、やっていることは“医療行為”であり、それを自分たちでやらなければなりません。小さい命なので、万が一、息子に何かあったら絶対に後悔すると思い、作成しました。ハプニングが起きたら、冷静ではいられないと思ったので、それを見越して、「こうなったらこうする」というように、もしものパターン別で整理をして、わかるようにしました。退院前に主治医と訪問看護の方と何度かすり合わせてブラッシュアップしていきました。

結果、現在まで『もしもマニュアル』を使うことはありませんでしたが、作成した過程で考えをだいぶ整理できました。その後、息子の体調が急変することが何度かありましたが、比較的冷静に対応できたと思います。

医療的ケア児が保育園に入園するということ

――そして富士くんは保育園に入園したんですよね。どのようにして入園することになったのですか。

ゆりこ 私たちの住む市に数多くある保育園の中で、富士のような医療的ケア児を預かってくれる保育園を探したのですが、通える距離には3つありました。でも、どれも車なしでは登園できない距離でした。ただ、たまたま空きがあっただけ私たちは恵まれていて、空きがないと入園できない可能性もありました。

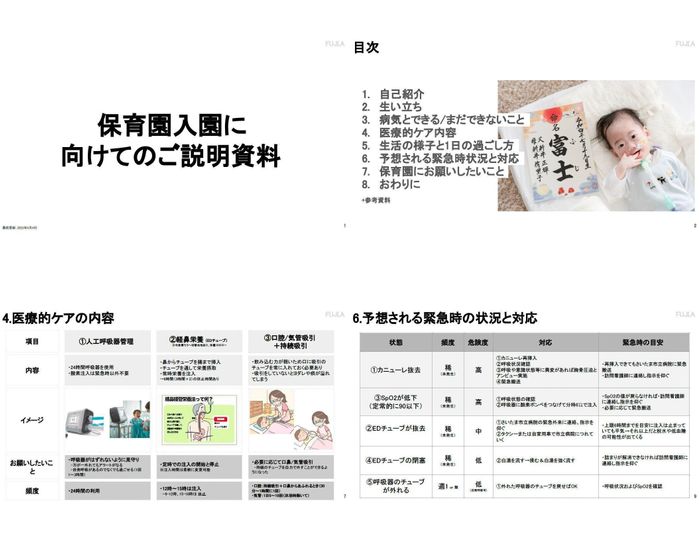

そのあと入園するまでの手続きも大変でした。健常のお子さんの場合、入園の前に見学に行って、書類を申請する流れだと思いますが、私たちの場合は、息子が退院する前から活動を開始して2回見学に行き、面談に行き、最終面接をして計4回、園に足を運びました。富士のことをわかってもらえるように、夫が『サポートブック(富士の入園用の説明資料)』を自作して、保育園側が不安を軽減できるように工夫したのも、健常児の保活にはないことだと思います。

――富士くんの自己紹介から生い立ち、1日の過ごし方や緊急時の対応まで、こまかく作られた説明資料で驚きました。

正輝 僕は現在育休中ではありますが、僕も妻も仕事をしなければ生活が成り立ちません。生活の質にもかかわってくるので、絶対に入園できるように準備をしました。そして富士にも、家の中で囲って過ごすのではなく同世代の友だちと触れ合ってほしい、実社会生活でたくさんの喜怒哀楽の経験をしてほしいと思いました。

医療的ケア児の保育園入園は大変だ、という話はよく聞きます。僕たちはとても恵まれていましたが、実際、医療的ケア児を受け入れてくれる園がまだない地域が多くあるのも事実です。だからこそ、受け入れてくれる可能性がある園があることに感謝をしつつ、逆に受け入れ側の視点に立って受け入れが難しくなる理由を、原因と対策を準備して事前になくしていこうと思ったのです。

――「保育園に空きがない」という理由以外で、医療的ケア児が入園を断られてしまうこともあるのでしょうか。

ゆりこ 住んでいる地域にもよりますが、明確な理由もわからず断られることもあるようです。また入園できたとしても、医療的ケア児への園の理解やサポートがたりないということも。たとえば、医療的ケア児は“こもり熱”といって、熱がこもって体温が高くなってしまうことがあるんです。これは聞いた話ですが、せっかく入園できても、こもり熱を理解されていなくて、発熱したからとしょっちゅうお迎えの連絡がきてしまうなどのトラブルがあるようです。

正輝 厚労省は「保育所等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン」というものを自治体などで作成するように指導していますが、医療的ケア児がいる市区町村で、実際にガイドラインやマニュアルを作成しているところは約3割くらいだそうです。もっと医療的ケア児を受けて入れてくれる保育園が増えてくれたらいいなと思っています。

保育園でのかかわりが、まわりの友だちにもいい影響に

――実際、保育園に入園してみて、どうですか?

ゆりこ 今、週2〜3日通園していますが、看護師さんが5人配置されている保育園で、富士のほかにも医療的ケア児が2人います。1人の医療的ケア児に1人の看護師さんがついて見てくださっているから安心です。富士も、クラスの輪の中に入って工作やリトミックをしたり、散歩をしたり、一緒に楽しむことができているので、本当にありがたいと思っています。

――お友だちとの交流で、何か印象に残っていることはありますか。

ゆりこ お迎えにいくと上の学年のお子さんたちがいて、富士のまわりにいつも数人のお友だちが集まってきます。富士におもちゃを渡してくれるので、おもちゃだらけになっていたりして(笑)。それから先日、卒園式を兼ねた発表会があったのですが、0歳児クラスの子が富士におもちゃを渡してくれて。小さい子なりに息子にかかわろうとしてくれているのがわかって、うれしかったです。

あとは年長さん年中さんクラスの子になると、人工呼吸器や鼻チューブが不思議に感じるようで、「これ何?」と先生に聞いてくる子もいます。それに対して先生たちは隠すことなく、「これは大事なものなんだよ」ということをきちんと伝えてくださるので、いつもありがたいなと思っています。

――園での生活が、富士くん自身はもちろん、まわりのお友だちにもいい影響を与えているのですね。

ゆりこ そうなるといいなと思いますね。街中(まちなか)でも富士のような医療的ケア児に出会うと思いますし、小学校の特別支援学級にもいろいろなお子さんがいらっしゃると思います。そういうときでも驚かずに「こういう子も世の中にはいるよね」ということをほかの子どもたちがわかってくれると、よりよい世の中になるのかなと思っています。

人工呼吸器が当たり前になる時代をめざして

――正輝さんは現在も育休中ですね。最近は疾患や障がいのある子を育てる家族の向けの情報サイトやアプリの開発をする「ファミケア」で活動しているとか。

正輝 はい。実は一度、育休から職場復帰して1カ月働いたのですが、妻が体調を崩してしまって。仕事をしながら1人で息子のケアや家事、妻のサポートを全部をやるのは難しくて、また育休を延長してもらいました。

これからどうやって過ごそうか、働き方に限らず生き方を模索しているときに、たまたま「ファミケア」を立ち上げた直後の発起人の鈴木と出会い、すぐに意気投合し一緒に活動することにしました。大学卒業以来、インターネットで新しい価値を生み出す仕事をずっとしてきました。「疾患や障がいのある子の親」という立場に思いもよらずなり、たくさんの不便や不自由があることに直面しました。これまでITの力で課題解決してきたので、次は疾患や障がいのある子どもやその家族が「楽しい!」を感じる瞬間を増やすための課題解決や価値創造をしたいと思ったんです。

障がい児育児は情報に適切にアクセスできれば、日々のケアや育児に役立つアイデアやサービス、制度がたくさんあります。これからも、息子のような子どもたちやその家族のために、社会や障がい児育児の環境がよくなるように取り組んでいきたいと思っています。

――ゆりこさんも、在宅でできる仕事をするようになったんですよね。

ゆりこ 息子が退院して8カ月間くらいは、息子につきっきりの生活を送っていました。 夫から「ファミケア」のことを聞いて障がい児とその家族向けの記事執筆や、SNS運用担当として仕事をするようになりました。

今は息子の日々の成長をとてもうれしく感じています。筋肉の疾患なので力は弱いですが、今まで持てなかったおもちゃを持ち上げて遊べるようになったり、補助をつけることで寝返りが打てるようになったり、名前を呼ぶと手をあげるようになったり。少しずつですが成長する姿を見せてくれています。

――最後に、妊娠中のママや子育て中のママやパパ、そのほか多くの人に伝えたいことがありましたら教えてください。

ゆりこ 医療的ケア児を育てるのは、健常児を育てるのと比べて、少しユニークなところがあります。もちろんケアも必要ですし、大変なこともあります。人によっては「つらいんだろうな」「かわいそうだな」と思う方もいるかもしれません。でも私たちは楽しく幸せに暮らしています。子どもを愛し、大事に育てていきたいという思いは、ほかの親御さんと何も変わりません。もしも医療的ケア児を街で見かけることがあったら、こういう家族のカタチもあるんだなと、温かい目で見守っていただけるとうれしいです。

そして同じように障がい児や疾患児を育てていらっしゃるご家族にお伝えしたいのは、大変なこともあるけれど、同じように大変な思いをしているご家族がいるので、どうかつながってください、ということです。障がい児や疾患児のいるご家族にお話を聞くと、「心細かった」「共感してくれる人がいなかった」という声をたくさん聞きます。同じような境遇のご家族とつながれるSNSや、リアルで会える親子会などのイベントもあるので、なにか心のよりどころになるものを見つけていただければと思います。

正輝 僕は、人工呼吸器をはじめとした医療的ケアが当たり前に見える時代になってほしいと思っています。今は、機械を持ち歩いて外出しているのが不思議に見える方もいるかもしれません。でも、今の時代の人工呼吸器は、言ってみれば江戸時代のメガネのようなものです。メガネは戦国時代に日本に入って江戸時代にどんどん広まったそうで、最初は装着してたら珍しくて目立ったでしょうが、今はもう当たり前ですよね。なんならおしゃれアイテムにもなったりと。それと同じように、将来は、人工呼吸器などの医療的ケアを必要な人が受けていることを自然なこととして感じられる時代になると思っているんです。そのためには、医療的ケア児をはじめとした様々な疾患・障がい児の存在やその生活を知ってもらうところからだと思っています。見慣れないものは誰しも怖かったり、構えたりします。しかし、実際知ったり触れ合ったりすると、そういった子どもたちは健常の子どもたちと変わりがないことにすぐに気付けます。それが積み重なっていくとことで、世の中も変わってくると思います。

そして、障がい児や疾患児を育てていらっしゃるご家族にお伝えしたいのは、日々の生活は大変だし、苦労もあるかもしれないけれど、イコール不幸ではないということです。僕たち自身も不幸だとはまったく思ったことがありません。今、もしお子さんを授かって不安がある方、出産してNICUにお子さんが入院して不安な方がいたら、幸せなことがいっぱいあるから、希望を持って生きていってほしいと伝えたいです。

また、お子さんの疾患や障がいを知り、まだ障がい受容に苦しんでいる人がいたら、この言葉を信じてほしいと思います。「最初から受け入れられる親はいないし、時間をかけて受け入れられない親もいない」

お話・写真提供/新井正輝さん、ゆりこさん 取材・文/樋口由夏、たまひよONLINE編集部

街を歩いていて、富士くんのような医療的ケア児に出会うことがあります。そんなとき「大変そうだな」という目を向けてしまうこともあるかもしれません。でも今回、新井さん夫婦のお話を聞いて、きっと私たちが経験したことのない幸せをたくさん感じて暮らしているんだろうなと感じました。医療的ケア児であろうと健常児であろうと、同じ子どもであり同じパパとママであることを、みんなが認め合うことが大切なのだと思います。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

新井正輝さん(あらいまさき)

PROFILE

2022年夏に生まれた長男が先天性ミオパチーと判明、医療的ケア児の父となる。2023年9月、“疾患児・障がい児家族の毎日を楽しく”がコンセプトのサービス「ファミケア」で活動をはじめる。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年6月の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い