みんなでつくろう!子育てしやすい世の中「たまひよ 子育てのミライ応援プロジェクト」参加団体の“今”をレポート!

「たまひよ 子育てのミライ応援プロジェクト」は「産み育てやすい社会」の実現に向けて活動している団体をたまひよが応援する取り組みです。これまで2回にわたり、団体の活動を紹介し、ママ・パパたちの応援の声を届ける「応援投票」をおこなってきました。

子育ての強い味方になる、各団体の“今”をレポートします。

【第1回】参加3団体の“今”インタビュー

2023年の第1回「たまひよ 子育てのミライ応援プロジェクト」に参加したのは「Daddy Support協会」・「きらりライフサポート」・「フローレンス」の3団体。どのように取り組みをパワーアップさせているのか、それぞれの担当者に詳しく聞きます。

父親が育児しやすい環境をつくる「Daddy Support協会」

――「Daddy Support協会」は父親の育児支援をおこなうために2022年に発足した団体です。改めて活動内容について教えてください。

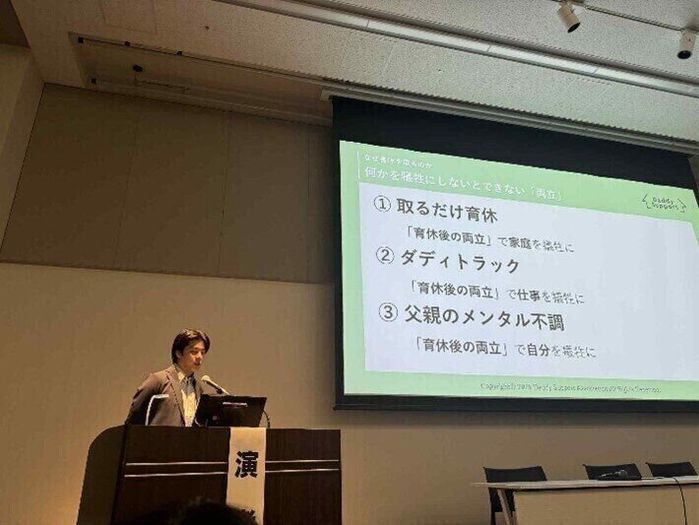

平野さん(以下敬称略):父親の育児参加は当たり前になっているものの、父親自身に妊娠・出産・育児の知識や経験がないため、いざ育休を取っても何をすればよいのかわからないと戸惑うケースは少なくありません。育児の負担が増える中で、仕事との両立に悩む父親も増えています。

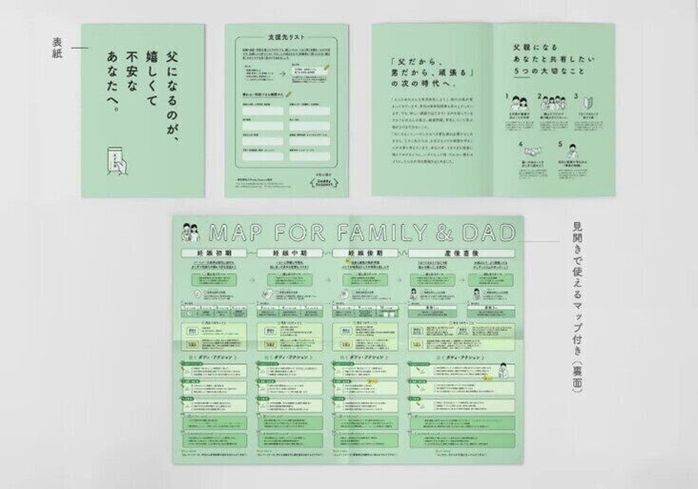

私たちは、医師などの専門家と父親当事者が運営している団体です。育児の現状を知る中で、今必要なのは父親の育児参加を「推進」することよりも「支援」であると考え、「父子手帳」の作成、「プレパパ教習所(父親教室)」を開催するなどして、妊娠期から父親自身が育児について学ぶ場を設けてきました。

誰もが健康に育児と仕事を両立できる社会へ

――2023年には「たまひよファミリーパーク」に参加され、ママ・パパの応援投票では、総投票数で1位になりました。実際に妊娠中・子育て中のファミリーにお会いして、どのようなことを感じましたか?

平野:当日は「父子手帳コンパクト版」を配布し、たくさんの方に手に取ってもらいました。またブースでは、パパに育児でもやっとすることを書いてもらう「もやもやボード」も用意しました。「育休が取りにくい」などさまざまな声が寄せられたのですが、印象的だったのは育児に関して、スキルや情報量にママとの間に格差を感じているとの書き込みが多くみられたことです。そのため育児がママ主流になっている、と話す夫婦も少なくありませんでした。

――父親が育児参加しにくい状況は、育児負担が母親に偏ることにつながってしまうんですね。

平野:はい。私たちは父親支援を通じて、母親を支え、親自身のウェルビーイング(心身が満たされた状態)を築くことをめざしています。ただそのためには夫婦が手を取り合うだけでは足りなくて、社会を巻き込んでいく必要があります。

社会には、親が子どものために無理をするのは当然だという誤った認識があって、夫婦で協力すれば育児なんて余裕でしょう……と思われている節がある。だけどそんなわけはありませんよね。私たちは企業、自治体での研修、講習もおこなっていますが、ここでは人事部や管理職の方、自治体でいえば保健師さんなど子育て世帯の支援者となる方々を対象としています。父親自身と職場・地域での取り組みを同時にサポートすることで、育児しやすい環境を整えていくのが狙いです。

まだまだ母親が子育てをするべき、という母性神話は強固です。育休取得率は上昇したものの、職場における父親の長時間労働などの課題は多く残っています。そうした中、団体の代表である私は厚生労働省がおこなうイクメンプロジェクトの後継事業「共育(ともいく)プロジェクト」の推進委員を務めることになりました。誰もが健康に育児と仕事を両立する社会をつくるために、今後も父親支援の輪を広げていきたいと思います。

<お話してくれたのは……>

Daddy Support協会 代表理事

平野翔大さん

アクティブシニアと子育て世帯をつなぐ「きらりライフサポート」

――2023年当時は「東京かあさん」の名称で「子育てのミライ応援プロジェクト」にエントリーをしたご家庭サポートサービスの「きらりライフサポート」。熟練主婦が子育て世帯を幅広くサポートするのが大きな特長です。

鏡味さん:「きらりライフサポート」は、もともと代表の喜多尾衣利子が「高齢者がいつまでも元気に働ける場をつくりたい」との想いからスタートした事業です。「きらりさん」と呼ばれる40代~80代のサポーターが在籍していて、平均年齢は66歳。「子育てのミライ応援プロジェクト」に参加した2年前は約1500名でしたが、現在は約2700名にまで増えました。

一般的に、家事代行サービスなら家事だけ、ベビーシッターならお子さまのお世話だけなど、サービス内容は限定されるのですが、私たちの場合は「きらりさんに頼めることは基本的に何でもOK」。料理や掃除、子守、送迎、片付け、裁縫など、柔軟に対応しています。年末は「一緒に大掃除をしましょう」というリクエストも。あとは「おせっかい」を焼くのも他の家事代行サービスと違うところかもしれません。

――どういうことでしょう?

鏡味:頼まれたことをこなすだけではなく、「材料が余っているのでもう1品食事を作りますよ!」「ここをこのように掃除しましょうか?」などとそのご家庭に合ったサポートを提案する、ということです。きらりさんがご利用者さんを家族のように思いやり、若いファミリーのためにできることを一生懸命に考え、実行していきます。

――「おせっかい」は、きらりさんとの間に信頼関係があるからこそできるサービスなのですね。

鏡味:はい。もう1つうちならではの特長でいえば、ご利用者さんが在宅中にサポートを依頼されるパターンがとても多い。ママたちから「きらりさんとお話をしたい」「きらりさんとの時間が楽しみになっている」というお声をよくお聞きします。

ママ友に言えない子育ての悩みやパートナーとの話を聞いてもらったり、仕事でのモヤモヤを相談したり。忖度なく悩みを打ち明けられる相手って、意外と周囲にいないもの。世代の違う“第2のお母さん”のような距離感だからこそ、安心して話せることもあるようです。

“第2のお母さん”となってママの心に寄り添う

――物理的なサポートに留まらず、ママたちの情緒面でのケアもできるのは熟練主婦の腕の見せ所といったところでしょうか?

鏡味:そうだと思います。きらりさんたちにとっても頼りにしてもらえたり、感謝してもらえたりすることはとてもうれしいこと。毎年行っている母の日企画では、3割のご利用者さんがきらりさんへ感謝のメッセージやギフトをお送りくださっています。

きらりさんからは「我が子からプレゼントをもらうよりもうれしい」なんて声も(笑)。「きらりライフサポート」が、シニア、子育て世帯どちらにとっても家事代行サービスを超えた絆をはぐくめる場になると良いと思います。

<お話してくれたのは……>

ぴんぴんきらり 広報・キャリア担当

鏡味真矢さん

気軽に話せる子育て相談サービス「おやこよりそいチャット」を運営する「フローレンス」

――認定NPO法人フローレンスが2021年から運営している「おやこよりそいチャット」はLINEを利用したチャット型の子育て相談です。サービスを開始した経緯を教えてください。

玉川さん(以下敬称略) 団体としてさまざまな親子と向き合う中で、助けが必要な瞬間に適切な支援が行き届いていない社会の状況に課題を感じていました。その理由として、親御さんたちは家庭に困りごとがあってもどこに相談すればよいのかわからない、行政の窓口に行くまでのハードルが高いと感じているといったことが挙げられます。

さらに「何を聞けばいいかわからない」というケースも多いです。問題がないのではなく、貧困・病気・ワンオペ育児などの悩みを複数抱えていると、何から解決すればよいのかわからなくなってしまうのです。そこで私たちはLINEを使った相談サービスでまずは「ゆるやかにつながる」ことができないか、と考えました。

――“ゆるやか”とはどういうことでしょう?

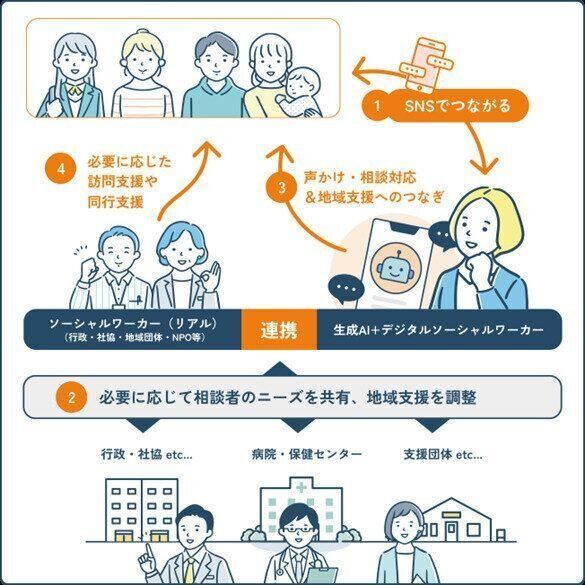

玉川 デジタルソーシャルワーカーである「よりそいスタッフ」が、日常的に親御さんたちの雑談や相談を聞いていくということです。実際、「おやこよりそいチャット」では「疲れた」など一言だけのメッセージを受け取ることがよくあります。そうした声に対して「よければお話聞きますよ」などと返信し、チャットを続ける中で、実は……と、自然な流れで相談を受けていきます。信頼関係が生まれると、SOSを発信しやすくなっていくんです。お話を聞いて、必要があればしかるべき支援先へとつなげていきます。

よりそいスタッフは社会福祉士、精神保健福祉士、助産師、スクールソーシャルワーカー等の有資格者が務め、皆チャット相談スキルの研修を受けています。サービスは誰でも無料で利用できますが、現在は複数の自治体から受託を受け、その地域にお住まいの方の相談については行政と情報共有をしながら支援を進めています。

――LINEではどういった相談が多く寄せられますか?

玉川 利用されるのは妊娠中から2~3歳ごろの子どもを持つ方が多く、授乳についての質問はかなりあります。他には、第二子出産後の上の子とのかかわり方、育児の役割分担についての悩みも多いです。また相談する際の子どもの年齢に制限はないので、中高生の登校支援についてアドバイスをすることもあります。

専門家に加え生成AIを活用した24時間体制の支援もスタート

――今後の展開を教えてください。

玉川 今年5月から奈良市と協力し、生成AIとよりそいスタッフによる子育て相談LINE「おやこよりそいチャット奈良」の実証実験をスタートしました。AIを導入することで、よりそいスタッフが対応できない時間帯でも、いつでも返信することが可能になっています。

DX化の一方で、地域の団体と協力した対面型の相談会もおこなっています。私たちとしては実際に顔を合わせることで、より具体的な情報をもとにきめ細やかな支援へとつなげることができますし、親御さんたちにとってもサービスに対する信頼感・安心感が高まるようです。取り組みを広げる中で、地域との連携をさらにパワーアップさせていきたいです。

<お話してくれたのは……>

フローレンス 「ハイブリッドソーシャルワーク事業部」マネージャー

玉川孝大さん

【第2回】参加3団体の“今”インタビュー

2024年の第2回「たまひよ 子育てのミライ応援プロジェクト」に参加したのは「ベビカル」・「おっとふぁーざー」・「ママライフバランス」。3団体が参加後にどうパワーアップしているのか、インタビューしました。

全国に展開するベビーカーのレンタルサービス「ベビカル」

――ベビーカーのレンタルサービス「ベビカル」はJR東日本グループの新規事業としてスタートしたサービスだと伺いました。実際にJR東日本管内の駅で「ベビカル」の設置するベビーカーの無人貸出機をよく目にします。

森さん(以下敬称略) 首都圏を中心に、現時点では北海道滝上から沖縄県の石垣島まで全国259か所でサービスを提供しています。空港施設、カフェ、コンビニなどでも貸し出しをおこなっていて、実は駅以外の拠点のほうが多いんですよ。

商業施設などでもベビーカーのレンタルはありますが、「ベビカル」はアプリや予約サイトから予約ができて、レンタルしたベビーカーでどこにお出かけしてもよい、というのが大きな特長です。最短1時間250円から、最長7日間借りることができます。

――どういったシーンで使われることが多いのですか?

森 主に、観光地での需要と大都市圏へのお出かけで利用されるパターンです。観光地の場合は、遠方に行くのにベビーカーを持っていくのが大変など理由は想像しやすいですよね。実際、利用者の約3割は日本に旅行に来られた海外の方です。

大都市圏の場合は、バスや電車にベビーカーを持ち込みにくいから目的地の最寄り駅でレンタルするというケースが多いです。本来であれば、ベビーカーで公共交通機関を利用しても問題はないですし、お客さまの75%はベビーカーを所持しています。ただ、私も子どもがいるのでわかるのですが、実際には人の多い場所で使うには厳しい、肩身が狭いと感じる場面は多いです。

「子どもたちと気軽に外出できる社会を作る」というのが、「ベビカル」の目指しているビジョンです。お子さまとの外出の負担を1つクリアすることで、微力ながらも子育てしやすい社会に貢献できればと思っています。

外出に課題を抱えた人たちを広くサポート

――第2回の応援投票では「ベビカル」が1位に選ばれました。ママ・パパたちからはどのような声が寄せられましたか?

森 昨年、横浜で開催された「たまひよファミリーパーク」に参加したときは、実際に「ベビカル」を利用しているよ、とのお声がけもいただきました。実は「ベビカル」はほとんど広告を打っていないのですが、駅で貸出機を見たり口コミで知ったりして利用していただいているようです。たくさんのママ・パパたちに興味をもってもらえて有り難いと感じました。

――今後はどのような展開を考えていますか?

私たちは交通に関わる企業でもあるので、さまざまな方の二次交通(空港・駅などの拠点と観光地を結ぶ交通のこと)をサポートすることが軸となっていきます。外出に課題を抱えている方々が「お出かけ」をするまでのラスト1マイルを埋めるために、車いすの貸し出しもおこなっていますが、こちらも貸出箇所を増やしていく予定です。

また、子育て世代からのリクエストの多いチャイルドシートや二人乗りのベビーカー、新幹線デザインのオリジナルベビーカーの取り扱いも充実させていきたいですね。サービスの広がりがお子さまとのお出かけを温かく見守る機運の醸成につながることを信じ、今後も事業を展開していきます。

<お話してくれたのは…>

「株式会社ジェイアール東日本企画」 未来事業推進局 次長 森 祐介さん

イベントなどを通じてパパの家庭進出を応援「おっとふぁーざー」

――「おっとふぁーざー」は設立当初からパパと子どもが楽しめるイベントをおこなっています。活動を始めたきっかけは何だったのでしょうか?

舘さん(以下、敬称略) 私はもともと保育士として保育園に勤務していたのですが、保護者のパパたちから「子どもとどうやって遊んでいいかわからない」という話をよく聞いていました。そこで2014年にパパと子どもが一緒に楽しめるイベントを地元・福井県で開催しました。1回で終わりにするのではなく、続けてパパたちを応援していきたい!と活動を重ねるうちに社会的にもパパの家庭進出を後押しする機運が高まり、団体も大きくなっていきました。

現在は少しずつ県外での活動も広がり、今年は共働き・共育てを推進する厚生労働省の事業「共育プロジェクト」に関わることになりました。また福井県庁と山梨県庁で育休を取得するパパたちの伴走型支援として面談によるアドバイスもおこなっていて、この1年間で100人くらいの育休前のパパからお話を伺いサポートしてきました。

――たくさんのパパと接する中で、どういった課題を感じていますか?

舘 女性に比べて、やはりまだまだ男性の伴走型支援は少ない印象です。パパたちに「育休を取ったら何をしたいですか?」と聞くと、みなさん「ママを助けたい」とおっしゃいます。両親学級でもパパたちは「ママをサポートしてください」と言われていて、やる気はあるけれど、実際赤ちゃんが生まれると、何をすればいいのかわからないというのが実情です。

よかれと思ってやったことが、ママに「そうじゃない」と言われてしまったり。ママとパパの懸け橋となり、互いのニーズのギャップを埋めていくのが僕たちの使命だと思っています。

パパの家事スキルは人生においても戦力になる

――相談にこられるパパにはどんなことを伝えているのでしょう?

舘 私は3人の子どもの父親として、実体験を交えながら、産後のママは体調が不安定であることや夫婦でコミュニケーションをとることの大切さをお話しています。「洗濯機、もう回していい?」「昼は麺と米のどちらがいいか?」など些細なことでもママに聞いてみるとお互いの思いのすれ違いが減り、うまくいきやすいです。ママのほうにも、パパも始めはわからなかったり、うまくできないことも多かったりするので、多少大目に見てください、とお伝えしています。

――「おっとふぁーざー」ではパパ向けの料理教室も開催しています。これも夫婦がワンチームとなって育児・家事に取り組むための必要な一歩なのですね。

舘 はい。産後のママから、パパには赤ちゃんのお世話よりも家事をしてもらえるとうれしいという声がよく聞かれます。中でも料理は買い物や下ごしらえなど手間もかかるし機械化することも難しいので、パパがいろいろ作れるようになると、ママの負担感はかなり減ります。

将来的には「パパ」という枠を超えて、男性の家事スキルを上げるような活動ができればいいなと思っています。家事スキルがあって生活的自立をしている男性は長生きする傾向があるそうです。男性は家事ができずに食生活が乱れるから……ともいわれていて、元気に過ごす ためにも家事スキルは必要ですよね。もちろん学ぶなら、義務ではなく楽しく! 家事育児と同じように前向きに参加できるきかっけをつくっていきたいです。

<お話してくれたのは…>

「NPO法人おっとふぁーざー」代表理事 舘 直宏さん

オンライン講座「親のがっこう」を展開する「ママライフバランス」

――「ママライフバランス」では、オンラインの出産準備プログラム「親のがっこう」を提供しています。講座では、プレママ・プレパパにどんなことを伝えているのでしょうか?

上条さん(以下敬称略) 私たちは子育て支援拠点の運営もおこなっているのですが、育児中のママ・パパのべ2万人と出会う中で、子育てで夫婦の関係は「絆」ができるパターンと「溝」ができるパターンに二極化されるということがわかってきました。その割合は絆3、溝が7です。なぜ溝が生まれてしまうのか? 産後に起こり得る事例と統計、私たち専門家の知見をもとに、「絆ルート」に行くための夫婦コミュニケーションのコツを伝えます。

――「溝ルート」のほうがずいぶん多いとは驚きです。今の子育てにはどんな課題があると思いますか?

上条 物理的にも心理的にもワンオペに陥っているママが非常に多いと感じています。心理的なワンオペとは、パートナーと一緒に育児をしているという感覚がなく、孤独を感じているということです。

育児の現状は、良いことも悪いことも含めて当事者にならないとわからないことばかり。そうした中で女性の場合は、子どもが生まれたら仕事やプライベートでやりたいことをあきらめて、一定の自己犠牲のうえで育児をするものだと考えがちです。男性のほうはパパになったら何をすればいいのかわからない、という方が多いですね。そのため女性よりも危機感が薄く、赤ちゃんが生まれればどうにかなるだろう、と育児を楽観的に捉える傾向があります。

――そのまま出産、育児に突入すると溝が生まれてしまいそうです。

上条 はい。ですから、出産前から夫婦で出産と育児に対しての知識・情報の量を同じにすることがとても大切です。パパたちも「親のがっこう」を受講することで、ママの危機感に気付くことが多く、「親になるために夫婦で何をしたらいいのかわかった」「育児に対して主体的に考えられるようになった」という声をいただいています。

ママのほうも「産後は自分が我慢しなければ、という無意識の追い込みがあることに気付けた」「パパとチームで育児をすることで、あきらめない、という選択肢を持てることがわかった」と出産に対して前向きになってくれるようです。

育児がつらいと感じるママ・パパをゼロにする

――今後は活動をどのように広げていきたいと考えていますか?

上条 代表の上条は厚労省の「共育プロジェクト」の推進委員としての活動がスタートします。「親のがっこう」についても企業研修として、育休を取得する社員向けに開催することが増えています。たくさんの反響をいただいているので、長期的にママ・パパが育児と仕事を両立できるよう、企業を通じて共働き家庭への支援に力を入れていきたいと考えています。

もう1つ新たな取り組みは、シングルマザーに向けたオンライン講座の新設です。育児にしんどい思いをしている親をゼロにしたい、というのが「ママライフバランス」の創業理念。シングルで頼れるパートナーがいなくても、地域社会と連携して育児を進めることができます。地域資源の頼り方を中心に、ママは決して孤独ではないということを伝えていければと思っています。

<お話してくれたのは…>

「NPO法人ママライフバランス」代表 「親のがっこう」代表 上条厚子さん

たまひよでは、ママだけじゃない。パパだけじゃない。社会みんなが、赤ちゃんを育てる人。という「チーム育児」を掲げています。

あなたの子育てのまわりにはたくさんの心強いサポーターがいます。

色々なサポートを活用して、みんなで子育てをする。

あなたの子育てのチームメンバーを増やしてみてはいかがでしょうか。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い