「子どもの斜視をほうっておかないで」。早期治療の大切さと、ほかの疾患が見つかる可能性も~診察室からの報告~【小児眼科医】

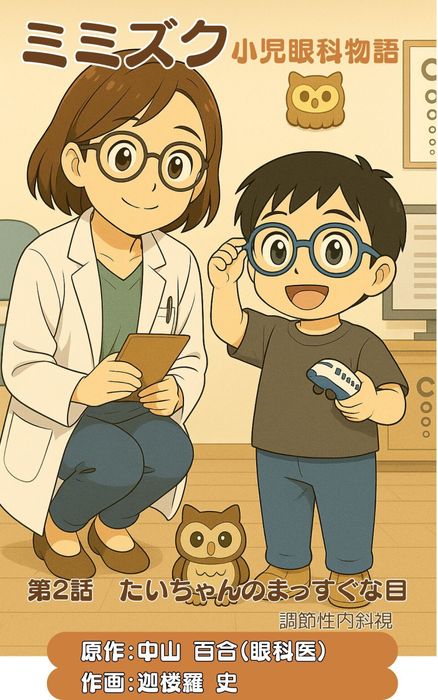

10月10日は、目の愛護デーです。砧ゆり眼科医院 院長の中山百合先生は、マンガ『ミミズク小児眼科物語』の原作・監修者です。マンガで、ママ・パパに子どもの目の病気や治療について、わかりやすく解説しています。

中山先生に、スマホやタブレットとの関係も指摘されている、子どもの斜視の早期発見・治療について聞きました。

子どもの斜視は、早期発見・早期治療しないと視覚が育たない

子どもの目は、6~8歳ごろに視力や両目で物を見る両眼視機能が完成します。そのため斜視は、早く気づいて適切に治療を行うことが必要です。

――子どもの斜視について教えてください。

中山先生(以下敬称略) 斜視とは、黒目の位置がずれていて、両眼の視線が正しく目標に合致していない状態のことを言います。

乳幼児期に斜視になると、脳の働きによって斜視のほうの目を使わなくなり、視力が育たずに弱視になることもあります。また両眼で物を同時に見て、奥行き感や立体感をとらえる両眼視機能が発達しにくくなるので、早期発見・早期治療が必要です。

小児科医の指摘で、1歳11カ月で眼科を受診

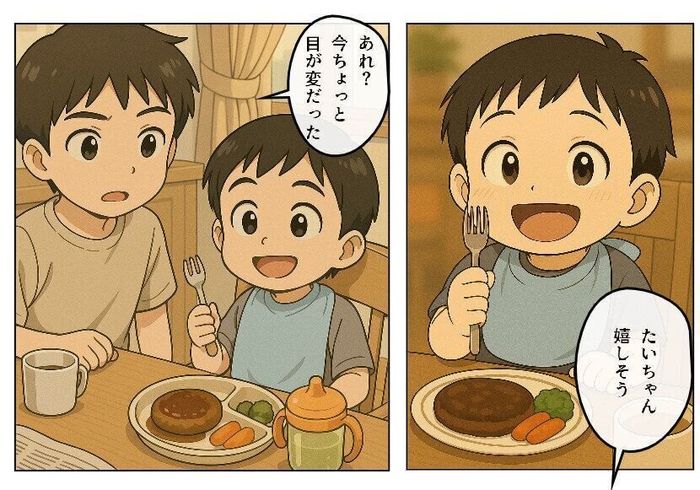

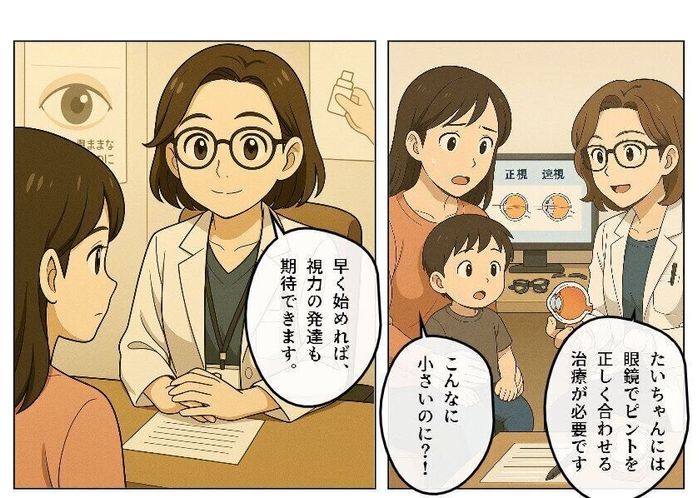

中山先生は、自身が原作・監修を手がけたマンガ『ミミズク小児眼科物語』でも、子どもの斜視を取り上げています。

――『ミミズク小児眼科物語 第2話 たいちゃんのまっすぐな目 調節性内斜視』では、たいちゃんが2歳のときに家族が、右の黒目がずれるということに気づきましたが、0歳では気づかないものでしょうか。

中山 家族は、毎日一緒にいるからこそ気づかないこともあります。「斜視でしょうか?」と言って、1~2歳になって受診するケースは、実は多いです。

私が診察した症例ですが、かなちゃん(仮名・現在5歳)は、1歳11カ月で初めて受診しました。小児科を受診したときに、医師から「内斜視かもしれないから眼科を受診するように」と言われたそうです。ママの話を聞くと、それまで乳幼児健診では、とくに指摘はされなかったそうです。健診のときは、黒目が寄っていなかったのでしょう。

ママも小児科の医師に言われるまでは、黒目が時々、内側に寄ることに気づかなかったと言っていました。

しかし検査をしたところ、強い遠視がわかり、「調節性内斜視(ちょうせつせいないしゃし)」と診断しました。診断を聞いてママは「えっ!?」という感じでした。調節性内斜視は、強い遠視があって物をはっきり見ようとして、ピント合わせが過剰に働くことで生じます。

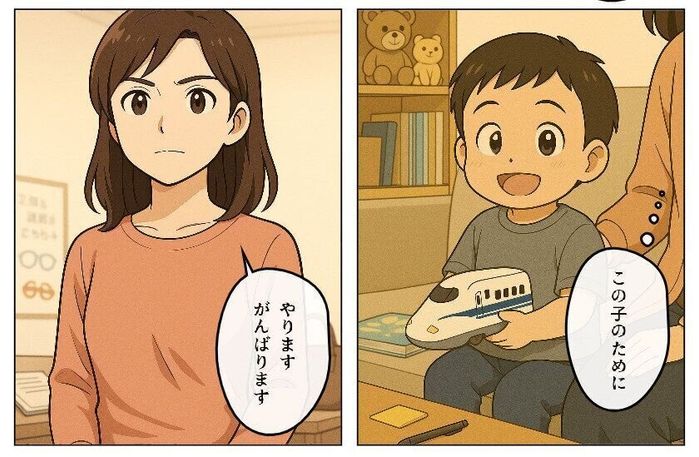

かなちゃんは、眼鏡をかけてピントを正しく合わせる治療が必要だったので、すぐに眼鏡を作りました。

初診時は、1歳代だったため視力検査はできなかったのですが、5歳になった現在は、眼鏡をかけたときの視力は左右1.2ずつ。視力が十分育っています。かなちゃんの場合は、半年おきに経過観察で受診していますが、手術は必要ありません。

――手術が必要なケースもあるのでしょうか。

中山 ときどき片目が外側にずれる「間欠性外斜視(かんけつせいがいしゃし)」など、斜視の種類や程度によっては手術が必要です。

リモートワーク中、ずっとタブレット見ていた1歳5カ月の子どもが急性内斜視に

スマホ急性内斜視とは、スマートフォンなどの携帯端末の見過ぎで突然起きる内斜視です。

――「スマホ急性内斜視」は、乳幼児でも注意が必要なのでしょうか。

中山 私が診察した症例を紹介します。コロナ禍でしたが、1歳5カ月のなおくん(仮名)は、ずっと片目をつぶったままで、目を開けようとしません。ママは「目にゴミでも入ったのでしょうか? ずっと目をつぶっていて、目を開けさせようとすると、すごく嫌がるんです」と言うので、なおくんの目の中を見ると、つぶっているほうの黒目が内側に寄っています。黒目が内側に寄っていて、2重に見えるため、なおくんは気持ち悪くて目が開けられなかったのです。

ママに話を聞くと、コロナ禍で保育園が利用できなくなり、自宅でリモートワークをしなくてはいけなくて、1日6時ぐらいなおくんに、タブレットで動画を毎日、見せていたと言うんです。

その話を聞いたときに、原因はそれだとすぐにわかりました。

なおくんは手術が必要な状態だったので、総合病院に紹介状を書きました。

子どもは視力と同時に、両目でいろいろなものを見ることで、両眼視機能といって立体的に物を見る機能が育ちます。

そのため、視覚を育てる大切な0歳~小学校入学前までは、スマホやタブレットは子どもにできるだけ見せないでほしいです。

日本弱視斜視学会など3団体は、令和7年6月に「2歳まではデジタル機器の使用を控えること、2~5歳のお子さんは、ご家族の注意のもと、短時間の視聴にとどめましょう」と若年者の後天共同性内斜視に対する提言を出しています。

スマホやタブレットは、「ちょっと手が離せないから」といって見せると、習慣化しやすいです。乳幼児期は、視覚を育てる大切な時期ということをママ・パパには知ってほしいと思います。

斜視から、がんの1種の網膜芽細胞腫が発見されることも

中山先生は、子どもの目の病気は気づきにくい課題があると言います。

――先ほど、斜視は家庭では気づきにくいというお話がありましたが、子どもの目の病気は、どのようにすると早期発見ができるのでしょうか。

中山 かかりつけの小児科医、保育園や幼稚園の先生、ママ友だちなどから、目のことで気になることを言われたら、念のため眼科を受診してください。ママ・パパの判断で「大丈夫だと思う」と考えて、受診を遅らせないでほしいと思います。

とくに保育園・幼稚園の先生は、いろいろな子どもを見ていますし、長時間にわたり子どもを見るので、異変に気づきやすいです。ときには「名前を呼んでも、反応が遅い」などの行動から、斜視がわかることもあります。

斜視は見た目の目の向きの異常だけでなく、両眼を揃えて使う力(両眼視機能)に影響を及ぼすことがあります。

小さなお子さんの場合、片目をあまり使わなくなることで弱視につながることもあるため、早期の受診が大切です。

行動の様子だけから斜視を判断するのは難しいため、健診やご家族が目の向きに違和感を覚えたときが受診のきっかけとなります。

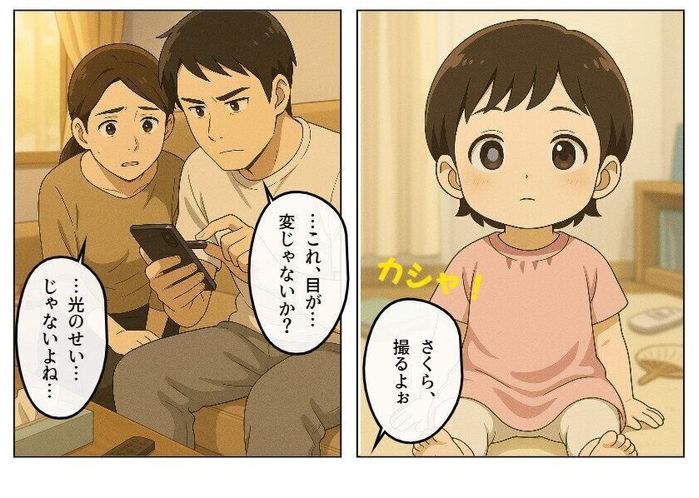

また斜視の症状から、先天白内障や網膜芽細胞腫という網膜のがんなど、重篤な疾患がわかることもあります。「黒目の位置が気になる」「黒目が白く見えたり、光って見える」ときは、様子を見るのではなく、至急小児眼科を受診してほしいと思います。

お話・監修/中山百合先生 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部

中山先生は「斜視の早期発見には気づきが大切。子どもの写真を見るときは、黒目に注意して見てみましょう。また、まわりの人の気づきにもアンテナは張ってほしい」と言います。

●記事の内容は2025年10月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

中山百合先生(なかやまゆり)

PROFILE

砧ゆり眼科医院院長。信州大学医学部卒。横浜市立大学医学部附属病院眼科、神奈川県立こども医療センター眼科、国立成育医療研究センター眼科を経て、2014年砧ゆり眼科医院を開院。子どもの目の病気の早期発見・早期治療の啓発のために、マンガ『ミミズク小児眼科物語』を制作。

『ミミズク小児眼科物語』

子どもの目の病気や治療について、マンガでわかりやすく解説。「第1話 奈々子ちゃんのメガネ 屈折異常弱視」「第2話 たいちゃんのまっすぐな目 調節性内斜視」などシリーズ化していて、amazon Kindleで現在第10話まで無料公開中。2025年秋からは、「第11話 逆さ睫毛」、「第12話 斜頸を伴う斜視」、「第13話 スマホと斜視:スマホ内斜視」を連載予定。中山百合原作、迦楼羅 史作画

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い