女性の第一子出産時の平均年齢はこの30年間で4歳も上昇! 調査データで分かった日本の子育ての現状

出生数の減少は深刻な問題として、度々ニュースになりますが、女性が最初に出産をする年齢(第一子出生時年齢)は、この30年間で4歳も上昇していることが内閣府の調査で分かりました。その背景には何があるのか、ベネッセ教育総合研究所に話を聞きました。

女性のはじめて子どもを産む年齢は上昇傾向

下のグラフは、1980年からの女性の平均初婚年齢と平均出生時年齢の推移です。

内閣府「平成30年度版 少子化社会対策白書」(2018年6月)を元に作成。

※画像クリックで拡大表示可

1980年の女性の平均初婚年齢は25.2歳で第1子出生時の平均年齢は26.4歳、第2子出生時が28.7歳、第3子出生時が30.6歳でした。その第1子出生時の平均年齢ですが、2011年にはじめて30歳を突破しました。そして、この30年間で4歳も上がっています。

女性の出産年齢の上昇。その背景は?

女性の出産年齢が上がった背景にはどのようなことが考えられるのか、ベネッセ教育総合研究所に聞きました。

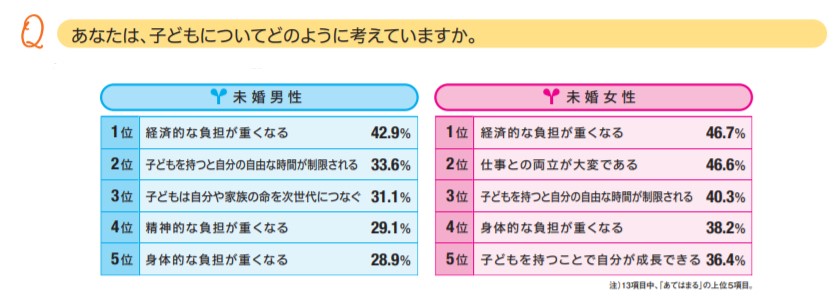

出産年齢が上がった背景としては、そもそもの結婚年齢の上昇がありますが、ベネッセ教育総合研究所が行った調査では、未婚の男女は、子育てに関する経済的な負担を感じていることが背景として大きいようです。(下図「あなたは、子どもについてどのように考えていますか。」参照)

※首都圏・愛知県・大阪府・福岡県在住の子どもがいない既婚男性1,035人 既婚女性1,048人に対する調査 (出典)ベネッセ教育総合研究所(2013)「未妊レポート2013-子どもを持つことについての調査」

※画像クリックで拡大表示可

また、女性が結婚や出産をしても仕事を継続したいと考える志向も、男女ともに上がっており、実際に共働きも増えています。そんな中、ベネッセ教育総合研究所の調査では、特に女性は、子育てと仕事の両立への不安を感じることも背景として考えられるようです。晩婚化の影響もあってか、子育ての身体的な負担を感じていることも伺えます。その他にも、既婚者で子どもをいつかは持ちたいが今ではない理由として、配偶者との時間や、自分のための時間を大切にしたいという考えも見られます。(下図「いつかは子どもを持ちたいが今ではないと答えた理由」参照)

(ベネッセ教育総合研究所)

※首都圏・愛知県・大阪府・福岡県在住の子どもがいない既婚男性1,035人 既婚女性1,048人に対する調査

(出典)ベネッセ教育総合研究所(2013)「未妊レポート2013-子どもを持つことについての調査」

※画像クリックで拡大表示可

子育ては山あり、谷あり、笑顔あり

実際、子どもの存在はママたちの生活や思考にどのような影響を与えるのでしょうか。内閣府が行なった「少子化社会に関する国際意識調査」によると、子育てをして良かったと思うこと(複数回答)は、「家庭が明るくなる」が72.9%ともっとも高く、以下、「子育てを通じて自分も精神的に成長する」(62.7%)、「生活にはりあいができる」「子育てを通じて自分の視野が広がる」(いずれも52.8%)と続きます。口コミサイト「ウィメンズパーク」ではこんな声も聞かれました。

生きていく力をもらった

「子どもを産んで、本当によかったです! 性格も丸くなったし、何よりも、生きていく力をもらいました。子どもが小さい頃の『お母さんが世界のすべて』みたいな存在の生き物がいることに驚きましたし、思春期にはその青さがまぶしかったです」

顔をみるだけで癒されちゃう

「子どもの顔を見ているだけで癒されます。実父が亡くなって悲しみに暮れていたある日、息子が実父によく似ていることに気がつきました。父はいなくなっちゃったけど、私や息子が脈々と命を繋いでいるんだと感じ、息子がいてよかったと思いました。自分はどんどん老いていきますが、子どもたちの生命力はまぶしいくらいです。見ているだけで生きるパワーがもらえる気がします」

時には想像を超えた輝きを見せてくれる

「息子は小心者で怖がり。慎重すぎて何もできないという子でした。でも、本当に子どもって成長するんですよね。それが理想通りではないにせよ、時には想像を超えた輝きを見せてくれる……そんな瞬間に出会えることが、育児の醍醐味です」

子育ては大変なこともありますが、それを超える喜びもありますね。そのほかにも、いつかは欲しいと思っている人が、子どもを生むことを躊躇しない社会であってほしい、そんな声も多くありました。(文・橋本真理子)

参考:

内閣府「平成30年度版 少子化社会対策白書」(2018年6月)

少子化社会に関する国際意識調査報告書

■文中のコメントは『ウィメンズパーク』の投稿を再編集したものです。

■記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い