【約2000組の父母対象の研究発表】夫が感じる妻からの「ゲートキーピング(かかわり拒否)」が、子育てに向き合う気持ちにも影響

男性の育休議論をはじめ、父親の育児参加の重要性が叫ばれている昨今。しかし、コロナ禍において、より女性の家事・育児負担が増えている実態が浮きぼりになるなど、家庭のなかで父親の育児参加がうまく進んでいない現実も指摘されています。

夫婦が連携して育児を行うことは、子どもの生活と育ちにどのような影響を与えるのでしょうか。東京大学の発達保育実践政策学センター(Cedep)とベネッセ教育総合研究所は、子育ての実態を捉え、よりよいあり方を探ることを目的として、約2000組の父母を対象とした0歳児からの縦断研究を実施。2021年1月10日に「乳幼児期の社会情動的発達を支える子育てとは?」をテーマとしたオンラインシンポジウムが開催されました(主催:Cedep、協力:ベネッセ教育総合研究所)。

「育児や家事への関わりを拒否されている」と感じている父親も

本研究において、夫婦関係をはかる指標の一つとして焦点が当てられたのが、「ゲートキーピング」です。

ゲートキーピングとは、相手の関わりを制御する行為のこと。たとえば、パートナーの家事や子育てのやり方を非難したり、怒りや不機嫌さを態度で表したり、「下手な方法でやるくらいなら、私がやったほうがマシだわ」と相手がやっている行為を取りあげてしまったりすることを指します。もちろん、夫が妻の関わりをゲートキーピングすることも大いにあります。しかし、父親による家事・育児が十分に進んでいるとはいえない日本の現状においては、まずは父親の家事・育児が抑制されたり促進されたりする要因に着目する必要があると考え、今回の調査では妻から夫へのゲートキーピングに焦点を当てて取り上げられました。

約2000組の父母を対象とした3歳児期の調査によると、37.3%の夫は、妻について「あなたがやっていることを取り上げて、自分のやり方でやる」ことがある(いつも+よく+少し)と回答するなど、妻からゲートキーピングされていると感じていることがわかりました。妻が忙しい生活をスムーズに進めるために、育児や家事に不慣れな夫(不慣れだと妻が感じる夫)をゲートキープせざるを得ない状況もあるのかもしれません。また、妻が夫婦関係がよいと感じている家庭のほうが、夫はゲートキーピングされていると感じにくく、夫婦関係のよさとゲートキーピングは密接に関係していることがデータから読みとれました。

さらに、ゲートを開けること(ゲートオープニング行動)、すなわち協力して育児や家事に参加することを促す行動にも着目してみました。すると、妊娠中において、夫婦で産後の育児や家事についてよく話し合った夫婦のほうが、子どもが3歳児期に、夫は協力して育児や家事に参加することを促されている(ゲートオープニングされている)と感じていることがわかりました。ゲートキーピングやゲートオープニングは、父親の子育て肯定感(楽しさや充実感)や精神的な健康と関連があり、それらを介して子どもへの関わり方に影響を与えるものです。子育て中のみならず、妊娠期から夫婦がお互いの得意なことや好きなことをいかした役割分担を話し合ったり、育児や家事のスキルをともに向上させたりしながら、自分たちなりのチーム育児の基盤を形成していく重要性がうかがわれます。

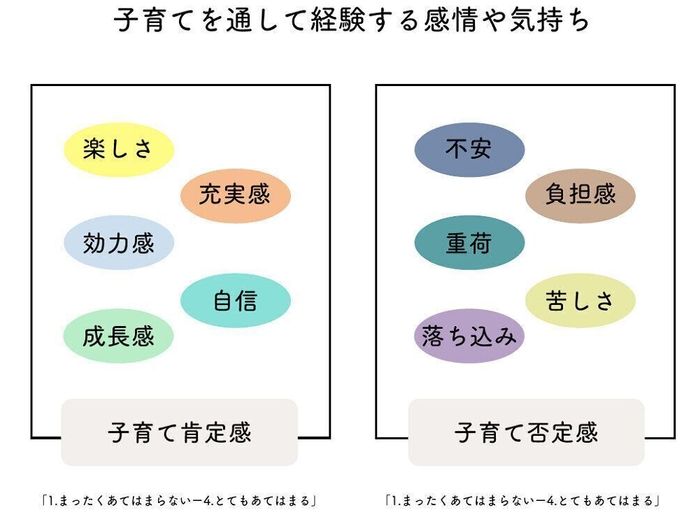

子育ての楽しさや充実感が、子どもへのあたたかい養育行動につながる

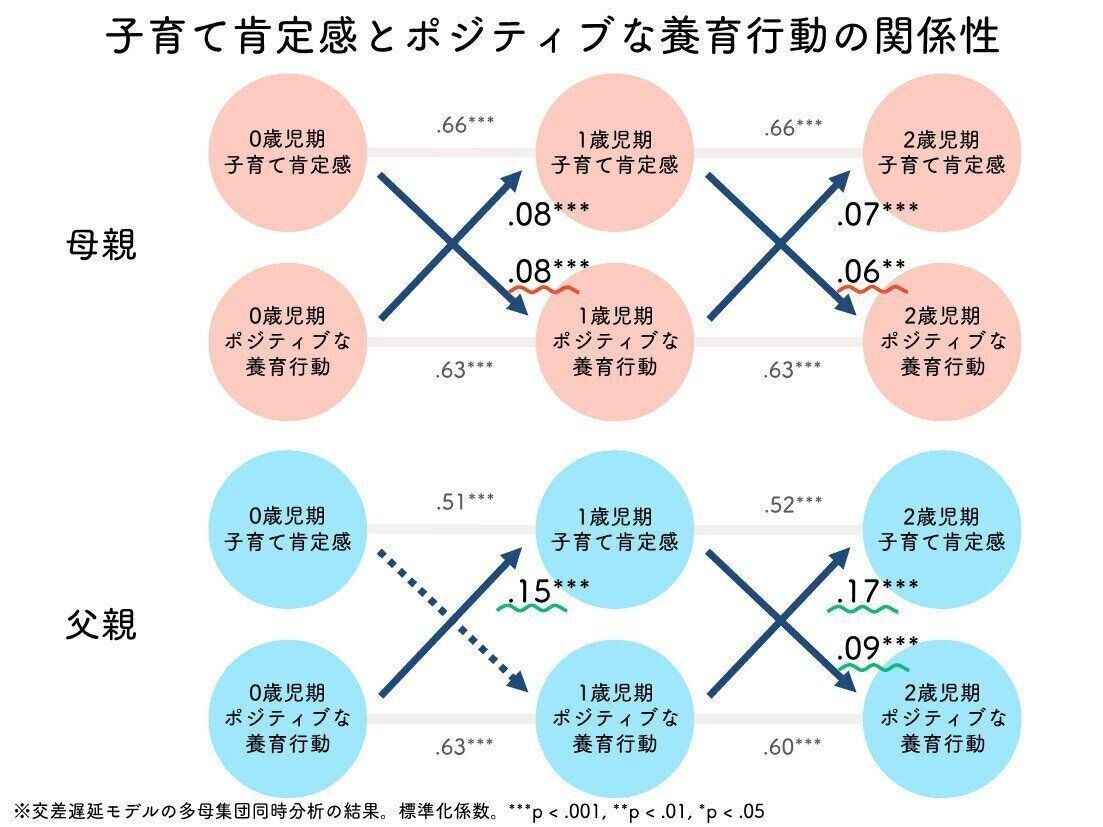

親の養育感情や態度は、子どもの発達や子育てにどのような影響を与えるのでしょうか。本研究の結果から、子育て肯定感(楽しさや充実感)は、親子のやりとり遊びや子どもの意欲の尊重といったポジティブな養育行動につながる一方で、子育て否定感(不安や負担感)は、感情にまかせて叱る・きつく責める・叩くなどのネガティブな養育行動につながっていることが示されました。

また、この「子育てに対する感情」と「ポジティブあるいはネガティブな養育行動」には双方向的な関係性があることも明らかになりました。とくに父親は、0歳児期のポジティブな養育行動が1歳児期の子育て肯定感と、1歳児期のポジティブな養育行動が2歳児期の子育て肯定感と関連しています。

求められるのはポジティブな養育行動の“最初の一歩”を促す支援

母親や父親への子育て支援において、子育てに対して前向きな気持ちをもてるように働きかけることはもちろん大切です。しかし、それだけでなく、子どもとのやりとり遊びや、あたたかい声がけなどポジティブな養育行動の“最初の一歩”を促す支援が、子育てに対する前向きな感情を育む可能性があることがわかりました。同時に、ネガティブな養育行動につながる0歳児期からの子育て不安や負担感、ネガティブな感情を軽減させられることも重要という考えが示されました。

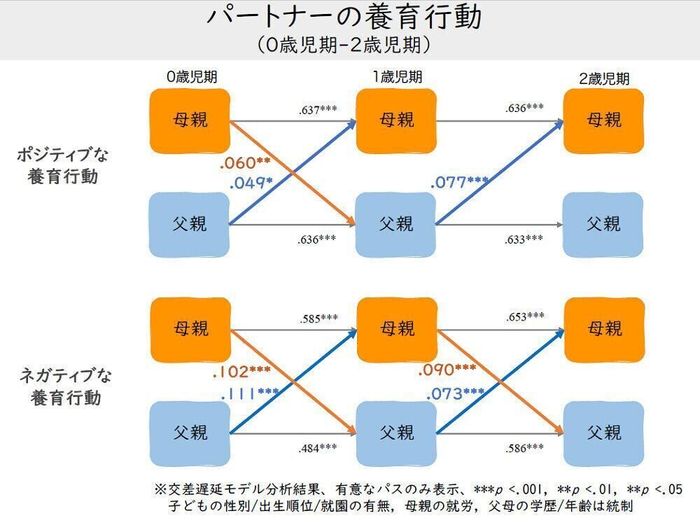

お互いの養育行動がパートナーに与える影響は…?

夫婦のペアデータから、パートナーの養育行動が、相手の養育行動に影響を与えるか否かについても発表されました。0歳児期から2歳児期の分析ではお互いの養育行動の影響を受けていることが分かりました。また、ポジティブな養育行動よりもネガティブな養育行動のほうが、総じてより関連が大きくなっています。

続いて、父母の養育スタイルが、子どもの社会情動的発達(自己主張・自己制御・協調性・好奇心・頑張る力など)にどのように影響するかを考察した研究結果を見ていきます。

父母の養育スタイルは同じがいい?違ってもいい?

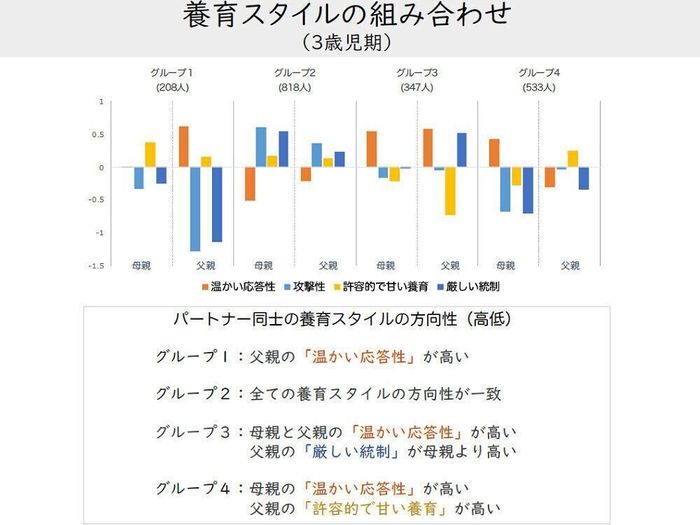

本研究では、養育スタイルを「温かい応答性(子どもが泣いたり喜んだりしているときは、同じ気持ちになって寄り添う他)」、「攻撃性(子どもに自分のストレスや怒りをぶつけてしまうことがある他)」、「許容的で甘い養育(子どもがなにか間違っていることをしていても、怒ることなく許す他)」、「統制(子どもが決まりを破ったときは、次からは守るように何度も言い聞かせる他)」の4つに分類。

クラスター分析の結果、父母の養育スタイルの組み合わせは、図の4グループになりました。

グループ1の特徴は「父親の温かい応答性が高い」、グループ2の特徴は「父母の養育スタイルの方向性が全て一致(攻撃性・甘い養育・統制が高く、応答性が低い)」、グループ3の特徴は「父母の温かい応答性がともに高く、父親の統制が母親より高い」、グループ4の特徴は「母親の温かい応答性が高く、父親の許容的で甘い養育が高い」となります。

この4つのグループにおいて、母親が回答した子どもの社会情動的発達の得点が最も高かったのはグループ3で80.3点。続いてグループ4が79.0点。グループ1が77.2点。グループ2が最も低く76.1点となっています。

養育スタイルとの関連に注目すると、父母ともに「応答性」が低いグループ2の子どもの社会情動的発達の得点が最も低く、父母ともに「応答性」が高いグループ3の子どもの得点が最も高いという結果に。特に、グループ3の養育スタイルから、父母ともに子どもに対して温かく関わるという土台があったうえで、ほどよいしつけのような関わりをどちらかの親(今回の分析では父親)が担うことが、子どもの発達によい影響をもつかもしれないことが示唆されました。つまり、父母ともに子どもに対してポジティブな関心と関わりがあり、子どもが何か間違ったことをしたときにはどちらかの親が粘り強く対応をする家庭では、子どもの社会情動的発達が高いことになります(ただし、子どもの社会情動的発達は、親の関わりだけでは説明できない部分もあり、ほかの介在要因を検証する必要があります)。父母の養育スタイルの組み合わせが、子どもの発達に影響を与えている可能性が示唆されました。

シンポジウムの後半には、Cedepのセンター長である東京大学の遠藤利彦教授より「人間の赤ちゃんは、人間に近いとされるほかの哺乳動物と比べて未熟で手がかかる状態で生まれる。その養育負担の根源的な重さを考えると、母親一人で子育てを担うのは非常に不自然であり、“集団共同型子育て”が本来あるべき子育ての形であると考えられる。核家族化が進み、親族が子育てのヘルパーになりにくい現代では、父親の直接的な育児参加が必要不可欠となっている」と語りました。

今回の研究発表では、集団共同型子育て、いわば「チーム育児」の最初の一歩となる夫婦の相互理解や連携が、子どもの社会情動的発達に影響をもたらす可能性が示唆されました。「ポジティブな養育行動の“最初の一歩”を促す支援が、子育てに対する前向きな感情を育む可能性がある」「パートナーの養育行動がお互いに影響し合い、父母の養育の組み合わせが子どもの発達に影響を与える可能性がある」などの提言は、これからのチーム育児や夫婦連携を考えるうえでのヒントとなりそうです。

文/猪俣奈央子

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い