『アフターピルはだれのためのお薬なんですか?』10代からの質問にハッとしたことも。中高生への性教育で見える日本社会が抱える課題【助産師・土屋麻由美】

妊娠が、希望や喜びに満ちたものではないこともあります。私たちの身近なところで、予期せぬ妊娠にひとりで悩み、苦しみ、葛藤している人たちがたくさんいます。そんな妊娠が「困りごと」になっている人たちの相談に乗る「にんしんSOS」の活動や、居場所のない妊婦さんへの衣食住のサポートなどを行っている認定NPO法人ピッコラーレで理事を務める助産師の土屋麻由美さんに、今の日本で実際に起きている妊娠事情について聞きました。全2回インタビューの後編です。

アフターピルはだれのための薬?~処方箋なしでの薬局販売について感じること

出張助産師として28年前に開業し、思いがけない妊娠や生活に困窮する妊婦さんに出会った土屋麻由美さん。妊娠に悩み、葛藤している人たちをサポートしたいと参加した団体は、認定NPO法人となり、現在もたくさんの方たちをサポートし続けています。

そして、ピッコラーレで行っている相談窓口「にんしんSOS東京」をはじめ、埼玉・千葉県の相談窓口や中高生への性教育の場「出張保健室」を通して、現在の日本社会が抱える課題も見えてきているそうです。

「にんしんSOSの相談窓口には、アフターピル(緊急避妊薬)についての相談も寄せられますが、アフターピルはジェネリックでも5800円以上、中には2万円ほどするところもあるので、中高生たちがおこづかいで購入するには高額です。薬があると聞いても、いつ内服するかまで知らなくて、『バイトの給料が出てからで間に合いますか?』とか『学生で安く内服できるところはありませんか?』という相談も多いんです。

あとは、現在、アフターピルは処方箋なしでの購入は認められていないので、産婦人科に行かなくてはいけないということが、とても高いハードルではないかと思います。

今は、一部の薬局で試験的に、処方箋なしで販売されているんですが、16歳未満は対象外になっていて、16歳以上18 歳未満の場合は保護者等の同意と同伴が必要となっています。

親に言ってアフターピルを内服するって、かなりハードルが高くて、親に言えない子が多いじゃないですか。

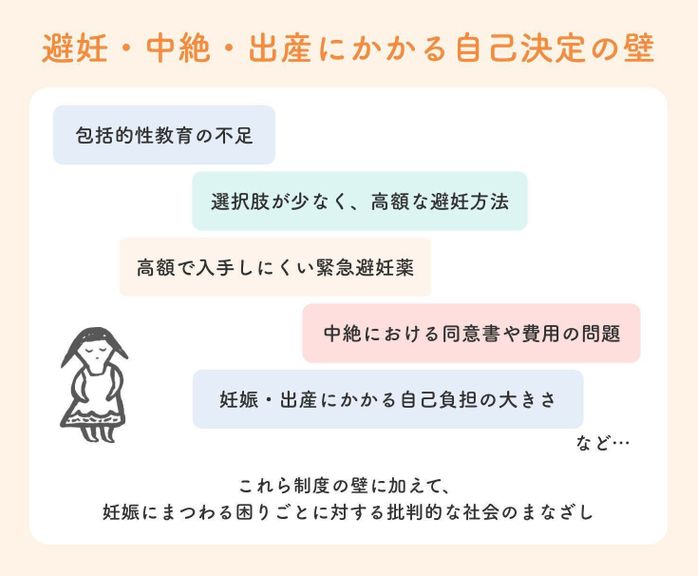

知識を持って、自分たちで調べて、アフターピルを内服したいと思っているのにも関わらず、断念している子たちがいるというのは、やっぱり『性と生殖の健康と権利』が保障されてないというしかないと思います」(土屋さん)

性と生殖の健康と権利(SRHR:Sexual and Reproductive Health and Rights)とは、自分の体、性や生殖について、だれもが十分な情報を得ることができ、自分の望むものを選んで決めることができ、また、そのために必要な医療やケアを受けられることを指します。具体的には、性や愛する人を自分で決められること、妊娠したい・したくない、産む・産まない、いつ何人子どもを持つかなど、性や生殖について自分で決められるという権利などを指しています。

アフターピルを内服して妊娠を回避したいとか、それを隠しておきたいとかの気持ちがあるのにも関わらず、親の許可がないとアフターピルを内服できないという状況は、SRHRの権利が守られていない状況に値すると、土屋さんは言います。

「私は、中学校や高校、あとは地域の子どもの居場所などに伺って、性教育をする機会がありますが、ある10代の子から『アフターピルっていうのはだれのためのお薬なんですか?』と質問を受けたことがあります。

『どうしてそういうふうに考えたの?』と聞くと、『アフターピルは、誰かがお金をもうけるための薬ではなくて、計画外の妊娠を防いだり、女性が思いがけない妊娠をしてしまって中絶というリスクを負うことを回避したりするための、とても大切な薬だと思う。そう考えると、もっと当事者にとってアクセスしやすい薬にしておかなければいけないと思うのに、日本では、高額だったり、もらいに行ける場所が限られていたりする。そして、女性本人が直接病院に行かなくちゃいけないのもたいへん。たとえば、コンドームが破れてしまったとして、それだけでもすごくショックなのに、学校や部活もある中、早く飲まないと効果が落ちるからって急いで病院に行かなくちゃって考えると、とても自分たちのことを考えているとは思えない』って言うんです。

このとき『もっと若年の人たちの声を聞かないといけない』と心から思いましたし、大人だけで考えることではなく、当事者となる人たちの視点を反映させることが必要だと感じました。妊娠・出産に関することは病気ではないので保険がきかず、自費診療のため高額で、手に入れるにもハードルが高く、自分たちを助けてくれるものじゃないって思ってしまうのでしょうね。

あとは、産婦人科を受診した際、何気なく言われた「なんで避妊できなかったの?」というひと言に女の子たちは傷つくこともあります。自分たちとしてはちゃんと避妊したつもりだったけど、コンドームが破れてしまったからアフターピルをもらいに来たのに、あまり話も聞かれずに薬を出された…なんて聞くと、精いっぱいできることをしているのに、認めてもらえないのはつらいですよね。「早いタイミングでよく来たね」と言ってもらえたら、ちょっと高かったけれど、自分の選択が認められて、自分のことを大切にできたいい経験になったのに…と残念に思うこともあります。

大人でも避妊に失敗したり、避妊をしない人もいます。できなかったことに対してどうこういうのではなく、その次の行動を起こせたこと、どうしたらいいかを相談したり受診したりできたことに対して、もう少し、ユースフレンドリーな対応が必要だと思います。

アフターピルの試験販売もそろそろ、販売する年齢層を拡大して、親の同意なしに販売をできるようにしてみた場合どのぐらいのニーズがあるのか、その後の状況を調べていくステージに入ってもよいのではないかと思います。

また、別の高校生は「100%と言える避妊法がないのであれば、今はまだ妊娠したくないと思っている人は、アフターピルを自分で買って持っておいて、いざというときに内服ができるようにしておくのがいいと思うんだけど、何でそうならないのかな。それがいちばん早く妊娠しないようにできる方法なのに。失敗してからもらいに行くのだと、時間がかかっちゃうからね」とも言っていました。もちろん、そのためには性教育は必要ですし、心配な場合の受診先や相談窓口についての周知も必要です。

海外では、アフターピルは災害があったときの必須薬品として、避難所にも置かれている薬だと聞きます。災害時の避難所では性被害が起きることがありますから、避難所で必要になったときに、早く内服できることはとても大切なことです。そのためにも、処方箋なしに薬剤師から出してもらうことができるようにしておくことは重要なことではないかと思います」(土屋さん)

妊娠が困りごとになったら、相談できる窓口があることを知っておいて

ピッコラーレでは、にんしんSOS相談窓口や、いどころのない若年妊婦のための居場所づくり、中高生への性教育などさまざまな活動を行っていますが、妊娠が困りごとになるのは、若年層に限ったことではないと、土屋さんは言います。

「たとえば、お子さんを望んで何人か妊娠して出産した人でも、計画外の妊娠となると、突然妊娠が困りごとになることがあります。まさか自分が『にんしんSOS』に相談するなんて思わなかったっていう方もいますし、子どもに妊娠したことをどう伝えていけばいいんだろうと悩む方もいます。

40 代で、食事やお酒の席で知らないうちにレイプドラッグを飲まされてしまって、自分が知らない間に性行為をされていて、おかしいと思ってアフターピルを飲んだけれど妊娠をしてしまったという方もいました。そう考えると、生殖能力のある人であれば、思いがけない妊娠というのはだれにでも起こりうるものであって、決して他人事ではないんです。普段から妊娠や出産のことも遠くの世界のこととは思わずに、自分の身に十分に起きることがあると考えておくことが必要です。

あとは、そのようなときに信頼のできる相談窓口が、全国にたくさんあるということも知っておいてほしいですし、可能なら1度WEBサイトなどを見ておくことも大切なことです。そうしておけば、困ったときにすぐにアクセスできるんじゃないかと思います。

女性と男性は対等だと言われるようになってきて、恋愛関係においても対等だとお互いに考えていても、身体的には対等にはなれません。妊娠を受け止めるのは女性であって、それによって人生が変わることもありますし、健康に影響が起きることもあります。妊娠に悩んだ末に最悪の決断をしてしまうこともあります。

そう考えると、思いがけない妊娠をしたとしても、相手と一緒に考えて、今後どうするか一緒に選択できればいいですが、一緒に考えてくれない、関係ないと言われて連絡を絶たれてしまったなど、1人で妊娠を抱え、悩んだり、不安になったり、苦しんだりする状況は、性的な暴力です。それを防ぐのには、教育も必要ですし、公的な支援も必要ではないかと思います」(土屋さん)

お話/土屋麻由美さん 写真提供/認定NPO法人ピッコラーレ 取材・文/藤本有美、たまひよONLINE編集部

まだまだハードルが高いアフターピルのことや、それを含めた「性と生殖に関する健康と権利」のことなどは、現代の日本で改善していかなくてはならない課題です。土屋さんのお話を聞き、まず私たちにできることは、これらを自分の身近にある問題であること、そして他人事でなく自分事になる可能性のある問題であるととらえることが重要だと感じました。

土屋麻由美さん(つちやまゆみ)

PROFILE

助産師。認定NPO法人ピッコラーレ 理事。大学病院、助産院勤務を経て、1997年4月に出張専門の助産師として東京都中野区で開業。その後、東京都練馬区で麻の実助産所を開業。自宅出産をサポートするかたわら、自治体などの母親学級の講師や、きょうだいが生まれる家族に対しての出産準備教育の実践、幼稚園・保育園、学校、地域での保護者向け講座などの性教育実践も行う。妊娠に関する相談支援窓口「にんしんSOS東京」を運営する認定NPO法人ピッコラーレの理事も務める。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●掲載している情報は2025年4月現在のものです。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い