海と生きる女性4人の出産を描いた映画『パシフィック・マザー』。“命を生み出す”ことに向き合う美しさとは【プロデューサーインタビュー】

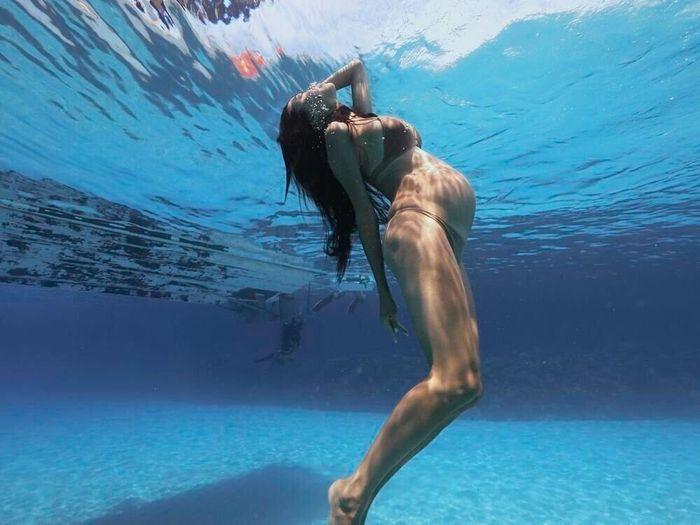

2025年10月31日より、渋谷・吉祥寺・横浜・京都を皮切りに、全国の劇場で順次公開される映画『パシフィック・マザー』。この映画で描かれているのは、沖縄、ハワイ、タヒチ、クック諸島、ニュージーランドというそれぞれの土地で、海と生きる女性たちそれぞれの出産。命をつないでいくという、人類が何百万年も繰り返してきた神秘に1人の女性として対峙(たいじ)したとき、何を思い、どんな選択をするのか。圧倒されるほどの美しい映像と音楽とともに、命をつむぐことの素晴らしさ、「自分らしく産む」それぞれの選択の尊さ、そして何よりも「すべての出産は美しい」ということを本能で感じることができる――。そんな映画『パシフィック・マザー』をプロデュースされた小澤 汀(みぎわ)さんに、この映画の魅力や製作のきっかけ、撮影時の苦労、映像プロデューサーという仕事などについて聞きました。

「すべての出産は美しい」だからこそ、女性が安心できる出産環境を選べる社会に

この秋から順次全国公開となる映画『パシフィック・マザー』。沖縄、ハワイ、タヒチ、クック諸島、ニュージーランドを舞台に、それぞれの土地で海とともに生きる女性の出産を描いたドキュメンタリーです。どのようなことがきっかけで生まれた映画なのでしょうか。

「もともとは、沖縄出身で、フリーダイバーであり俳優でもある福本幸子さんが妊娠したときに『水の中で産みたい』と思ったところから始まります。ただ、彼女の思う出産環境はなかなかかなわず、結局、パートナーの出身地であるニュージーランドで産むことを決意したんですね。

ニュージーランドには助産師主導のLMC(Lead Maternity Carer/マタニティ継続ケア担当責任者)というシステムがあって、女性たちは妊娠したら、専用のウェブサイトで自分の助産師を探します。そのあと、面会したりしてお互いに『一緒にやりましょう』と合意できたら、その妊婦さんの妊娠から出産、産後6週まで、1人の助産師が伴走してくれるというシステムなんです。

幸子さんとは以前、バハマであったフリーダイビング世界大会の撮影でお会いしたことがありました。『自分の身体なのに、自分が産みたいように産めない』と、日本では思いがかなわなかった幸子さんがニュージーランドで出産すると決めて『この現状を記録に残しておきたい。手伝ってくれる人はいないか』と相談を受け、『私、やります』といって手を挙げたのがスタートです。

そのときにできた短編ドキュメンタリー作品『Water Baby』は、オンラインで公開したら、800万回再生されて。それを見た、ハワイ在住のキミ・ウェルナーさんが幸子さんにコンタクトを取って、妊娠や出産について質問してきたそうなんです。

キミ・ウェルナーさんは、銛(もり)などで魚を突くスピアフィッシングの元全米チャンピオンでもあって、海に関わる女性にとってはもうアマゾネスみたいな伝説的英雄といった感じの方で、彼女も『こう出産したい』という思いがあったものの、アメリカのシステムではなかなか難しかったそうなんですね。

そうやって女性たちが、自分の出産に際して悩んだり苦しんだりしている話を聞いて、『8分間のショートフィルムじゃ伝えられなかったことも多すぎたから、やっぱり映画にしようよ』ということになって作ったのが、今回の映画『パシフィック・マザー』なんです。

彼女たちのつながりから、沖縄、ハワイ、タヒチ、クック諸島、ニュージーランドと、海が身近にある地域で、海と共に生きる女性たちのバースストーリーを描きながら、人と自然、海、そして社会とのつながりについて考えてみましょう、ということをテーマにした映画です」(小澤さん)

劇中に登場する、福本幸子さんは自宅での水中出産を望み、ニュージーランドでそれをかなえました。ただし、この映画では、自然と融合するような出産ばかりをたたえているのではありません。劇中には、産院での出産を決断した女性や帝王切開で出産した女性、コロナ下で産院での出産を決めた女性も登場します。

「『パシフィック・マザー』は自然出産がいちばんだとか、産院での出産や医療介入を否定したいとか、そういう意図はありません。どこで産むか、どう産むか。出産には本当にいろいろな方法がありますし、今は医療が発達した21世紀ですからね。

大事なのは、どんな方法であれ、妊娠を通して女性が自分の体と向き合い、その感覚を信じて、安心できる出産環境を主体的に選べることであり、そのためのサポートやコミュニティーがある社会であってほしいというのが願いなんです。

この映画って、すごく映像がきれいだし、海のイメージがある。だから『水中出産の映画ね。自然出産の映画ね』って思われがちなんですけど、私たちはそこが論点の映画だとは思っていないんです。

実は私、出産をしていません。自分自身が出産を経験していないから、全くの無知な状態で、幸子さんの妊娠、出産、産後ケアに立ち会って、本当に価値観が変わりました。

出産の瞬間って本当にすごいし、本当に美しい。

自分の思いみたいなのがなかった分、映像を撮る人間として中立的な立場で出産の場に臨んで、産む・産まないに関係なく『女性ってすごいな』って。命の根源を産みだす性に生まれているってことがすごいと思ったんです。

撮影中に助産師さんたちともたくさんお話をしたんですが、ある助産師さんが『本当にお母さんってすごいよね。頑張っているよね。だから私は、みんなが十分に力を発揮できるように、寄り添っていたいのよ』とおっしゃるのを聞いて、この女性の連帯感というか、支え合う気持ちって素晴らしいなと。そこに意味や理由はなくて、人間として、女性として支え合いながら命をつなげていく――。そこが、すごく美しいと私は思いました。女性は本当に素晴らしい、すべての女性は美しいと私は思っています。

人が命を産む。それだけで本当にすごいことだから、その産み方で傷ついたりしてほしくない。そして、命が誕生することをみんなに祝福してほしいし、エールを送りたい。そう思いながら作った映画です」(小澤さん)

そんな思いが込められた映画『パシフィック・マザー』。撮影が行われたのは2019年から2020年にかけて。まさに世界的に新型コロナウィルスが流行したときでした。

「ハワイには何とか撮影に行けたのですが、そのあとはCovid-19(新型コロナウィルス)の影響で、国外に行けなくなってしまったんです。でも、出産は待ってくれない。そこで、できる方法を考えようということで、オンライン会議ツールを使ったり、現地のフィルムクルーに指示をしながら撮影してもらったり、あとは妊婦さんのパートナーさんがカメラマンだったりしたので自分たちで撮影をお願いしたり。

だからこの映画は、それぞれの国で撮った映像を私たちが預かって、バスケットを編んでいくような形で作り上げたんです。コロナ下ならではの新しい形の映画作りでした。

ものすごく大変だったけれど、それぞれのバースストーリーがあって、彼女たちが生きる海が中和するようにつないでくれて、結果としていい作品になったと思っています」(小澤さん)

“四次元ポケット”を持っているようなプロデューサーでありたい

そんな『パシフィック・マザー』の制作にかかわった小澤さんは、ニュージーランドに住んでもう30年以上。映像プロデューサーとしてインターナショナルに活動をしながら、日本とニュージーランドの映像業界をつないでいます。どういうことがきっかけで、映像プロデューサーという仕事に携わるようになったのでしょうか。

「大学4年のときに初めてニュージーランドに来て、その後、ニュージーランドで何年か暮らしているうちに、通訳として撮影現場に入るようになったんです。

その現場で感じたのは、言葉って正しく伝えるツールではあるけれど、プロの方が集まってめざすビジョンが1つになって何かを作り上げるときには、だんだん言葉っていらなくなるってこと。言葉がなくてもわかり合える感じ。そういうのをそばで見ていて、『すごいマジックだな、こういう現場に仕事で携わっていけたらいいな』って思ったのが、この世界に入るきっかけでした。だから、私のキャリアは30歳くらいのとき、ニュージーランドで始まったんです。

本当はカメラマンとか音響とかエディターとか、そういう技術職になりたいと思ったんですが、私はこの業界に入ったのも遅かったし、技術職ってすごく努力が必要だから、怠け者の私には無理かなと(笑)。ただ、私は何より好奇心が旺盛で、いろんなことに首を突っ込みたいタイプだし、人のこともすごく好きだから、それを考えたときに、『プロデューサー』という仕事は自分にもできるかなと思って。そこから、プロダクションアシスタント、プロダクションコーディネーター、プロダクションマネージャーなどを経験しながら、現在のようなプロデューサー職になりました。

プロデューサーっていろんなタイプの人がいて、いろんな役割があると思うんです。お金をたくさん引っ張ってくる人もいるし、すごくこまかいことをやる人もいる。でも、私が理想とするプロデューサーの役割って、「“四次元ポケット”をたくさん持っている」みたいな人なんです(笑)。

プロデューサーっていうのは、何かあったときに責任を取ったり、処理しなくちゃいけない。だから私は現場で問題が起きないように、事前にいろんなクルーと話し合いをして、あらかじめ希望を聞いて、完璧に準備をしておくんですけど、現場って必ず何かおきるんですよ。

そういうときに、プロデューサーは『よっしゃ、じゃあ、こうしよう!』ってアイデアを“四次元ポケット”から巧みに出して、臨機応変に対応するべきだと思うんです。そこにはマニュアルがないから大変だけど、現場でプロデューサーが『どうしよう、どうしよう』ってなっていると、みんなあたふたしちゃうから、何か問題が起きても『大丈夫よ』ってドーンと構えているんです。内心はヒヤヒヤなんだけど、それを表さずに、そのクルーたちみんながちゃんと仕事ができるようにしてあげるのが、プロデューサーの仕事だと思っています。

だから、私は基本的に現場に入るまでにすべて準備をしておく。そして、現場に入ったら、スタッフたちにそれぞれの仕事をスムーズに進めてもらう。その間、プロデューサーはお茶を飲んだり、お菓子とか食べたり、ぼーっとしたりしてるのがいい現場だと思っています。

ただ、この仕事の難しいところは、お金を預かってるというところかな。やっぱり金銭的に、どうしてもダメだって言わなきゃいけないこともありますよね。だから、できる・できないについて、いかにしてスタッフをうまく説得するか、代わりの方法を提案するかも重要。そのためにはやっぱり“四次元ポケット”があるといいですよね」(小澤さん)

すべての作業がスムーズに進むように土台作りをしておいて、現場ではスタッフを信頼してまかせる。そして、困ったことが起きたときには登場して、解決のためのアイデアを提案する、そんなプロデューサー像が小澤流。まるで肝っ玉母さんのよう。

「私はあまり作品とかに口を出すタイプじゃないんです。お見合いばあさんみたいな感じで、私が信用している人たちをマッチングするのが好きなんですよね。だから、『こんな作品を作りたい』と思ったときに、あ、このメンバーならうまくいきそう、楽しく仕事ができそうみたいなのを考えるのが好きなのかもしれませんね。

今回の作品にも、いろいろなご縁がありました。主演の幸子さんとパートナーのウィリアム・トゥルブリッジさん(フリーダイビング元世界記録保持者)とのつながりから『アバター』の水中カメラマン、ピート・ズッカリーニさんには貴重な水中映像を提供していただきましたし、ディズニー映画『モアナ』や『モアナ2』の音楽に携わったオリヴィア・フォアイさんには自分の言葉で書き下ろした『マイ・アナムア』っていうテーマソングを歌ってもらいました。そして、幸子さんとパートナーのウィリアムさんにしか撮れない映像もありました。彼らの力が合わさってこその映画になっていると思います」(小澤さん)

沖縄で先行上映。「この映画を見たら戦争がなくなるんじゃないか」

10月31日に全国公開を迎える映画『パシフィック・マザー』。9月には沖縄で先行上映されました。劇場は満員御礼で、上映は2週間延長されたそうです。その反応はどういったものだったのでしょうか。

「おかげさまでとても好評で。中には3回見に行きました!と言ってくれる女性もいましたね。見るごとに、思いが変わるんだそうです。あと、『もう1人産みたくなった』という女性や『産んでみたいと思った。出産に興味が出た』という若い女の子もいて…。こういう素晴らしいコメントをいただくのは、もちろんうれしいなと思うんですが、男性からのコメントも意外と多くて、びっくりしました。

その多くが『女性はやっぱりすごい』『子どもを産んでくれた自分の奥さんや、自分の母親は感謝しなきゃいけない』というようなものだったんですが、おもしろかったのは、離婚歴3回ぐらいある男性が『僕は本当に人間として最低でした。この映画は俺みたいなダメ男たちに見せるべきだと思います。そしたら離婚がなくなります』とかね。

あと、とくにうれしかったのは、ある男性が『この映画はすべての男性が見なきゃいけない。見せるべきだと思う。戦争を起こすような人間が見たら、きっと戦争なんてなくなるんじゃないか』って。

男性にそんなことを言ってもらえて、本当にうれしくて。『命の源を考える』っていう映画のテーマが、性別問わずに伝わっているんだなと思えました。

私たちは、この映画の中に『これが正しい』っていう答えをあえておかないようにしたんです。命を生むこと自体がもう奇跡だから、どんな方が見ても傷つかないような映画にしたいと思ったんです。それぞれの思いもあるし、いろいろな出産があって、それを否定するなんておかしいですよね。

だから、この映画は、多角的な意見があっていいと思うし、いろんな年齢層の方に見てもらって、それぞれ違うフィードバックがあっていいのだと思っています。それぞれが自分なりの考えを持ってもらえればいいなと。私たちも、映画を見たあとにみんなで話し合うような場所をつくったり、必要な方にお届けできるような自主上映会を開催したりしていきたいなとも思っています。

出産って、預かった命を未来に渡していくようなもの。だから、大切にしたいものとか、守りたいものがあるとしたら、自分で考えて、どのようにそれを未来に渡していきたいのか、どんな社会に渡していきたいのかを考えるきっかけづくりにしてほしいとも思っています。

私たちが絶対忘れてはいけないものについて考えて、声をあげることができたら、人にも社会にも海にも地球にもとてもやさしくなれるんじゃないかなと思います」(小澤さん)

お話/小澤 汀さん 写真提供/映画「パシフィック・マザー」、小澤 汀さん 取材・文/藤本有美、たまひよONLINE編集部

圧倒されるほどの映像美の中に込められた「安心して出産できる環境を女性が主体的に選べる社会であってほしい」というメッセージ。出産は命がけであり、命をつむぐという尊いものであるからこそ、どんな出産方法であれ、女性は「納得できる出産」を求めるものなのかもしれません。また、全編を通して、自分の命がどう育まれ、どのような思いで産み出され、どう未来につなげていくのかについても考えさせられました。命の神秘と尊さを感じる映画です。女性はもちろん、ぜひ男性や中高生にも見てほしいと思います。

小澤 汀さん(おざわみぎわ)

PROFILE

ニュージーランド在住30年以上の映像プロデューサー。『ラストサムライ』『Xena: Warrior Princess』など、映画、ドキュメンタリー、テレビ番組の制作に関わって国際的な経験を積み、CMプロデューサーとしても活躍。日本企業のニュージーランド撮影を数多くサポートし、海と自然を愛し、先住民族と深い関わりを持ちながら、日本とニュージーランドの映像業界をつなぐ架け橋として、伝統に根ざした未来を創るプロジェクトに情熱を注いでいる。2019年にオンラインで800万回以上の視聴を記録したショートフィルム『Water Baby』をもとに、映画『パシフィック・マザー』を製作。2025年10月より、待望の日本での公開が決まった。

※小さなお子さまと一緒にご鑑賞を希望される方へ

『パシフィック・マザー』は、“いのちの誕生”をテーマにしたドキュメンタリー作品です。 本作では、海とともに生きる女性たちのそれぞれのバースストーリーを通して、人と海、そしてコミュニティーのつながりを描いています。

作品のテーマに鑑み、3歳未満のお子さまを連れてのご入場を心から歓迎しています。 ただし、劇場によって対応が異なる場合もございますので、念のため事前に各劇場へご確認くださいますようお願いいたします。

日本の劇場では、3歳未満のお子さまの入場が認められている作品は限られています。 すべてのお客さまに心地よくご鑑賞いただくため、以下の点についてご理解とご協力をお願いいたします。

• 上映中に泣き声やおしゃべりがある場合がございます。必要に応じて一時的に劇場外にご退場いただくなど、周囲のお客さまへのご配慮をお願いいたします。

• 劇場入り口などには、制作者からのメッセージを掲示しています。小さなお子さまとご来場される方、そして一般のお客さまの双方に、事前に趣旨をご理解いただけるよう努めています。

『パシフィック・マザー』が、小さな子どもやお母さんたちをあたたかく迎える社会を少しずつ広げていくきっかけになれば、これほどうれしいことはありません。 どうぞ思いやりの心を分かち合いながら、ともに“いのち”の物語をお楽しみください。

『パシフィック・マザー』制作チームより

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●掲載している情報は2025年10月現在のものです。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い