現代の子育ては「無理ゲー」? 産後ケアがもたらす4つの価値とは

出産後のママや赤ちゃんに心身のケアや育児サポートを行う「産後ケア」サービス。近年では、多くの自治体で産後ケア事業の導入が進み、利用のハードルも低くなっています。それでも、「お金を払ってまで手伝ってもらうの?」「大変なら里帰りすればよいのでは?」といった周りの意見を気にして利用をためらう人も少なくないのではないでしょうか。

今回は、たまひよ編集部員であり、1児の母でもある筆者が、実際に産後ケアを利用して感じたことをリポートします。本記事の後半では、実際に利用した産後ケアセンターの施設長で助産師の濵脇文子さんになぜ産後ケアが必要なのかについて聞きました。

もう限界…初めての子育てで疲れ果てた私がたどりついた場所

「ねぇ、なんで泣いてるの?どうしてほしいの!?」

この世界にやってきたばかりの、小さくてふにゃふにゃな赤ちゃんに向かって私は叫んでいました。眠い。疲れた。泣きたいのは、私の方なのに…。初めての育児は、全然思い通りになりません。新生児に振り回されて、自分がこんなにも感情的になるとは思いもしませんでした。

イライラやストレスが今にも爆発しそうになり、すがるような思いで向かったのが、神奈川県武蔵小杉にある産後ケアセンター「ヴィタリテハウス」。

ヴィタリテハウスの扉をくぐると、ふわりと温かな空気が私を包み込んでくれました。

「お待ちしていましたよ。」優しい声とともに、助産師さんが笑顔で迎えてくれて、その瞬間、張り詰めていた心がふっと緩み、肩の力がわずかに抜けたのがわかりました。

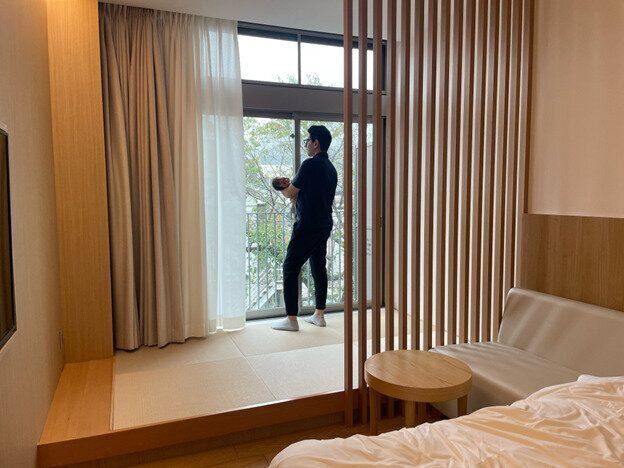

木の温もりを感じる室内には、やわらかな光が降り注ぎ、どこか懐かしさすら覚える心地よさがありました。上を向いて深呼吸をしたのはいつぶりだろう。ただそこに立っているだけで、少しずつ安心感が広がっていったのを覚えています。

「何気ない時間」を取り戻して、産後ケアが教えてくれたこと

ヴィタリテハウスでの滞在は、久しぶりに味わう「休息」でした。娘を預かってもらい、温かい食事をゆっくり味わいました。その後、夫と散歩へ。川のせせらぎが静かに響く中、夫婦の会話が久しぶりに弾みました。そして、部屋に戻り心ゆくまま昼寝をしました。そんな何気ない時間が、どれほど贅沢で自分にとって大事なものだったかを改めて感じることができました。そして、不思議なことに、リラックスするほど娘に会いたくなる自分がそこにはいたのです。

しばらくして、おなかを空かせた娘が泣きながら部屋に戻ってきました。その姿を見て、胸の奥がじんわりと熱くなりました。ここに来る前の疲れ切っていた自分は、こんなふうに娘を愛おしく思う余裕すらもなかったのです。娘とほんの少し離れたことで心に余白が生まれ、改めて娘への深い愛情を実感したのでした。

滞在中は、助産師さんに育児の悩みをたくさん聞いてもらいました。彼女たちはまるで「たくさんの子どもを育てた親戚のお姉さん」のようで心強く、親身になって話を聞いてくれました。家族ではないけれど、ほどよい距離感で寄り添ってくれる「斜めの関係」があることで、思っていた以上に気持ちが楽になったのです。

さらに、ここでは「共食」が大切にされていました。食事の時間になると、ダイニングに宿泊中のママたちが集まり、同じテーブルを囲みます。食事をしながら他愛のない話をしたり、育児の悩みを共有したりするうちに、自然と気持ちが軽くなりました。「同じように頑張る仲間がいる」と思えたことで、大きな安心感に包まれました。

現代の育児は無理ゲー!? キーワードは「共同養育」

産後ケアセンター「ヴィタリテハウス」での滞在中、施設長である助産師の濵脇文子さん(以下敬称略)に話を聞きました。濵脇さんは現代の育児を「無理ゲー」だと表現します。「無理ゲー」とは、難易度が高すぎてクリアするのが難しいゲームを指す言葉です。

なぜ現代の育児は「無理ゲー」なのでしょうか?

濵脇:現代のような、親だけで子育てをするスタイルには限界があるからです。人間の赤ちゃんは他の動物とは違い、自分では何もできない状態で生まれてきますよね。ですが、生物としては弱い存在であっても、周囲の助けを借りながら一緒に育てていくことで生き延びられる。これを「共同養育」といいます。たくさんの人に見守られながら子どもが育つのが本来の姿なんです。親だけに負担が集中する育児スタイルが定着したのは、ほんの数十年くらいのこと。それは人間の長い歴史からすると異常な状態で、まさに「無理ゲー」なんです。

もちろん、上の世代の人たちも、それぞれ置かれた社会環境が違って大変だったと思います。だけど、社会のしくみや家族の形が急激に変化している今の時代の親たちは、特に「生物として無理ゲー時代」を生きていると思っています。

だから、私はママやパパに「あなたたちは、人類が経験したことのないすごいことをやっているのよ。トップランナーなのよ。できなくて当たり前。」と伝えています。

共同養育のひとつである、産後ケアが担う役割を教えて下さい。

濵脇:大きく4つあると考えています。

1つ目は、ママの身体的な回復をサポートすることです。出産は、交通事故で大きなケガをするくらいのダメージがあると言われています。それなのに、赤ちゃんのお世話や家事をするためにママがバタバタと動き回っている状況っておかしいと思いませんか?産後ケアセンターには、助産師をはじめとする出産・育児の専門家がいて、ママたちが安心して休めるようにサポートしてくれます。

2つ目は、育児の仕方を身につけてもらうことです。昔は家族だけでなく、近所の人たちも子育てに関わっていて、赤ちゃんはもっと身近な存在でした。でも今は、赤ちゃんと接する機会が少なく、「初めて抱っこする赤ちゃんがわが子」という人も少なくありません。「どうやって抱っこすればいいの?」「なんで泣いているの?」と不安に思うのは当たり前です。私たち産後ケアセンターは、昔の大家族や地域が担っていた役割を補えるような存在でありたいと思っています。

3つ目は、ママの心をサポートをすることです。人は、普段の自分でいられる時が一番良い状態だと思います。ですが、産後は、感情的になってしまい普段の自分ではいられなくなることも多いですよね。それは心も身体も疲れているサインです。緊急事態なんです。助けが必要なんです。そういう時の「逃げ場」としても、ぜひ産後ケアを使ってもらいたいです。

あわせて、「助けて」と言える力を養ってほしいです。困った時に助けを求められる力を「受援力」と言いますが、これは子育てだけではなく、大人として持っておくべき能力だと思っています。インドでは「人間なんて生きてるだけで迷惑なものだから、人の迷惑を許してあげなさい」と教えられるんですよ。助けてもらうことは恥ずかしいことなんかではなく、むしろ自立しているからこそできることだと思います。

4つ目は、赤ちゃんが様々な人たちに触れられるようにすることです。赤ちゃんは、たくさんの人と関わって刺激を受けることで成長していきます。優しく抱っこしてもらったり、声をかけてもらったりした体験は、本人の記憶に残らなくても体に深く刻まれていくものです。そしてこれは、ママやパパにも言えること。色々な人と話すことで元気をもらうことができる。優しくしてもらったり、助けてもらったりすることで、心に余裕ができる。安心の循環が赤ちゃんにも伝わっていくんですよね。

私は「人間」と言う言葉が好きです。赤ちゃんは生物の「ヒト」として生まれてきますが、いろんな人と関わり、人と人との間で成長し、まさに「人間」になっていくんです。やはり、たくさんの目と手で子どもを育てていくことが、育児の本質なんじゃないかなと思います。

子育てをみんなで助け合う環境に、これからの日本は進んでいくと思いますか?

濵脇:はい。今がその過渡期だと思っています。昔、家族や地域の人たちが協力して子育てをしていた時代は、助けを求めやすかった一方で周りとの関係が近すぎて大変なこともありました。その後、都市化・核家族化と、昔とは反対の方向に進んでいったことで、自由に生活できるようになった反面、家事や育児の負担が増え、誰にも頼れずに子育てをする「孤育て」という言葉が生まれるようになってしまいました。

昔も今も、どちらの時代にも苦しい部分がある。でも、社会が大きく変わる時には、一度極端な状態を経験することで、「良いあんばい」に気づくことができるんですよね。なのでこれからは、今と昔のちょうどいい部分を組み合わせながら、新しい子育ての形ができていくのではないかなと思っています。そして、産後ケアも、みなさんと作っていく社会の大切な一部になればいいなと感じます。

お話/濵脇文子さん 取材・文/たまひよONLINE編集部

滞在中、中国から来たママはと話をしました。彼女は「私の国では、ママが産後ケアを使って養生するのが当たり前。そのためにお金を貯める人や、家族にサポートしてもらう人も多いです。私もヴィタリテハウスに3週間ほど泊まるの。」と教えてくれました。

この話を聞いて、自分たちで費用を支払うのはハードルが高くても、出産のお祝いとして、産後ケアをプレゼントしてもらえるような新しい文化が日本にも広がるといいなと思いました。

今回の滞在を通して、産後ケアは「贅沢」などではなく、これから先子育てというゴールのないフルマラソンを走り続けるために必要なプロセスであり、「投資」なのだと感じました。自分を見つめ直し、心の余裕を取り戻すきっかけを得ることができただけでなく、子育てへの前向きな気持ちを芽生えさせることができたからです。そして、自分を大切にすることが、子どもへの愛情をさらに深めることにつながるとも感じました。

「子育て人生をサステナブルに送るための大切な投資」という気持ちで産後ケアを利用してみてはいかがでしょうか。

●記事の内容は2025年1月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い