病気を乗り越えても生きづらさか続く・・・そんな世の中を変えたい。5才で小児がんを発症し、大人になった今伝えたいこと【小児神経芽腫サバイバー体験談】

5才のとき小児がんのひとつである神経芽腫を発症し、つらい治療を乗り越えた浦尻一乃さん(21才)は、10才のとき再発。12才のときに寛解となりましたが、今もたくさんの薬を服用し、定期的な検査を受ける生活を続けています。3回シリーズの3回目は、小児・AYA世代(思春期・若年成人)がんサバイバーを取り巻く日本の現状について、20才を超えた今、感じていること、考えていることを聞きました。

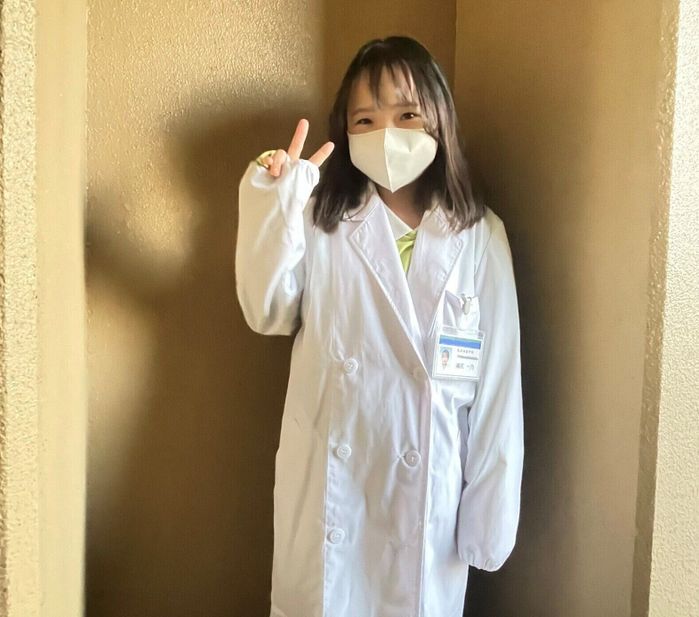

小児がんの子どもたちに寄り添える仕事がしたい。臨床検査技師をめざす

現在、大学2年生の一乃さんは、臨床検査技師になるための勉強をしています。進路のコース選択をする高校2年生のとき、「小児がんの子どもに寄り添える仕事がしたい」と考え、医療従事者をめざすとを決めたそうです。

「5才の初発のとき、私の小児神経芽腫を見つけてくれたのは、エコー検査をした先生でした。だから、私も子どもの病気を発見できる仕事につきたいと考え、臨床検査技師をめざすことにしました」(一乃さん)

たくさんの挑戦をして臨床検査学科のある大学に合格した一乃さんですが、大学入試のときには、ほかの受験生にはない苦労があったそうです。

「腸に障害がある影響でトイレが近いので、センター入試(当時)のとき、トイレに行くことで抜けてしまう分の試験時間の延長や、別室受験について、診断書をつけて申請したのですが、受理されませんでした。

受験当日に具合が悪くなった受験生は別室受験が許されるのに、持病が理由だと『特別扱い』になってしまうから許可できないというのは、ちょっと納得できないなと、そのとき思いました。

また、私はストレスコントロールの役割がある副腎を切除しているため、日常的に「コートリル」という薬を服用してストレスをコントロールしているのですが、肉体や精神に大きなストレスがかかるときは、常量ではなくストレスの対処量を補充します。入試当日もそのようにして乗りきりました」(一乃さん)

病気の発見以外にも、小児がんの子どもたちのためにやりたいことあると、一乃さんは言います。

「再発で入院したとき、死んじゃうかもしれないと投げやりな気持ちになり、治療に前向きになれない時期がありました。そんな気持ちになっている子どもたちに私の歩く道を示すことで、誰かの背中を押せたらいいなと思っています」(一乃さん)

持病があると話すとアルバイトが不採用に。一般企業への就職はハードルが高い

一乃さんは高校生のときからアルバイトをしているそうですが、アルバイトに応募する際に、持病があることで不利になったこともあったと感じているそうです。

「アルバイトの面接で持病があることを話すと、不採用になることが多かったと感じています。急に休まれたら困るという雇う側の気持ちもわかりますが、具合が悪くなって休むことは、持病がない人でもありますよね。高校生のときは飲食店で、今は薬局でアルバイトをしていますが、どちらも面接では持病のことを詳しくは話していません」(一乃さん)

一乃さんが臨床検査技師という仕事をめざしたのは、小児がんを経験したAYA世代のがんサバイバーの話を聞くようになり、「一般企業への就職は難しい」と感じたことも理由の一つだといいます。

「アルバイトも採用がままならないと感じていたので、一般企業への就職は障壁があるのではないかと考えたんです。自分の病気と向き合い、つき合いながら人生を送っていく上で、就職のことを考えると、何か資格を持っていたほうがいいのではないかと。これから先、もしも何かの治療などで離職しても、資格があれば再度仕事に就きやすくなるのではないかと考えたことも、臨床検査技師を選んだ理由の一つです」(一乃さん)

小児・AYA世代がんサバイバーの現状を理解し、医療費助成と就労支援を促進してほしい

小児がんのように、子どものころに発症した病気の治療や経過観察が、大人になっても続く病気があります。大人になる過程で多くの人が考えなければいけなくなるのは、小児医療から成人医療への移行です。

「今は初発時からずっと診てもらっている小児専門病院の、血液腫瘍科、内分泌代謝科、腎臓内科、整形外科など、いろいろな科を受診しています。近い将来、大人の病院へ移行しなければいけなくなるのだと思いますが、大人の病院でも小児がんと、その治療による晩期合併症の知識がある病院を探せるかなど、不安なことがいろいろあります」(一乃さん)

今後の治療についてさらに心配なのは、医療費だそうです。小児がんの医療費は、小児慢性特定疾病の医療費助成制度が適用されますが、それは18才までで、申請しても20才までしか延びません。一乃さんは現在21才。20才になったとき、医療費は前年の1年間より10万円くらい増えたそうです。

「今は両親が払ってくれていますが、大学を卒業して働くようになったとき、自分で払っていけるのかとても心配です。持病のために思うように就職できないかもしれない現実があるのに、20才以降は医療費負担が増え、経済的に不安な状態になります。かかる医療費を抑えるために、定期検査や外来診療に行く回数が徐々に減って、再発やほかの疾患の早期発見ができなくなるという、負の連鎖が起こってしまうかもしれないというのは大きな問題だと思います。

画像検査を定期的に受けたり、血液検査の項目を増やしたりするとお金がかかるし、医療保険にも加入しにくいので、具合が悪くなって働けなくなったらどうしたらいいんだろうという不安は、常にあります」(一乃さん)

3年ぶりに「レモネードスタンド」を開催。思いを詰めたビーズ人形も作成

一乃さんの母親・みゆきさんが共同代表を務める神経芽腫の会では、小児がんの啓発活動として「レモネードスタンド」を開催。一乃さんも子どものころから参加していました。

「コロナ禍で開催できない状態が続いていたのですが、2022年11月12日に、代々木公園で行われた東京都食育フェア2022で、日本女子大学公衆栄養学研究室食育ボランティアグループの方と一緒に、3年ぶりに開催することができました。本来のレモネードスタンドは、子どもたちが作った自家製レモネードを紙コップに入れて配るのですが、感染予防の観点から、今回は市販品のレモネードを配りました」(一乃さん)

また、一定額以上の寄付をしてくれた人には、一乃さんとみゆきさんが手作りしたビーズ人形やグッズをお礼に渡しています。これは、小児がんの子どもが治療を頑張ったときに受け取る「ビーズ・オブ・カレッジ®(勇気のビーズ)に由来しているそうです。

「『ビーズ・オブ・カレッジ®』はアメリカで始まったもので、日本では認定 特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズが展開しているプログラムです。日本で導入している病院はまだ多くはないですが、小児がんと闘っている子どもたちが治療を乗り越えるたびに、それぞれの治療を象徴するビーズを受け取り、つなげていきます。どんどんつながったビーズは、つらい治療を頑張った証であり、心の支えにもなっています。

レモネードスタンドでお渡ししたビーズ人形は、私がビーズをつないでいるときの思いなどを込めて作っています」(一乃さん)

一乃さんは現在大学2年生。社会に出る日が近づいてきています。小児がんを乗り越えてきた人が笑顔で暮らしていくために、どのようなことが必要だと感じているのでしょうか。

「小児がんに限らず、子どものころに発症した病気と一生つき合っていかなければいけない人がたくさんいます。私も含めそういう人は、社会に出てからも診察や検査入院などで、仕事を休んだり、遅刻・早退をしたりすることが避けられません。病気を持っていても働ける環境と、20才以降の医療費助成や社会的支援について検討してほしいです。

『病気が治ったのにそのあとも生きづらさが続く。そんな世の中をなんとかしたい』。そんな思いから、ゴールドリボンウォーキング(小児がん支援のためのチャリティーイベント)への参加、製薬企業での社員向け講演、テレビのニュース番組での発信など、さまざまな活動を行ってきました。多くの人に小児がんサバイバーの現状を知ってもらうために、これからも活動していきます」(一乃さん)

【富澤先生より】成人の600~1000人に1人は小児がん経験者。長期フォローアップ体制の整備が不可欠です

診断や治療の進歩によって小児がんの生存率はいまや約80%に達しており、成人の600~1000人に1人の割合で小児がんを克服した元患者さん、すなわち小児がん経験者がいらっしゃいます。その一方で、約40%の小児がん経験者が晩期合併症を抱えており、複数の症状を有していたり、生活・社会活動の制限を経験されていたりする方も少なくないのが現状です。成人以降を含めた長期フォローアップ体制の整備がいまだ十分ではなく、そのための人材も不足しています。利用可能な医療費助成制度も乏しく、社会の経験者に対する理解も十分とはいえません。小児がんを克服した経験者が、当たり前のように自身の夢を追うことができる、そのような世の中にしていく必要があると思います。

お話・写真提供/浦尻一乃さん 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

小児がんを発症した子どもは、大人になっても病気とのつき合いが続きます。小児がんサバイバーが安心して治療を続けられるようにするために、私たち一人一人が、小児がんの治療について、そしてサバイバーの人たちについて、理解を深める必要があるのではないでしょうか。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

※2月15日は「国際小児がんデー」です。小児がん治療支援チャリティーライブ「LIVE EMPOWER CHILDREN」が行われます。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い