「仕事と家庭の両立がなぜこんなに大変なのか・・・」制度改革だけでなく、日本人の意識を変えることが大切、と専門家【女性活躍の30年・前編】

女性の社会進出を後押しするための男女雇用機会均等法が成立したのは1985年。38年前のことです。その後、数回の改正を経て、2017年の改正ではマタニティハラスメントの禁止などが盛り込まれました。国は女性の活躍を推進しているといいますが、女性一人一人が望むライフスタイルは実現できているでしょうか。

たまひよ創刊30周年企画「生まれ育つ30年 今までとこれからと」シリーズでは、30年前から現在までの妊娠・出産・育児の様子を振り返り、これから30年先ごろまでの流れを探ります。

今回は、東京大学大学院情報学環准教授の藤田結子先生に、子育て中の女性を取り巻く今の社会の問題点について聞きました。

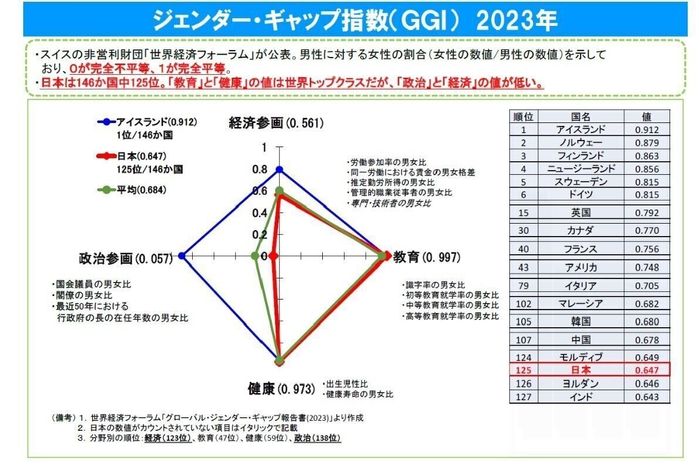

ジェンダー・ギャップ指数に見る日本の男女格差

世界における男女の格差を示す報告書として知られる、世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ギャップ・レポート2023」では、日本は146カ国中125位でした。

「経済参画」「政治参画」「教育」「健康」の4つの分野で評価され、日本の順位は、2006年が115カ国中80位でした。以降、順位は下がり続け、2022年は146カ国中116位。2023年はさらに9つランクダウンし、公表が始まって以来、最低の順位に。

日本のジェンダー・ギャップの順位は、公表が始まって以来下がる一方

ジェンダー・ギャップ指数は男性に対する女性の割合を示しており、「0」が完全不平等、「1 」が完全平等を意味します。146カ国中1位のアイスランドは0.912、125位の日本は0.647です。

仕事と家庭の両立がなぜこんなに大変なのか

――『たまごクラブ』『ひよこクラブ』が創刊した30年前(1993年)は、読者の多くは専業主婦世帯でしたが、現在は読者の約75%(※)が仕事をしています。

藤田先生(以下敬称略) 国立社会保障・人口問題研究所の「第16回出生動向基本調査(夫婦調査)」(2021年)でも、約7割の女性が第1子を出産したあとも仕事を継続しているという結果が出ているので、読者の傾向と合致していますね。

とくに出産前に正規雇用で働いていた女性は、育児休業を取って仕事を続ける人が増えています。

※『たまごクラブ』2022年8月発行~2023年7月発行の読者プロフィールで有職+休職中の読者割合78.3%、『ひよこクラブ』同時期の有職+休職中読者の割合71.9%

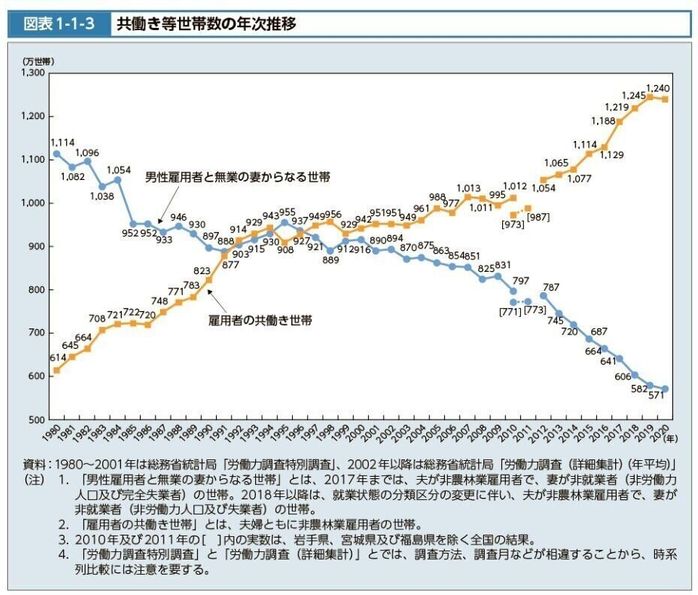

1997年以降共働き家庭世帯が多数派に

共働き世帯と専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻からなる世帯)を 比べると1997年以降は前者の数が後者の数を上回っています。

――2017年に出版された藤田先生の著書『ワンオペ育児 わかってほしい休めない日常』では、仕事・家事・育児でへとへとになっている母親たちの実情が明らかになりました。

藤田 エッセイストの酒井順子さんの著書『負け犬の遠吠え』(講談社/2003年)で、「未婚・子どもなし・30歳以上」の女性を「負け犬」と呼び、話題になりましたね。そのほぼ10年後に、仕事と育児を両立している女性は、「結婚も仕事も子どももすべて手に入れた女性」、スペシャルな「勝ち犬」だといわれるようになりました。

ところがそれらの女性の多くは、職場では男性より低い賃金で働き、家では家族のための無償の家事労働をほぼすべて一人で担い、1日の大半を何らかの労働に当てる生活をしています。今もその状況はあまり変わっていません。

フルタイムの共働き世帯でも、6割の家庭で妻が家事の8割以上を担っていて、世界の中で比べても、日本では「男性の片稼ぎモデル」が前提となった性別役割分担がめちゃくちゃ強い状況になっています。

子育てをしながら働く女性たちの肩には、仕事人としての責任と、母親・主婦としての責任が大きくのしかかっています。子どもを育てながら仕事をしている女性の大半は、毎日疲れきっているのではないでしょうか。

母親が背負うものが多すぎる。だから息苦しくなる

――仕事も育児も頑張っているのに、「マミートラック」に乗ってしまい、悩んでいる働く母親も少なくありません。

藤田 マミートラックとは、母親となった女性が産休・育休から復職したときに、自分の意思ではなく仕事の内容や勤務時間が変えられてしまったり、その結果、出世コースからはずれてしまったりすることをさす言葉です。

マミートラックは「働きたい」と願っている女性のモチベーションを下げ、働きがいを失わせ、キャリアの形成にも悪い影響を与えます。

――先生自身もマミートラックを経験したそうです。

藤田 私には10歳の息子がいます。4月に保育園の0歳児クラスに入ったので、それまでの半年間は育休を取りました。子育て中の母親であることがキャリア形成の障壁になってしまうことを、身をもって経験しました。

――2022年に日本で出版された『母親になって後悔している』(オルナ・ドーナト著 鹿田昌美訳 新潮社)は、女性が母親になることで経験するさまざまな感情を明らかにしました。

藤田 「子どもはかわいいし愛している。でも、母親になったことを後悔している」というようなフレーズにドキッとした人も多かったようです。

2016年に刊行されるとヨーロッパを中心に共感の声が上がり、世界の国々で翻訳されました。どの国でも大きな反響があったのは、母親が背負っているものが多すぎることの現れではないでしょうか。

私も妊娠した途端、あらゆるところで「母親なんだから〇〇しなければいけない」と、「母性」を強要されることにはものすごく違和感がありました。

日本では明治時代に生まれた「良妻賢母」という思想が、今も当たり前に生きていて、母親にそれを強いてくることに大きな疑問を感じました。その一方で、母親として頑張ろうとすると、その後のキャリアに支障が出てしまう。ワーキングマザーの多くは、こうした生きづらさを感じているはずです。

そもそも“イクメン”って何?

――子どもがいる女性が社会で活躍するには、夫(パートナー)の協力が欠かせません。厚生労働省が「イクメンプロジェクト」を始めたのは、2010年6月17日のことでした。

藤田 厚労省の説明によると、「イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと」。そしてイクメンプロジェクトは、「働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクト」だそうです。

2010年の新語・流行語大賞で「イクメン」がトップテン入りするほど、一気に日本中に広まりました。とてもストレートなアピール方法だったので、世間に注目されやすかったのだと思います。それくらい、当時の日本の男性は育児をしていなかった・・・ということでもありますね。

――話題になったことは評価できるでしょうか。

藤田 「イクウーマン」という言葉がないのに「イクメン」だけが取り上げられることには違和感があります。父親が育児をするのは当たり前なのに、当時、育児をする父親が少数派だったからこそ、「イクメン」という言葉が多くの人の関心を呼んだのでしょう。

でも、「イクメンはえらい」「イクメンはすごい」と育児をする父親を持ちあげるような風潮に、疑問を抱く女性は少なくありませんでした。「僕、イクメンなんです」という男性が、女性と同じように育児にかかわっているケースは少なかったのではないでしょうか。

子どもができたら夫婦で一緒に育てるべきなのに、日本ではいまだに「子育ては女性の仕事」という性別役割分担が強く残っていると感じます。

国も企業も、そして日本人一人一人も、「男だから女だから」という性別役割の意識を変えること。これが今の日本にいちばん必要なことではないでしょうか。

お話・監修/藤田結子先生 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

●記事の内容は2023年10月20日の情報であり、現在と異なる場合があります。

「たまひよ」創刊30周年特別企画が続々!

『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、2023年10月に創刊30周年を迎えます。感謝の気持ちを込めて、豪華賞品が当たるプレゼント企画や、オリジナルキャラクターが作れる「たまひよのMYキャラメーカー」など楽しい企画が目白押しです!たまひよ30周年特設サイトをぜひチェックしてみてください。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い