赤ちゃんの健やかな成長のために・・・。研究によって変わる「授乳・離乳食」の指針。30年前と現在ではどう変わった?その理由は?【授乳 離乳食の30年・前編】

赤ちゃんが母乳やミルクをゴクゴクと無心に飲む姿、食べたい離乳食に手を伸ばす姿などに、命のパワーを感じることはありませんか。

たまひよ創刊30周年企画「生まれ育つ30年 今までとこれからと」シリーズでは、30年前から現在までの妊娠・出産・育児の様子を振り返り、これから30年先ごろまでの流れを探ります。

今回のテーマは、赤ちゃんの成長に欠かせない栄養である授乳と離乳食について。この30年で何がどのように変わり、現在何が課題とされているのでしょうか。栄養に関する著書がある小児科医の工藤紀子先生に聞きました。

2023年、日本人の98%がビタミンD不足という研究結果が発表

――2023年6月、東京慈恵会医科大学病院が、日本人の98%がビタミンD不足に該当するという調査結果を発表しました。

工藤先生(以下敬称略) 赤ちゃんや子どもたちのビタミンD不足はこれまでも数々の論文で指摘されています。たとえば2017年9月には順天堂大学が、母乳栄養が中心の0~6カ月齢児では、50%がビタミンD欠乏状態、25%が不足状態で、合わせて75%がビタミンD不足の状態にあった、という調査結果を発表しました。母乳は完全栄養食と思われがちですが、実は母乳中のビタミンD濃度は100mL中0.06~0.3μg程度と低い数値になっています。

また、育児用ミルクにはビタミンDが100mL中0.8μg〜1.2μgになるまで添加されていますが、1日400mLのミルクを飲んで初めて、国内基準の1日の目安量を満たします。そのため、産後母乳育児でもミルク育児でも、おなかの中にいるときママからビタミンDを十分もらっていないと、赤ちゃんは生まれたあとしばらく、ビタミンDがたりていない状態ということになります。

――ビタミンDが不足すると、どんな悪影響があるのでしょうか。

工藤 妊婦さんがビタミンD欠乏症になると、早産や妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病のリスクが高まるとされています。また母親がビタミンD不足だと赤ちゃんにも影響し、出生後もビタミンDがたりない状態が続くと、カルシウムやリンが不足する状態が引き起こされ、O脚、X脚、歩行開始の遅れ、歩行が左右に振れる、身長の伸びが悪い、関節部が盛り上がるなどの「くる病」の症状が見られることがあります。

このくる病が、2000年代以降、とくに子どもに増えているという報告があります。

――ビタミンD不足の原因として考えられることはありますか。

工藤 ビタミンDは食事と紫外線(UV-B)にあたることにより体内で生成されるのですが、2000年代以降から、美容のため過度に紫外線対策をする女性が急増し、ビタミンD不足を加速させたといわれています。

またもう一つ、1998年から、母子健康手帳に「日光浴」の記述が消えて「外気浴」に代わったこともあると思います。昔の日本人はふつうに日光浴をしていました。しかしこのころから環境破壊により紫外線が強くなったことで、ビタミンD生成よりも紫外線の弊害が重視されたのです。

――世界的にみて、日本人はビタミンDが不足しているのでしょうか。

工藤 日本のビタミンDの摂取目安量は、生後1年間は5μg/日となっています。この摂取基準は、アメリカ小児科学会が提示をしている「くる病を回避できる必要量」であり、日光を浴びた上での数値です。なお、アメリカ小児科学会での乳児のビタミンDの推奨量は10μg/日と、日本の2倍です。このような日本の摂取基準が低いこともビタミンD不足の原因になっているでしょう。

また、欧米では赤ちゃん用のビタミンDサプリメントの使用が活発だということも日本との違いでしょう。アメリカでは36%、カナダなど日照時間が少ない国では74%の乳児が利用しているというデータもあります。

日本でも最近クリニックや薬局で購入できるようになりました。以前よりは普及してきたものの、まだまだ知らないママ・パパが多いのではないでしょうか。

サプリメントは生後1カ月から赤ちゃんに飲ませることができ、1滴あたり2μg(1滴で5μgのものもあります)のビタミンDが含まれます。サプリをすすめる小児科医も出てきています。

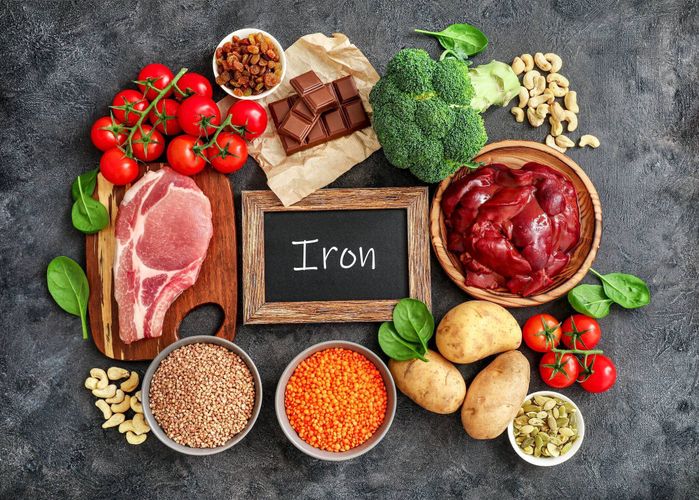

ビタミンDとともに母乳に不足する鉄。貧血になる赤ちゃんも

――最近、鉄を摂取することの大切さの情報もよく目にします。

工藤 はい。現在赤ちゃん、子どもたちにはビタミンDのほかに、鉄も不足していると言われています。

赤ちゃんは胎内にいるとき、母親から鉄をもらって生まれてきます。それを「貯蔵鉄」と言いますが、生後6カ月ごろには貯蔵鉄がつきるとされています。

しかし以前の日本では赤ちゃんが鉄欠乏になりやすいのは生後9~10カ月とされていたのです。鉄を補給し始めてから体内に貯蔵されるには3カ月かかります。生後9~10カ月からの鉄補給では、6カ月から1歳ごろまでが鉄がたりない状態になります。

――鉄の働きを教えてください。

工藤 鉄には、①体中に酸素を運ぶ赤血球を作る ②エネルギーを作り出す ③心のバランスを保つ といった重要な働きがあります。

成長発達に重要な時期に鉄が欠乏状態にあると、そのあと鉄欠乏が解消されても、4~5歳と大きくなったときに学習能力や言葉の発達、運動機能が遅れることがあるという報告もあります。

――工藤先生自身の3年前の著書に「日本は鉄後進国」と書かれていました。現在もそうでしょうか。

工藤 2019年3月に、12年ぶりに改定された厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」では、「母乳育児の場合、生後6カ月の時点で、ヘモグロビン濃度が低く、鉄欠乏を生じやすいとの報告がある」との記載が追加され、現在は鉄補給が重視されています。

支援ガイドの改定前には、国内には鉄添加のベビーフードがほとんどありませんでした。しかし、改定後から国内の離乳食メーカーも生後5、6カ月から食べられる鉄添加のベビーフードを量産するようになり、現在ではかなり充実しています。

生後6カ月から11カ月の子の場合、1日に必要な鉄の量は男児で5mg、女児で4.5mgです。

食事からとるなら、赤身の魚や肉などに含まれるヘム鉄と、野菜や卵、牛乳などに含まれる非ヘム鉄を組み合わせた内容にすることが大切です。しかし鉄を豊富に含むメニューは手作りでは難しい面もあります。そんなときは鉄が添加されたベビーフードを利用するのも一つの選択肢だと思います。

また、支援ガイドの改定後、現在に至るまで臨床の現場で、母乳だけでなく離乳食をちゃんとあげないと、と思う親が増えてきているように感じます。10年前くらいは「1歳まで離乳食をあげず母乳さえ飲ませておけばOK」という間違った知識を持っていた人もいて、その赤ちゃんたちはひどい鉄欠乏性貧血になっていました。

30年前「たまひよ」創刊ごろ、離乳食と授乳は1歳までが推奨

――「たまひよ」が創刊された1993年当時は、授乳と離乳食についてはどのような指針があったのでしょうか。

工藤 1980年に「離乳の基本」が策定され、1995年に改定されて「改定 離乳の基本」になりました。1993年のころは、1980年に策定された「離乳の基本」がガイドラインとして使われていました。

「離乳の基本」では、離乳食の開始時期は生後5カ月からとしつつも、前後1カ月くらいのゆとりを持たせ、4カ月からでも開始できるとしていました。1歳には離乳食は完了させるとあり、現在の1歳6カ月より早いです。断乳について1歳以降が望ましい、と明記されているのも特徴です。

また、進め方については、現在はつぶしがゆからスタート、となっていますが当時は食品の順序にこだわらず、少しずつ食べやすく調理する、としかありませんでした。

――「離乳の基本」は長く指針となっていたのでしょうか。

工藤 先にもお話したように「離乳の基本」は、策定から15年後の1995年に改定されました。それが「改定 離乳の基本」です。

ここでの改定ポイントの大きなことは、アレルギーに関する表記が出てきたことです。このころから卵や乳製品の食物アレルギーが増えたため、たんぱく質の与え方を明記しています。また、完了が以前の1歳から1歳3カ月まで延び、離乳完了期という考え方も生まれました。

また、鉄の強化について追記がありましたが、9カ月以降となっています。本来なら6カ月から赤ちゃんの鉄不足が始まるにもかかわらず、この考えが2019年の改定まで続いています。

食物アレルギーと鉄欠乏を意識した内容に改定

食物アレルギーの増加に伴い、たんぱく質を食品ごとに明記しています。離乳完了期という概念が生まれ、引き続き断乳は1歳以降としており、牛乳やミルクを1日300~400mLという目安も示しました。

「改定 離乳の基本」が見直されて「授乳・離乳の支援ガイド」が策定

――「改定 離乳の基本」の12年後の2007年には、「授乳・離乳の支援ガイド」が発表されました。策定された内容のポイントは何だったのでしょうか。

工藤 それまで離乳食の開始時期は5カ月を基本としながらも4カ月からでも、という表現になっていました。しかし「授乳・離乳の支援ガイド」では4カ月から開始、という表現がなくなりました。これは、海外の論文で4カ月から離乳食を始めても栄養が吸収できず、むしろ腎臓に負担がかかるという発表を受けたものと考えられます。

また、それまで断乳は1歳以降、という表記がありましたが、「離乳の完了は母乳またはミルクを飲んでいないことではない」という内容が追加され、離乳完了を1歳2カ月から1歳6カ月に延長しました。1歳ごろまでには授乳も離乳食も完了させておく、というメッセージは出されなくなったのです。

その背景には1990年代から始まったWHOとユニセフの母乳育児の促進活動があると思います。2003年には、母乳を飲んでいる時期が長いほうが赤ちゃんに多い下痢が減るとともに、母親の月経再開が遅れて母親の貧血改善に役立つなど、母乳育児の有用性が世界では次々に発表されていたからです。

2007年の「授乳・離乳の支援ガイド」の策定は母乳育児推進の流れが背景に

それまで断乳については「1歳以降が望ましい」と一貫して示されていました。2007年版「授乳・離乳の支援ガイド」では初めて、断乳についての見解が示されませんでした。離乳完了と断乳の時期が全体的にゆるやかに変更されました。

現行の「授乳・離乳の支援ガイド」は2019年からスタート

――そして、2019年には現在も使われている「授乳・離乳の支援ガイド」に改定されました。

工藤 2019年の改定のポイントで大きいのは、離乳食での卵の開始時期の変更でしょう。改定前は、たんぱく質は豆腐、魚から始めるとなっていて、卵の開始は離乳中期とされていたものが卵のスタートは離乳初期に戻されました。この背景にあるのが2017年に日本小児アレルギー学会から出た「鶏卵アレルギー発症予防に関する提言」です。それまで食物アレルギーの原因は赤ちゃんの消化機能が未熟だから、とされていたものが、そうではなく逆に卵の開始時期を遅らせることにあることが医学的根拠とともに明らかにされたのです。つまり、むしろ卵を摂取していたほうが卵アレルギーが減るという結果だったのです。

そしてもう一つ大きいのが、前述した鉄摂取が必要な時期を生後9カ月から6カ月に引き下げたことです。

――ベビーフードや液体ミルクについても言及され、利点と課題があげられたのもポイントでしょうか。

工藤 ガイドで利点があげられたことで、「ベビーフードは手抜き」「手作りがいちばん」というようなそれまでの風潮が変わり、ベビーフードを利用しやすくなったかもしれませんね。

ベビーフードは衛生的で栄養面が考えられ、国産品はとくに食材の大きさやかたさにも配慮して作られています。

私自身、子どもの育児にはベビーフードをおおいに活用していました。子どもが食べたいときにすぐに出せて便利ですから、子どもと過ごす時間を増やすことができました。でも、支援ガイドでベビーフードの利点があげられたからといって、それだけを利用すべきということではありません。それぞれの家庭の中で、何をいちばんにするのか新しいことを始めるときには話し合うのがいいと思います。

これからは、これじゃなきゃダメ、ということではなくて手作りもいいし、ベビーフードもいいし、ミックスもいい、という選択肢を増やすことがとても大切だと思います。それは、授乳も同じ。いろいろ選択肢がある中で自分はこれ、と選べる環境があることが大事なのではないでしょうか。

お話/工藤紀子先生 取材・文/岩崎 緑、たまひよONLINE編集部

●記事の内容は2023年10月11日の情報であり、現在と異なる場合があります。

「たまひよ」創刊30周年特別企画が続々!

『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、2023年10月に創刊30周年を迎えます。感謝の気持ちを込めて、豪華賞品が当たるプレゼント企画や、オリジナルキャラクターが作れる「たまひよのMYキャラメーカー」など楽しい企画が目白押しです!たまひよ30周年特設サイトをぜひチェックしてみてください。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い