小児アレルギー学会は、湿疹をコントロールして生後6カ月からの卵の摂取を推奨。でも実態は生後8カ月ごろ!?どうして?【小児科医】

子どもの食物アレルギーを心配するママ・パパは多く、とくに乳幼児期アレルギーの原因となる卵の離乳食での進め方に悩む人は多いようです。離乳食は厚生労働省が策定した「授乳・離乳の支援ガイド」にそってすすめられますが、2019年の改定時に卵は離乳初期から食べさせることが記載されました。また、2017年には日本小児アレルギー学会から「離乳食での鶏卵摂取を遅らせるのではなく、むしろ早期に微量接種を開始することを推奨」する提言が出されています。

では実際、離乳食での卵はみんないつごろからスタートしているのでしょうか?外来小児科学会に所属する大阪・にしむら小児科の西村龍夫先生は、学会所属の小児科クリニックの先生方とともに卵黄、卵白のスタート時期について調査し、2023年9月の学術集会で発表しました。かかりつけの小児科医として、子どもの食物アレルギーを予防するための調査・研究を続けている西村先生に、卵の食べさせ方について聞きました。

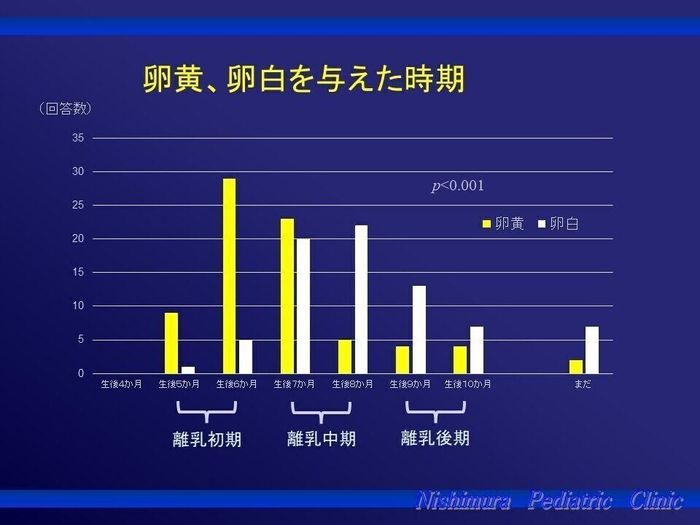

86%は卵黄を先に食べさせていて、卵白を食べさせるのは生後8カ月からが多いという結果に

――2023年9月に横浜で行われた外来小児科学会の学術集会で、西村先生が発表された内容について教えてください。

西村先生(以下敬称略) 2017年の小児アレルギー学会の提言から6年たって、実際に保護者は離乳食で卵をいつ与えているのかが気になり、調査をしました。調査は外来小児科学会に所属し、共同で研究を行っている34のクリニック(33施設は日本、1施設は上海)とともに、2023年3月~4月の2カ月間に、生後9カ月~11カ月の子どもがいる保護者を対象に行いました。離乳食で卵黄・卵白をどのように食べさせたかをWEBアンケートで聞くというものです。そして集まった280の回答を分析しました。

85.7%の保護者は卵黄を先に食べさせていて、卵黄を食べさせ始めたのは生後6カ月、卵白を食べさせ始めたのは生後8カ月が多いという結果でした。さらに、アンケートに答えた生後9カ月~11カ月時点で、卵黄をまだ食べさせていないと答えた人が3.3%、卵白は10.6%いました。

小児アレルギー学会の2017年の提言について知っているかどうかということも質問項目に入れたところ、64.2%の保護者がこの提言を「知らない」と答えました。そして、「知らない」と答えた保護者は子どもに乳児湿疹があっても、7カ月~8カ月の時点て卵白を食べさせていませんでした。一方で、この提言を知っていた保護者は、卵白を食べさせ始める時期を遅らせていないことがわかりました。

小児アレルギー学会の2017年の提言は、「卵アレルギーを発症するのを防ぐために、乳児湿疹がある乳児は生後6カ月からごく少量の全卵を食べさせたほうがいい」という主旨のものです。私たちの調査では、卵白を食べさせ始めたのは生後8カ月が多いという結果が出ましたので、2カ月も遅いことになります。

――卵白を食べる時期が遅れると、卵アレルギーのリスクが高くなるのはなぜですか。

西村 アレルギー反応は免疫細胞が体の中に異物を入れないようにするしくみ。食物アレルギーは、こまかい食物が皮膚炎のある肌から侵入し、免疫細胞が特定のタンパク質を「異物」と認識することで、IgE抗体(免疫グロブリンE)が作られて起こります。

卵の場合、卵黄より卵白に含まれるタンパク質のほうが異物として認識されやすく、アレルギー反応を起こしやすいので、「卵黄から食べさせたほうが安全」と以前は言われていました。でも、赤ちゃん本人が食べなくても、赤ちゃんのまわりには卵がたくさん存在しているんです。たとえばママ・パパが食べた卵料理や卵を含むお菓子などのかけらが、ものすごく小さい粉末になって、赤ちゃんのまわりにあるホコリと一緒に散らばっています。それが赤ちゃんの皮膚炎から入って来るので、卵白を一口も食べないうちに、IgE抗体ができてしまっているのです。そして、実際に卵白を食べたときにアレルギー反応が起きる、というわけです。

皮膚炎が強いほど、免疫は過剰に反応します。アトピー性皮膚炎で皮膚のバリア機能が低下している子のほうが、食物アレルギーを起こしやすいのはこのためです。逆に少量ずつ食べさせていると、耐性を作る(アレルギーを起こしにくくする)ことがわかっています。

つまり、赤ちゃんの皮膚炎を治療して、体の中で卵、とくに卵白に対するIgE抗体がたくさん作られるのを防ぎつつ、少量ずつ口から体内に入れて、「異物ではない」と免疫細胞に納得してもらうようにはたらきかける必要があるんです。

――そこまでわかっていて、小児アレルギー学会から提言も出されているのに、卵白を食べさせる時期が遅くなる傾向にあるのは、なぜでしょうか。

西村 卵黄より卵白のほうが食物アレルギーを起こしやすいので、保護者は卵白への不安感が大きく、食べさせる時期を遅らせしまうのではないでしょうか。しかし最大の要因は、「授乳・離乳の支援ガイド」で卵黄から進めるように指導してるからではないかと思います。

卵を食べさせ始める時期を遅らせないほうが、卵アレルギーを予防できるということで、2007年に策定された「授乳・離乳の支援ガイド」は、2019年の改定で離乳初期(5~6カ月ごろ)から卵を食べさせる、という記載になりました。

ところが、離乳初期は「つぶした豆腐・白身魚・卵黄等をためしてみる」とあり、離乳中期(7カ月~8カ月)は「卵黄1~全卵1/3」とあるので、支援ガイドに沿って離乳食を進めると、赤ちゃんが初めて卵白を口にするのは、早くても7カ月になってしまうと思うんです。これでは遅いのではないかと思います。

5カ月から卵ボーロを1日1個食べるだけで、卵アレルギーのリスクは減らせる

――卵白を食べさせる時期を遅くするほど、卵アレルギーのリスクが高くなるとのことですが、かかりつけ小児科の先生たちは、保護者にどのように説明しているのでしょうか。

西村 9月の学術集会で私の発表を聞いてくれた小児科クリニックの先生たちに、その場でアンケートを取りました。「湿疹のない乳児だと全卵(卵白を含む)は何カ月からすすめていますか?」という質問に対し、6カ月と答えた人が一番多くて33人、次が7カ月で27人、5カ月(またはそれ以前)と答えた人は20人でした。

6カ月からと答えた小児科医が多いのは、小児アレルギー学会の提言があるからでしょう。

――西村先生自身はどのようにしていますか。

西村 私は皮膚炎の治療歴のある赤ちゃんが、離乳食を始める5カ月ころ受診したときに、診察室で全卵を使った卵ボーロを1つ食べてもらい、保護者と一緒にしばらく様子を見ています。口のまわりなどに赤いぶつぶつが出たりすることがありますが、「軽微な発疹は出たけれど機嫌がよく元気にしているから、このまま食べさせて大丈夫」と説明し、1日1個、同じ卵ボーロを食べさせるように指導します。

赤ちゃんから私のクリニックを通院しているお子さんで、卵アレルギーを発症したお子さんは何年も経験していません。

食物アレルギーは「起こしたら治療する」ではなく「食べて予防する」へ

――卵、とくに卵白を初めて食べさせるとき、西村先生のようにクリニックで様子を見てくれたら、離乳食を安心して食べさせられそうです。

西村 学術集会のときに取ったアンケ―の中に、「離乳期に卵アレルギーを心配する保護者に対して、自院で食べさせることがありますか?」という質問も入れました。結果は「まったくない」が114人、「ごくまれにある」が39人、「頻繁にある」は15人でした。

「卵を食べさせるのがこわい」と感じる保護者に、安全に卵を食べさせてもらうための指導を行うのは、かかりつけ小児科医の大切な仕事だと私は考えます。でも、「離乳食指導は栄養士や保健師の仕事」ととらえている小児科医が多いのが現状です。医学部では離乳食のことをほとんど勉強しないので、医学部のカリキュラムにも問題があると思います。

――学術集会では、食物アレルギーのガイドラインと、小児アレルギー学会の提言との矛盾についての質問が出たとか。

西村 現在の食物アレルギーのガイドラインでは「生後5~6カ月から加熱卵黄を与える」という表記になっているところがあり、先ほどからお伝えしている小児アレルギー学会の「6カ月から全卵を」という提言と矛盾しているとの指摘がありました。確かにそのとおりです。厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」だけでなく、ここでも卵黄か卵白か全卵か、で悩んでしまう表記になっています。

でも、卵アレルギーの子どもを減らしたいと国が本当に考えるのであれば、ここは「全卵」とすべきだと考えています。

もちろん、離乳食を開始する時点ですでに重い食物アレルギーがあることがわかっている場合は、慎重に進めないといけないし、原因となる食べ物を一定期間食べさせないようにする必要も出てくるでしょう。でも、適切に皮膚炎を治療することで、そんなに早く食物アレルギーを起こすのを防ぐことができます。その上で、子どもには早い時期からなんでも少しずつ食べさせ、食べ物にアレルギー反応を起こさない体を作ってあげる。国も医師もそのことを第一に考えるべきではないでしょうか。

「プライマリ・ケア(※)で食物アレルギーを予防する」。これが当たり前になるように、私は今後もさまざまな研究と問題提起をしていきたいと考えています。

※ プライマリ・ケア なんでも診てくれ、相談に乗ってくれる、身近な医師(主に開業医)による医療のこと

お話・監修・画像提供/西村龍夫先生 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

アレルギー反応をこわがって卵白を食べさせる時期を遅らせるのは、かえって卵アレルギーを起こすリスクを高めてしまうことになるとのこと。子どもの健康にとって適切な離乳食の進め方を、ママ・パパもしっかり理解することが大切です。

●記事の内容は2023年11月の情報であり、現在と異なる場合があります。

西村龍夫幸先生(にしむらたつお)

PROFILE

にしむら小児科院長。奈良県立医科大学卒業。同大学小児科学教室で臨床研修。榛原町立榛原総合病院小児科、奈良県立奈良病院小児科を経て、1998年に開業。病児保育室「げんきっ子」、発達支援ルーム「みらい」、発達支援事業所「ことり」、小規模認可保育所「つくし」も併設。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い