【医師監修】妊娠初期に薬を飲んでしまった!その影響と対処法

妊娠したら薬の服用には慎重にならなければいけません。うっかり妊娠初期に薬を飲んでしまった!なんてことがないように、妊娠判明から妊娠後期までの間、薬がどのように妊娠に影響を与えるのか知っておきましょう。

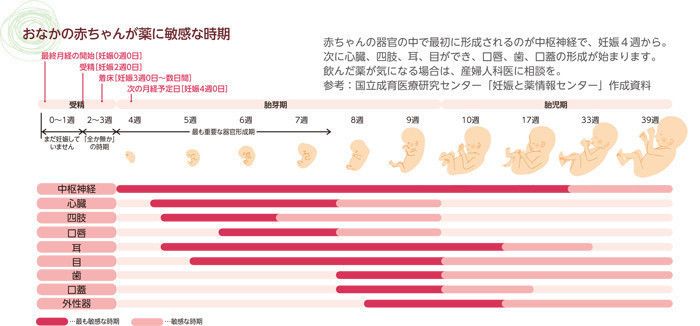

薬がおなかの赤ちゃんに影響しやすい時期は?

おなかの赤ちゃんが薬に敏感になる時期というものがあります。赤ちゃんの器官の中で最初に形成されるのが中枢神経で、妊娠4週に入ったころから。次に心臓、四肢、耳、目ができ、口唇、歯、口蓋の形成が始まります。飲んだ薬が気になる場合は、産婦人科医に相談しましょう。

妊娠0〜3週末に服用した場合

最終月経の開始日から受精、着床するころ。まだ妊娠が判明する前です。この時期に飲んだ薬が赤ちゃんに影響することはありません。「全か無か」の時期と呼ばれ、影響があるとすれば、妊娠そのものが成立しないと考えられます。

妊娠4〜7週末に服用した場合

多くのママが妊娠に気づき始める時期。この時期はおなかの赤ちゃんの中枢神経(脳・脊髄)や内臓、目や耳などの器官がつくられる時期で「器官形成期」といいます。この時期に薬の影響を受けると、細胞分裂が正常に行われず、赤ちゃんにも形態異常が起こることがあります。市販薬を通常の範囲で使用した程度であればまず問題はないものの、妊娠判明後は薬の使用は慎重に。

妊娠中期以降に服用した場合

妊娠5カ月に入ると、おなかの赤ちゃんに形態異常や障害を起こす催奇形性の心配は無くなりますが、この時期から「胎児毒性」に注意が必要です。胎児毒性とは、薬が赤ちゃんの発達や機能に影響を与えること。解熱・鎮痛薬として使われるNSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)は、赤ちゃんの動脈管(ママから酸素をもらうために胎児期にだけある血管)を収縮させる作用があります。妊娠28週以降に影響が出やすいので注意しましょう。

妊娠判明後に薬を飲む場合

妊娠中でも薬を服用したほうがいいと医師が判断した場合は、産婦人科で薬が処方されることがあります。医師の説明をよく聞き、納得した上で服用するようにしましょう。妊娠中に薬を飲むのは心配かもしれませんが、産婦人科で処方された薬は、ママや赤ちゃんの健康のために必要な薬です。自己判断で服用を止めないようにしましょう。また市販薬の場合は、服用する前に必ず主治医に相談するようにしてください。

この市販薬は大丈夫?

市販薬にもいろいろな種類があります。ここでは、一般的によく服用・使用しがちな市販薬について説明します。

【風邪薬(総合感冒薬)】

解熱鎮痛薬、咳を鎮める鎮咳去痰薬、喉の炎症を抑える抗ヒスタミン薬、眠気を抑えるカフェインなどで、ビタミン剤や生薬(漢方薬)を加えたものも。どんな薬も100%安全と言い切ることはできません。短期間の服用であれば、薬の成分が赤ちゃんに影響することはまずありませんが、自己判断で服用しないようにしましょう。

【便秘薬】

市販の便秘薬には腸を刺激して動かす即効性のタイプと、水分を含んで膨張する慢性便秘薬があります。妊娠中に便秘に悩むママは多いですが、まずは市販薬に頼るのではなく、主治医に相談し、便秘薬を処方してもらいましょう。

【解熱・鎮痛薬など】

代表的な成分は妊娠中も処方されるアセトアミノフェンや、エテンザミド、イブプロフェン、アスピリンの4種類。催奇形性の心配はまずありませんが、妊娠後期、非ステロイド系抗炎症薬は赤ちゃんの循環機能に影響することがあり、服用には注意が必要です。

【ビタミン剤など】

妊娠前は気軽に飲んでいたビタミン薬も、妊娠が判明したら服用は慎重に。ビタミンの中でも脂溶性ビタミンであるビタミンAは、過剰摂取すると胎内に蓄積され、赤ちゃんにトラブルが起こる可能性があると言われています。市販の総合ビタミン薬でも、ビタミンAが含まれるものは、念のため妊娠4〜7週末は飲むのをやめ、それ以外の時期は容量を必ず守って服用しましょう。また、ビタミンBやCは水溶性ビタミンなので、過剰に飲んでも尿に混じって排泄されてしまうので問題ありません。

【湿布薬・塗り薬・目薬など】

湿布薬やステロイドなどの成分が含まれた塗り薬、目薬などは、使う量も微量で、症状のある部分だけに作用する局所薬です、一度の大量に使うのでなければ、体に吸収される量は少なく、赤ちゃんへの心配はまずありません。

薬のことで相談したいときは

妊娠と薬情報センター(国立成育医療研究センター内)

https://www.ncchd.go.jp/kusuri/

「妊娠と薬情報センター」は、妊娠・授乳中の服薬に関する情報機関です。専門の医師・薬剤師が相談に応じています。ホームページにも詳しい情報が記載されています。

持病の治療のために飲んでいる薬は大丈夫?

妊娠前から持病のある妊婦さんの場合、長く薬を飲んでいるケースがあります。そのまま飲み続けていいのか、服用をやめたほうがいいのか、心配になることも多いでしょう。まず必ず守っていただきたいのは、妊娠が判明したらすぐに、持病の主治医と、産婦人科の主治医に相談することです。心配だからと勝手に服用をやめてしまうと、症状が悪化することもあります。

妊娠は、おなかの赤ちゃんの安全や健康が大切なのは言うまでもありませんが、それもママの健康があってこそ。持病の主治医と産婦人科の主治医とで連携しながら、おなかの赤ちゃんに安全な方法を考えていきますので、安心して相談してください。

ワクチン(注射)は大丈夫?

妊娠するとおなかの赤ちゃんの安全を第一に考えます。妊婦さんがワクチン(予防接種)を注射する前に気を付けなければいけないのは、生ワクチンか、不活化ワクチンかということです。生ワクチンは、基本的に妊婦さんは接種できません。

妊娠中に妊婦さんが罹患するとおなかの赤ちゃんに影響を与える代表的な感染症に風疹があります。しかし、風疹は生ワクチンですので、妊娠してから接種することはできません。予防接種をした記録がなければ、妊娠前に接種することが大切です。さらに生ワクチンを接種した後は、1〜2カ月は妊娠しないようにしたほうがいいでしょう。

一方、インフルエンザワクチンは不活化ワクチンなので、妊婦さんでも接種できます。ワクチン接種でインフルエンザを予防することは、妊娠週数を問わず可能です。

まとめ

いかがでしたか。妊娠中に薬を服用するときは、主治医に相談するのが基本です。また、処方された薬は必ず決められた容量を守り、自己判断で量を減らしたり、やめたりしないようにしましょう。正しい知識で、おなかの赤ちゃんを守ってあげたいですね。

(文/たまごクラブ編集部)

初回公開日 2017/8/18

妊娠中におススメのアプリ

アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数・生後日数に合わせて専門家のアドバイスを毎日お届け。同じ出産月のママ同士で情報交換したり、励ましあったりできる「ルーム」や、写真だけでは伝わらない”できごと”を簡単に記録できる「成長きろく」も大人気!

ダウンロード(無料)妊娠中におススメの本

最新! 妊娠・出産新百科 (ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ)

つわりで胃のムカムカに悩まされたり、体重管理に苦労したり、妊娠生活は初めての体験の連続ですね。この本は、そんなあなたの10ヶ月間を応援するために、各妊娠月数ごとに「今すること」と「注意すること」を徹底解説!陣痛の乗りきり方や、産後1ヶ月の赤ちゃんのお世話も写真&イラストでわかりやすく紹介します。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い