無症状で気づかれにくく、難聴の原因になることも…!「滲出性中耳炎」ってどんな病気?【専門医】

これから秋冬へ向けて子どもの鼻水や風邪が流行するシーズン。鼻水の症状が続くことで中耳炎になることもあり、中でも滲出(しんしゅつ)性中耳炎は気づきにくく、放置してしまうと難聴により言葉の遅れや発音などに影響が出る恐れがあるといいます。2015年に診療のガイドラインが制定された子どもの滲出性中耳炎について、千葉県こども病院の耳鼻咽喉科医 仲野敦子先生に聞きました。

滲出性中耳炎はどんな病気?

――滲出性中耳炎は、どのような病気ですか?

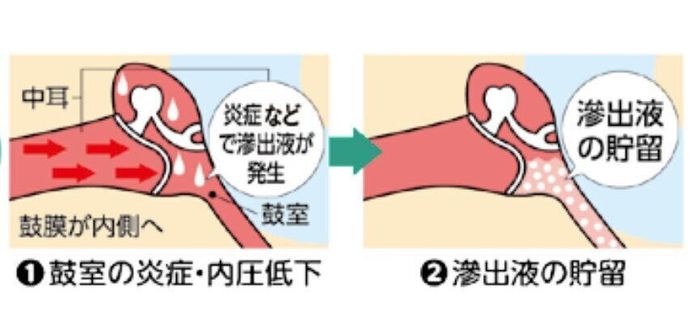

仲野先生(以下敬称略) 鼓膜(こまく)の内側の中耳(ちゅうじ)と呼ばれるところに、感染などにより慢性的な炎症が起こり、滲出液という液体がたまっている状態です。そのため耳がつまったような感じがしたり、聞こえが悪くなったりします。痛みや発熱はありません。

――子どもが風邪などのときにかかる急性中耳炎とはどのように違うのでしょうか?

仲野 急性中耳炎は鼻やのどの病原体が耳管から中耳内に入って感染を起こし、炎症が発生することにより中耳に膿(うみ)がたまって鼓膜を圧迫し、強い痛みや発熱・耳のつまった感じなどが起こります。

一方で滲出性中耳炎は、痛みや発熱などの急性の炎症がないため、無症状で気づかれないことも多い病気です。そのため、子どもの難聴の原因になることもあり、そのままにしておくと難聴による言語や学習への影響などが残ることもあります。

――滲出性中耳炎を発症する原因にはどのようなことがありますか?

仲野 50%くらいは急性中耳炎にかかったあとに継続して起こるといわれています。風邪や副鼻腔炎(ふくびくうえん)のあとにかかることも。また、口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)があり耳管がうまく機能しない場合や、アデノイド増殖症などがある場合は、風邪などにかからなくても発症することがあります。

――何才くらいまでにかかることが多いのでしょうか?

仲野 海外のデータですが、1才までに50%以上、2才までに60%以上の小児が罹患(りかん)し、95%が自然治癒するといわれます。子ども本人も親も気づかないうちにかかり、治っていることも少なくない病気です。ですから必ずしもみんな耳鼻科での治療が必要というわけではありません。

保育園や幼稚園など集団生活が始まり、鼻水がズルズルするようになって、耳鼻科を受診したら滲出性中耳炎だとわかる、ということが多いと思います。

大人が症状に気づきにくく、悪化してしまうことも

――子どもにどんな症状があったら滲出性中耳炎とわかるのでしょうか。

仲野 乳幼児は聞こえが悪くなっていることを自覚できないですし、ママやパパも軽い難聴なら気づかないことが多いです。子ども自身が気づいていなくても、耳を触るしぐさや、頭をふるなどの動作(しぐさ)が増えたときには、滲出性中耳炎を疑ってもいいでしょう。

保育園に通っている子の場合、ママやパパが気づかなくても、保育士さんが同じくらいの月齢・年齢の子どもと比べて発語が濁っている、発語が遅い、呼んでも振り向かない などの理由で気づいて、保護者に伝えてくれ、受診につながることも少なくありません。

――滲出性中耳炎に気づかず、長期化してしまうとどのような症状が起こるのでしょうか。

仲野 長期化すると言語発達の遅れが出ることがあります。ただし難聴に気づいてすぐに治療をすれば、聞こえがよくなり一気に言葉が伸びてきます。

6〜7才くらいまでわからずに放置してしまうと、癒着性中耳炎や真珠腫(しんじゅしゅ)性中耳炎という後遺症になってしまうことがあります。そうならないように、なかなか治らない場合は適切な治療が必要です。

――治療とはどのようなことをするのですか?

仲野 滲出性中耳炎は自然に治ることもあるため、ガイドラインでは、発症して3カ月は経過観察となっています。鼻水などの症状がある場合は、鼻を治療する薬を出すこともありますが、点耳薬などは使用しません。

3カ月しても治らなかったり、風邪を繰り返して悪化したりしてしまう場合には、滲出液を出すために鼓膜切開を行ったり、鼓膜に小さなチューブを入れる手術を行うこともあります。

鼻水はできるだけ取り除いてあげることが、治療にも予防にも

――3カ月の経過観察の間に、自宅でできるケアはありますか?

仲野 1〜2才の子どもは自分で鼻がかめないので、鼻風邪をひいたら電動鼻すい器などでこまめにとってあげるといいでしょう。

3〜4才くらいなら、鼻をかむ習慣を教えていきたいですね。鼻をかむことができても、鼻すすりのくせがあると滲出性中耳炎にかかりやすいです。鼻をちゃんとかむようにすると、それだけでよくなることもあるので、鼻水がズルズルしたら、すすらずにかむようにしましょう。

また、「自己耳管通気法」を行うことで治療期間が短くなることもあります。

――「自己耳管通気法」とはどんなケア方法でしょうか?

仲野 簡単にいうと「耳抜き」のことです。飛行機に乗ったときやダイビングで潜ったときに耳が痛くならないように、口を閉じて鼻をつまみ、軽く鼻から息を出すようにする方法がありますよね。滲出性中耳炎では、中耳が陰圧になって鼓膜が内側に引っ張られている状態ですが、自己通気をして耳管が開き、中耳にたまった滲出液の排出が促されることで、鼓膜の内圧と外圧を同じにすることができ、耳がつまった感じが解消されます。

ただ、子どもに耳抜きを教えるのは難しいので、耳鼻科では、「ハック」「ガッコ」などと大きな声を出してもらいながら、鼻から空気を送って通気する治療をすることもあります。また、耳抜きしやすい専用の器具を使って自宅ケアをしてもらうこともあります。

お話・監修/仲野敦子先生 画像提供/小児滲出性中耳炎診療ガイドライン作成委員会 取材・文/早川奈緒子、ひよこクラブ編集部

「滲出性中耳炎は、風邪をひく回数が減る、上手に鼻をかめるようになる、耳管機能が発達する、ことなどによって、成長とともにかかりにくくなり、小学校に入るころにはよくなる子が多い」と仲野先生。小さな子どもは自分で気づきにくいので、鼻水が出る症状が続くようなら、ママやパパが早めに気づいてあげることが大切です。

仲野敦子先生(なかのあつこ)

PROFILE

千葉県こども病院耳鼻咽喉科 診療部長。

1990年千葉大学医学部卒業後、千葉大学などで研修。2006年から千葉県こども病院耳鼻咽喉科に勤務。耳鼻咽喉科専門医、臨床遺伝専門医。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い