【小児科医リレーエッセイ 35】夜間・休日に受診するか迷ったら…WEBサイト「こどもの救急」を活用しよう

「日本外来小児科学会リーフレット検討会」の先生方から、子育てに向き合っているお母さん・お父さんへの情報をお届けしている連載です。今回は、京都・洛和会音羽病院 岡本茂先生から日本小児科学会が中心となって作成したWEBサイト「こどもの救急」の使い方についてです。

子どもの急な体調不良、受診に悩んだら「こどもの救急」を使ってみて

夜間や休日などの診療時間外に病院を受診するかどうか、お母さん・お父さんの判断は難しいと思います。判断するためには、信頼できる情報源が重要になってきます。

時間外を担当する小児科医にとって「不安があればいつでも受診してください」と言いたいところなのですが、不要不急の受診の増加は重症の患者の診療にあたらなけらばならない小児科医を過重労働で疲弊させてしまうことにもつながってしまいます。

夜間や休日の受診をするかしないか、その判断のために信頼できる発信源として、日本小児科学会が中心となって、緊急度判定判断を保護者自身が自ら判断できるWEBサイト「子どもの救急」が作成され、公開されています。

対象年齢は生後1カ月~6歳まで

「こどもの救急」の対象年齢は生後1カ月~6歳までの子どもです。夜間や休日などの診療時間外に病院を受診するかどうか、判断の目安を提供しています。

※利用する際には利用規約を必ず読んだ上、同意された場合のみ利用してください。

※病院を受診するかどうかはお母さん・お父さんご自身で最終判断してください。

サイトの左側の症状をクリックして

WEBサイトを開いたら、左側の気になる症状をクリックしてみましょう。

症状は

発熱(38℃以上)/けいれん・ふるえ/吐き気/せき・ゼェぜェする/腹痛・便秘/

皮膚のブツブツ/下痢/泣き止まない/おしっこが出ない/意識がおかしい/耳を痛がる/頭痛/誤飲/ウンチが変/鼻血/動物に咬まれた/虫に刺された/やけど/頭を強くぶつけた

から選びます。その後、子どもの症状にあてはまるすべての項目を選択し、「結果をみる」ボタンをクリックしてください。

おうちで様子をみる、自家用車・タクシーで病院に行く、救急車で病院に行く

「結果をみる」をクリックすると、今の子どもの症状が「おうちで様子をみていていい」「自家用車・タクシーで病院に行く」「救急車を呼んで病院に行く」ものなのかどうかを示してくれます。判断をするのはお母さん・お父さんにはなりますが、この目安を参考にしてあわてずに行動をしてほしいと思います。

また、それぞれの対応の場合の留意点なども書かれていますので、もしもの時にあわてないためにこちらについては常日ごろから頭に入れておくといいでしょう。

その3つの行動を行う時の内容を以下に記します。

【おうちで様子をみましょう】

急を要する症状はみられないようです。 おうちで様子をみながら診療時間になるのを待って、病院へ連れて行くといいでしょう。

薬を与えるときの注意点・看病ポイントを、受診した際お医者さんに伝えましょう

【自家用車・タクシーで病院に行く】

急患診療所へ行くとよいでしょう。

●急患診療所に行く準備

病院に持っていくものを準備しましょう

□健康保険証

□医療費控除証(乳)

□母子健康手帳

□お薬手帳

□体温表など経過の分かるもの

□着替え・オムツ

□お金

●病院へ行く時に注意しましょう

1.家を出る前に火元を確認!

2.戸締まりを忘れずに!

3.交通事故に気をつけましょう!

【救急車で病院に行く】

急を要する症状がみられるようです。

●救急車の呼び方

まずは119にダイアルを!

1.局番なしの「119」をダイアルします。

2.「救急車をお願いします」と伝えます。

3.次のことを伝えましょう。

□お子さんの年齢

□お子さんの名前

□住所

□電話番号

□場所の目標となる建物

4.お子さんの症状を伝えましょう。

救急車を待っている間

1.次のものを準備しましょう。

□健康保険証

□乳幼児医療費控除証

□母子健康手帳

□お薬手帳

□体温表など経過の分かるもの

□着替え・オムツ

□お金

2.玄関の鍵を開けておきましょう。

3.家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いしましょう。

救急車で病院に行く時に注意しましょう

1.家を出る前に火元を確認!

2.戸締まりを忘れずに!

まずは「こどもの救急」を参考に

「こどもの救急」の使い方などを紹介している動画もあります。見てみてください。なお英語版、中国語版もあります。

■英語版

そのほかに役立つものをいくつか紹介します

「こどもの救急」のチェックでは「おうちで様子をみましょう」だったとしても、どうしても心配、気になることがあるということもあると思います。

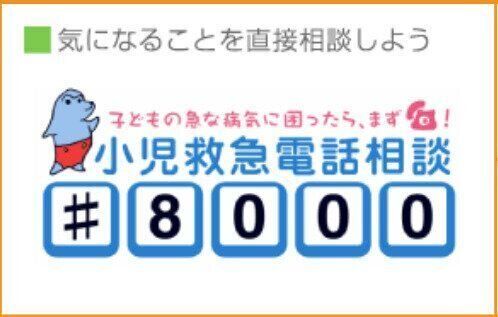

そんな時は#8000も利用してみましょう。

「#8000」は、小児科医師・看護師から子どもの症状に応じた適切な対処のしかたや受診する病院などのアドバイスをうけられます。全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることで、住んでいる都道府県の窓口に自動転送されます。実施時間帯は自治体によって異なります。住んでいる都道府県を選択すると、実施時間帯などの詳細が表示されます。

■小児救急電話相談#8000

「広域災害・救急医療情報システム検索」では、住んでいる都道府県を選択することで、各党道府県の自治体が公開している医療情報をまとめたサイトが表示されます。

■広域災害・救急医療情報システム検索

「こどもの事故と対策」では、生後1カ月~6歳までの子どもいる家庭で、知っておくと役に立つ一次救命処置や、溺水、誤飲など家庭内で起こりやすい事故を防ぐためのポイントを紹介しています。

「こどもの救急」をどんどん活用していただけると小児科医としてはうれしいです。日ごろか「こどもの救急」を見ていただければと思います。

■こどもの事故と対策

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い